「トレハ」発売30周年――製菓業界との二人三脚で成長~和菓子の価値向上、海外展開への貢献目指す~【PR】

〈前編〉11の機能が可能性広げる

東京製菓学校 梶山浩司校長 × ナガセヴィータ 濱野正康上席顧問

ナガセヴィータは1994年、世界で初めて酵素技術を用いたトレハロースの量産化に成功、翌年11月から発売を開始した。トレハロースは、でんぷんの老化抑制、タンパク質の変性抑制、脂質の変敗抑制、マスキング、冷凍耐性など多岐にわたる効果を示す。そのため、菓子をはじめ、さまざまな食品で風味や食感、保存性向上など、多様な目的で利用されている。また最近は、化粧品や医薬品、農業、畜産、工業など、食品以外の分野でも用途の広がりを見せる。

トレハロース発売(製品名=「トレハ®」ナガセヴィータの登録商標)から30年、ナガセヴィータは製菓業界と二人三脚で成長してきた。和菓子業界の中心で「トレハ」の可能性を模索してきた東京製菓学校の梶山浩司校長とナガセヴィータで「トレハ」の営業の第一線を走り続けてきた濱野正康上席顧問がトレハロースの機能性や有用性、さらなる発展の可能性などを語り合った。

低甘味で素材の味引き出す

濱野 農芸化学の分野では1800年代からトレハロースの存在は知られていました。しかし、酵母などの菌体からトレハロースを抽出する方法はありましたが、抽出できても1kg当たり数万円と非常に高価でした。

そうした状況において、当社は「でんぷんから新しい酵素で新しい糖をつくる」というテーマの下、日本全国から収集した2000種以上に及ぶ土壌サンプルをスクリーニングし、幸運にもでんぷんからトレハロースを生成するという画期的な微生物を発見しました。その後、高収率でトレハロースを生成する技術を確立し、量産化できるようになりました。

独自の酵素手法を開発したことで、トレハロースを安価に供給できるようになり、現在では特に菓子分野で積極的に採用されています。「トレハ」は1995年11月の発売開始から、おかげさまで30年を迎えました。

梶山先生はこれまでの「トレハ」の発売から今日までの展開を、どのようにご覧になっていますか。

梶山 「トレハ」が発売された当時を振り返ると、世の中全体に「和菓子は甘すぎる」「甘くないお菓子の方が好みに合う」という雰囲気が広がっていた時代だったと思います。そうした中、「トレハ」が登場して、私は「おいしい砂糖が出てきた」と衝撃を受けました。

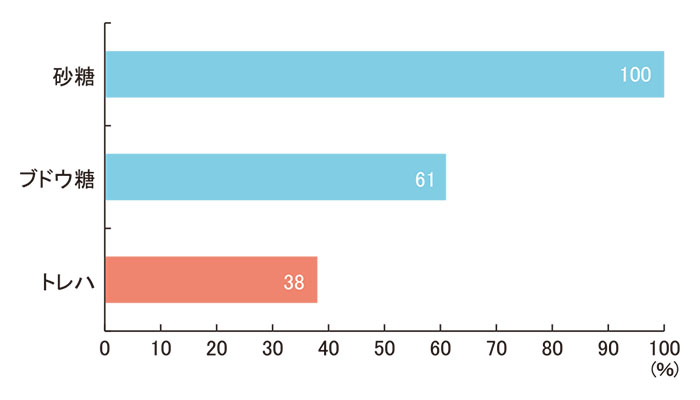

「トレハ」は砂糖の約38%という低甘味ながら、後に引かないスッキリとした味質を有しています(図)。そのため食品加工では、素材の持ち味を引き出しつつ、低甘味に仕上げることができます。また、でんぷんの老化抑制やタンパク質の変性抑制、脂質の変敗抑制、加熱・加工時の風味改善、保水性や冷凍耐性など、さまざまな物性面での効果も知られています。一般的に糖を減らすと日持ちが低下しますが、「トレハ」を配合することで、日持ちは維持したまま、甘さを抑えることが可能となります。

さまざまな効果が期待できるので、発売当初から、「トレハ」の味や物性を評価する和菓子職人はいました。しかし、砂糖と比べて高価であることや、「どのように使えば良いか」という情報が少ないこともあり、「興味はあるが利用に踏み切れない」という職人も多かったと思います。今では和菓子分野に「トレハ」の利用が広がっています。「トレハ」の認知度が高まった要因として、ナガセヴィータの「ユーザーの意見や要望に真摯に耳を傾け、業界と二人三脚でアプリケーションを広げてきた」という企業姿勢が大きく影響したと思います。

図 甘味度の比較

出所=ナガセヴィータ

濱野 当社は「トレハ」の機能を11の機能(表)で説明しています。ただし、われわれも最初から11の機能をすべて把握できていたわけではありません。ユーザーの皆さまと効果や機能を共有する中で、徐々にメカニズムがわかってきて、より幅広いアプリケーション開発ができるようになってきました。

「トレハ」の発売当初、梶山先生が注目した機能はありますか。

梶山 「トレハ」にはさまざまな機能がありますが、特に驚いたのはガラス化の能力ですね。物質はある一定の水分以下になると温度変化によってガラス化したり、溶融したり(ラバー状態)します。ガラス化とは、物質が安定な固形状態にとどまることをいいます。「トレハ」がガラス化する温度は砂糖より高いので、「トレハ」を含む水溶液を煮詰めてあめを作ると、砂糖よりもより安定した低吸湿の硬いガラス状態になります。この性質を利用すると、ガラス化した食品の品質が安定するので、例えばせんべいやクッキーなどの食感改良に生かせます。

表 「トレハ」の11の機能

①でんぷん老化抑制

もちやご飯、パン、ケーキなど、でんぷんを含んだ食品の軟らかさを保つ

②保水性

水を安定的に保ち離水や乾燥を防ぐことができ、出来たてのフレッシュ感やしっとり感を保つ

③タンパク質変性抑制

加熱時にタンパク質が凝固するのを抑制する。例えばスクランブルエッグは半熟状態が長く続き、プリンは軟らかくなめらかな状態になる

④脂質変敗抑制

焼成後の油の変敗臭や保存中の風味劣化を抑制する

⑤加熱・加工時の風味改善

フルーツや牛乳などの加熱臭や、さまざまな加工工程で生じる加工臭を防ぐ

⑥冷凍時の組織保護

食品の冷凍保存時に、組織の損傷や離水が抑えられ、冷凍による劣化が起こりにくい

⑦低甘味性

甘味度は砂糖の38%。甘さが後に引かず上品でスッキリとした甘味質を持つ

⑧フルーツ・野菜の褐変・変形抑制

フルーツ、野菜など植物の色素を酸化から保護し、安定に保つ

⑨結晶性

菓子の糖がけ時に速乾性・作業性が良い。吸湿性が低く、安定で保存性に優れる

⑩ガラス化能

砂糖よりガラス転移温度が高いため、砂糖と比較してガラス状態が安定である(本文参照)

⑪マスキング(矯味・矯臭作用)

少量の配合で食品の味やにおいを引きたてたり、抑えたりする

東京製菓学校 梶山浩司 校長

東京製菓学校卒業後、都内名店で修業を積む。現在は、東京製菓学校の校長として若手の育成に尽力。世界に向けた和菓子の普及・啓発にも積極的に取り組んでいる。全国菓子研究団体東和会会長・連合会会長などを務める。

主な受賞歴として2022年卓越した技能者(現在の名工)、25年秋黄綬褒章

ナガセヴィータ 濱野正康 上席顧問

林原商事で営業所長・支店長を歴任後、林原(現・ナガセヴィータ)で営業部長、取締役を経て、現職

連載