カナダ大豆協会、24年記録的生産量達成を報告 カナダ大豆セミナー開催【PR】

カナダ大豆生産量は近年右肩上がりに推移しており、2027年の目標生産量を1300万tに設定している。2024年には記録的な単収により、大豆生産量が業界史上2番目となる760万t(前年比6%増)を見込む。カナダ統計局によると24年の対日大豆輸出量も36万2000t(前年比5%増)、4億1700万ドル(同8%増)と拡大した。

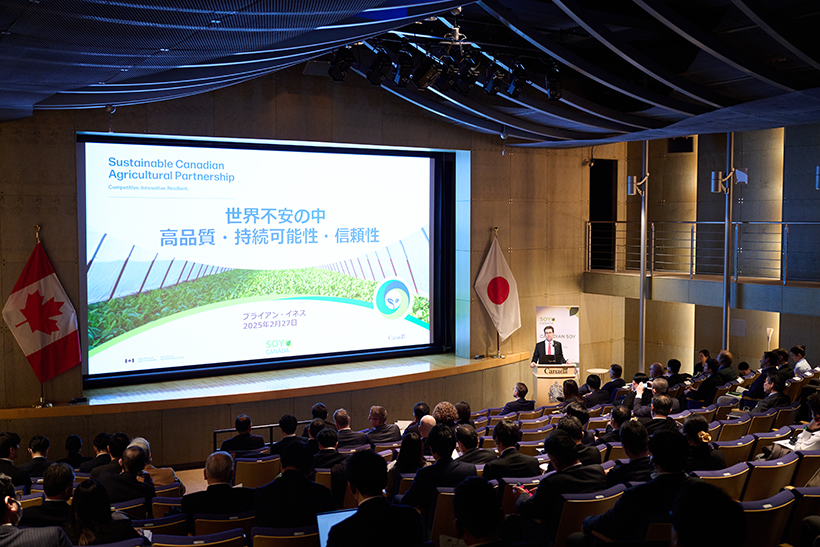

SOY CANADA(カナダ大豆協会)は2月27日、カナダ大使館(東京都港区)でカナダ大豆セミナーを開催。農業従事者や輸出業者、カナダ穀物委員会の研究者らが登壇し、カナダ大豆を取り巻く環境について、今後の日本とカナダの強固な関係を見据えたプレゼンテーションを行った。

冒頭のあいさつでジェイソン・マクノートン会長は、セミナーのテーマ「品質・持続可能性・信頼性・カナダ産大豆の優位性」が同協会の基本理念を反映するとした。「カナダは高品質な大豆生産において評価されている。しかし栽培における持続可能性も重要だ。日本とカナダの長期的な関係の構築も使命だと感じている。さらなる協力関係について話したい」と述べ、今後の計画に向けた積極的な意見や議論を求めた。

セミナー終了後、司会を務めたブライアン・イネス専務理事は「カナダでは長年にわたって質の高さを維持した誇りがあり、日本の豆腐や味噌など多彩な大豆加工食品に沿う多くの品種を提供できる。30年以上の歴史で培ったリサーチ結果に価値と自信をもっているので是非活用してほしい」と述べ、「今後も日本とカナダ双方の関係をエネルギーに新たな活力につなげていきたい」と締めくくった。

「高品質・持続可能性・信頼性」の土台

はじめに、イネス専務理事が現在のカナダ大豆の概要を紹介した。イネス氏は「カナダの大豆生産の歴史は約100年と短いが、その間に行われた施策や投資が24年の記録的な収量につながった」と述べた上で、施策の具体例として第三者機関の分析による「大豆品質プログラム」を挙げる。これは比較可能な品質測定で、30年にわたりカナダの食品用大豆産業を支えている。24年秋、農務農産食糧省(AAFC)ハロー研究開発センターからカナダ穀物委員会(CGC)が引き継ぎ再スタートした。

その一環である世界有数の「食品グレード品種試験」はタンパク質やスクロース、オリゴ糖など主要な品質パラメーターの組成分析を行う。蓄積されたデータはすべてのサプライヤーや顧客に提供が可能。毎年100品種2000以上のサンプルを全国から収集・分析しており、最新の24年までのデータを公表している。

「大豆加工食品性能試験」は特定品種の大豆を豆腐、豆乳、味噌といった食品に加工した際、どのような特性を発揮するか詳細に検査する。一貫性のある分析により品種間・サプライヤー間でも比較が可能だ。例えば特定品種による豆腐の色や固さ、口当たりなどの確認ができ、安定かつ優れた大豆食品特性として証明書も提供している。

会場ではCGCのグリーンラボ所属で主任研究者を務めるニン・ワン博士も登壇。品質や機能性など自身の研究に関する概要を紹介し、「AAFCのレガシー、メソッドを用いて歴史ある事業を継承している。日本ではどのような品質の大豆に需要があるか学びたい」とした。