日本弁理士会の知的財産講座 -種苗法の改正・地理的表示制度・知財ミックス-【PR】

現在、日本では知的財産として「発明・考案」「意匠」「商標」「植物の新品種」「著作物」「半導体集積回路」「営業秘密」「特定産地の農水産物等の名称」「家畜(和牛など)」などが法律で守られている。その中から本講座では、植物の新品種を守るための「種苗法」(上)、特定産地の農林水産物などの名称を保護するための「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)(中)、さらに、これらの知的財産を複合的に使う「知財ミックス」(下)に焦点を当て解説する。

種苗法の改正

知的財産をより守りやすく

種苗法の一部を改正する法律が2021年4月から施行される。種苗法の前身は農産種苗法であるが、この法律は、種苗の新品種につき「名称」の保護を認めるためのものだった。終戦後の食糧事情が逼迫(ひっぱく)している中で、不良種苗の取り締まりを主たる目的とし、主として優良種苗の育成の助長を奨励するためのものであったが、育成者の「名誉」を守るという側面が強く、育成者に実益をもたらすという点では弱い法律であった。

1982年、植物新品種を保護する国際条約(UPOV条約)に日本が加盟することになり、農産種苗法を種苗法に仕立て直した。当時の国内農産業の実情を考慮して、知的財産法として見た場合は、その権利行使がかなり難しいものであったが、1998年に種苗法は全面改正され、育成者の権利の拡充を図るほか、知的財産権としての「育成者権」が明確に規定されるなど、知的財産制度としての整備がなされた。しかしながら、植物新品種を知的財産としてとらえた場合、侵害の立証が難しいなど、改正前の種苗法については、育成者権の権利行使が難しく、育成者権が活用しづらいといった声もあった。

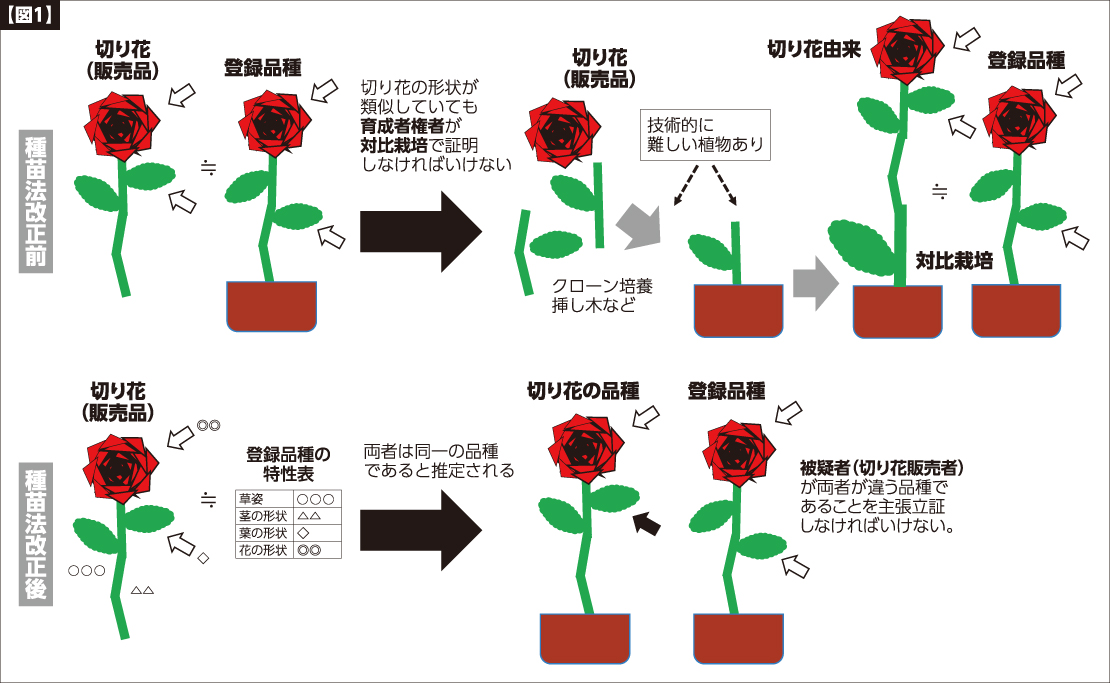

育成者権の権利行使の難しさは、被疑侵害植物が登録品種であることを証明する条件として、対比栽培が必要とされていることにある。例えば、海外から輸入された品種が花の形も葉の形状なども登録品種のものと区別がつかない場合であっても、その品種が(海外に不法に流出した)登録品種の植物由来の収穫物だと主張するためには、その種苗から植物全体を再生して、登録品種と対比栽培を行い、両者の区別がつかないことを育成者権者が証明する必要がある。

実際のところ、切り花のような収穫物から、植物体全体を再生するのは難しい植物種は多く、育成者権者が対比栽培をすることがほぼ不可能(権利行使が難しい)というケースが多い。

しかしながら、今回の改正により、登録品種の登録時に審査された特性との比較が可能な植物体が得られれば、種苗の段階から再生しなくとも、その特性と登録品種の全特性とを比較し、区別ができなければ両者は同一の品種と推定され、被疑者がその推定を覆さなければ育成者権の侵害となる。すなわち、育成者権者が種苗から植物体全体を再生したり、対比栽培を行う必要がなくなり、権利行使が容易になるのだ=図1参照。

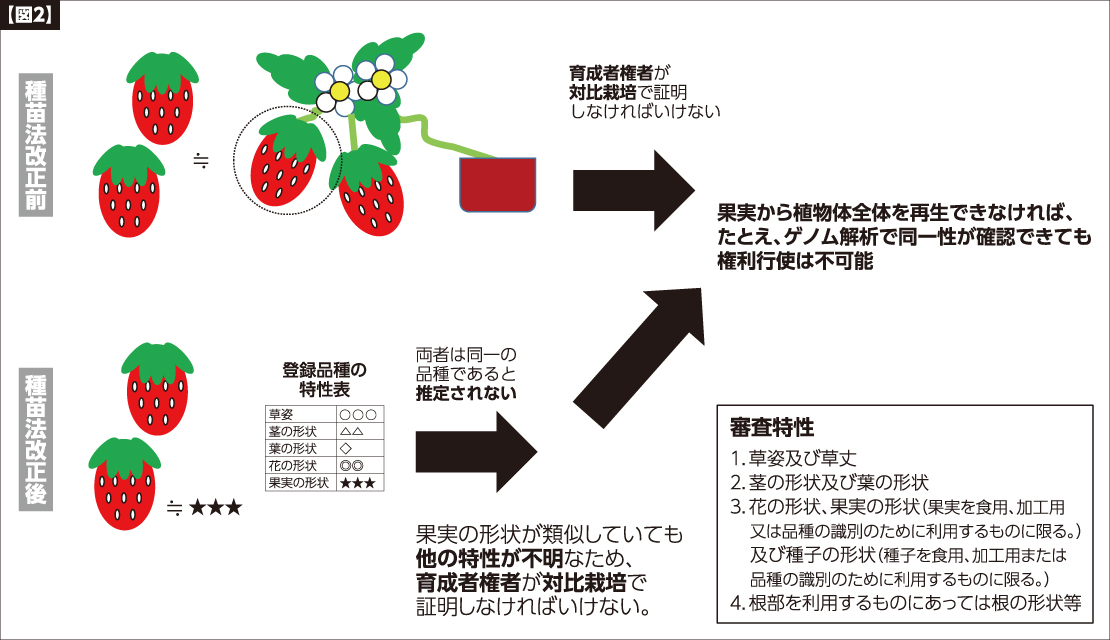

今回の改正でも、果実などの植物体の一部のみが輸入されてきた場合には、依然として権利行使が難しい。これは、果実から得られる特性以外の特性(たとえば、草姿や草丈などの情報)については登録品種の特性表に記載された特性と比較することができず、推定の前提条件を満たすことができないからである。もちろん、果実から、植物体全体を再生できれば、対比栽培により、旧法同様に権利行使をすることが可能であるが、果実から植物体全体を再生することが不可能または時間がかかりすぎる(たとえば果樹など)ことが多い=図2参照。

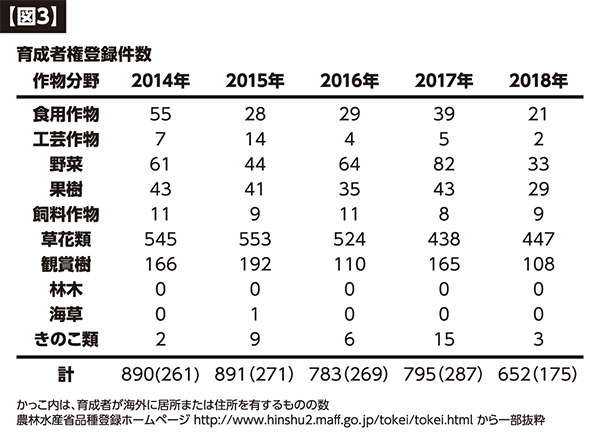

現状、育成者権の大多数が、草花や鑑賞樹など、特性表に記載された特性の情報を販売品から得られる植物について取得されている=図3参照

従って、大多数の育成者権者にとって今回の改正は非常に役に立つと考えられる。しかしながら、食用作物など植物体の一部が売買される植物については、改正(推定規定の導入)の効果は薄いと考えられる。

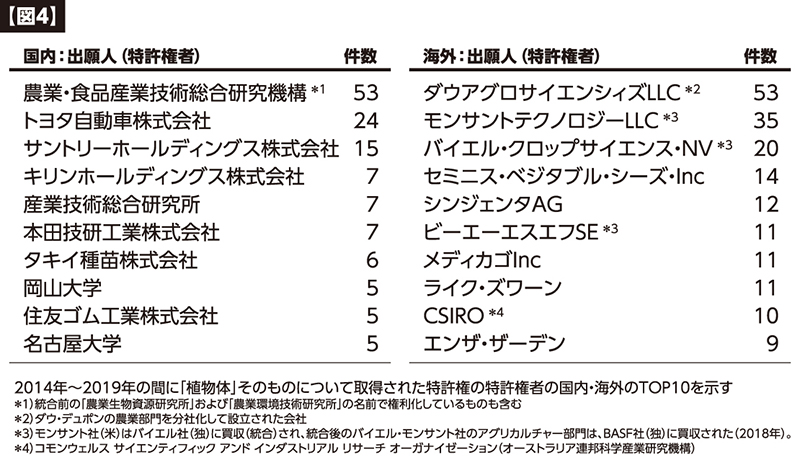

あまり知られていないが、植物体については育成者権で権利化する以外に、日本国内では、特許において権利化することが可能である。現在すでに多くのメーカーが植物体そのものについて、日本で権利を取得している=図4参照。

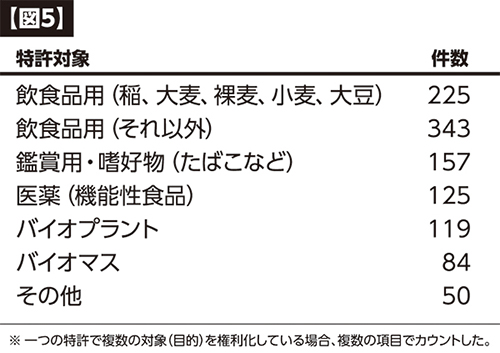

権利所得された植物体は、育成者権の場合と異なり、その目的が鑑賞用である植物より、飲食用の植物が多い=図5参照。

これらの特許権は、育成者権と異なり、特許性のある一つの遺伝情報などで特定されているため、植物体全体でなくても、DNAが採取できれば果実や穀物であっても権利行使が可能である。特許権の場合、一つの出願で複数種の品種の権利化が可能な場合が多く、また書類のみで審査されるため(すなわち対比栽培が不要)、海外の出願人、特に植物の遺伝子解析能力を有する出願人の多くはこちらを利用している。なお、遺伝情報というと遺伝子組換え植物を想起させるが、通常の育種方法で得られた植物であっても、新たに育成された品種の遺伝情報を解析し、得られた遺伝子情報により権利化することが日本の場合、可能である。

さらに、特許(微)生物寄託制度を用いて、種子などを寄託することにより、育成者権同様、植物の1品種について特許権を取得することも可能である。事実2014年~2019年の間に取得された植物体に係る特許のうち、14%が特許(微)生物寄託制度を用いて、寄託した種子等由来の植物体そのものを権利している。

育成者権と植物体に係る特許権は日本においては両立し、全く同じ植物体について権利を二重に取得することが可能である。

(日本弁理士会農林水産知財対応委員会・井上慎一委員〈理学博士〉)