食品企業におけるパーパス経営の先進事例:国分グループ本社・國分晃社長に聞く

◇国分グループ本社株式会社 代表取締役社長執行役員 経営統括本部長兼COO 國分晃氏に聞く

インタビュアー:新井ゆたか/加藤孝治

インタビュー日:令和6年3月4日

インタビュー場所:国分グループ本社株式会社(東京都中央区)

※社名・役職はインタビュー当時のものです。

* * *

新井:今回のプロジェクトで食品会社のトップの方々とのお話を通じて、日本の会社には昔ながらの思いがあることを感じています。そういう思いの中で利益を追求することと、いろいろな形で社会貢献とか従業員への貢献という思いの両方を意識している会社が、生き残っているように感じています。そして、最近取り上げられるパーパス経営と日本会社の経営者の方々が長い間大事にしてきた思いというのは、実は一緒じゃないかと考えています。

そういう点で、御社のように長く経営を続けて来られた会社だからこそ、ご苦労されている点があると思います。それは、まさに江戸時代から明治へと統治構造が変わったり、戦争に負けたりするという大きな変化の影響を経験しておられるんですよね。そういう時にいろいろなチャレンジもされたけれど、多くの会社は、芯になる部分は失われていないと思います。御社の場合でも、失われていないものが、きっとあると思います。大きな変化のなかで経営をやってこられた経験と、またさらにこの先、50年から100年と続いていく時代の中での経営者の思いをお聞きしたいです。そして、まさに従業員の方々が、こうした変化に対して一丸となって取り組んでこられた体制をどういうふうに作ってこられたのかという点も気になります。今回は、これらの話を中心にお聞きしたいと思います。

加藤:少し付け加えますと、今、多くの会社でパーパスとか理念とかを発信しています。気になっているのは、実際にその言葉をつむぎ出していく過程とか、実際にその思いを従業員や取引先などの方々に、どうやって浸透させていくのかという点です。言葉はできても、定着させるのに苦労している会社は多いのですが、御社の場合はその長い歴史の中で関係者の間で一つの考え方や理念が共有されているように思います。また、御社が提唱する共創圏という考えを作り上げていくプロセスについても、お話いただけるとありがたいと思います。

國分社長(以下、敬称略):おっしゃるように、私どもの会社の考え方として1712年の創業時から「帳目」や「式目」というものを作っているのですが、その内容はわりとシンプルな考え方でまとまっています。現在は「平成の帳目」として、今の時代に伝わりやすいように現代風な言葉に置き換えています。

SDGsステートメントを策定した時にも、最初は社会からの要請みたいなことを意識して考えてみたのですが、もともと私たちには「帳目」「式目」があり、現代の「平成の帳目」を見ていたら、今、改めてSDGsステートメントを発表する必要はないのではないかと思ったくらいです。ただ、いろいろご指導いただいた方からSDGsの考え方の本質は、SDGsステートメントとして公表するなかでイノベーションを通して社会課題を解決していくことにあると教えていただきました。そう考えると、私たちがSDGsステートメントを改めて作る意義も理解できました。実際に策定してみると、SDGsステートメントは、いわば「令和の帳目」的な位置づけになっていると思います。今後、私自身が令和の次に来る元号の時に「帳目」を書き換えるということはほぼないと思います。今の時代に社会で求められるSDGsに対するアクションは、私どもはずっと前から実践していたといってよいと思います。

見かけ商いをしない

加藤:今の時代に対応するように「平成の帳目」というものを作られたということですが、1774年に最初に「定目・三八ヵ条」というのを作られてからの歴史を考えると、300年という歴史の中で、外部環境とか人々の考え方などは変わっていると思いますが、御社の中で引き継いでいるものと変えているものはあるでしょうか。

國分:過去の「帳目」と比べて、引き継いでいないものはないと思います。考え方を大きく変えたということは一切ありません。「帳目」で使われている言葉のなかで、私が一番特徴的だと思っているのは「見かけ商いをいたしません」という言葉です。この「見かけ商い」というのはいろいろな解釈があると思うのですが、単純な例だと、缶詰の中身がラベルよりも劣っているというようなことが挙げられます。ほかには、原価割れの商売をすることも「見かけ商い」だと思います。今、食料・農業・農村基本法でも採り上げられている原価割れの商売というのも、まさに「見かけ商い」だと思います。ただ単に売上を取りたいだけで、そういう商売は持続可能性がないと思います。

以前の例でいえば、バブルの時に財テクということで土地を買い、本業以外でたくさん儲けるというようなこともありましたね。純粋に財務的な投資のようなものだとしたら、今は「見かけ商い」ではなくなっているのかもしれませんが、短期的な儲けを考えるのは「見かけ商い」です。こうしてみると、江戸時代に作られた言葉ですが、結構広い意味があると思います。私どもの「帳目」の中では昔から使われる言葉ですが「見かけ商い」は一般には調べても出てこないでしょう。

加藤:言葉の持つ意味をよくよく考えると面白いですね。また、御社は創業期より信用が大事というスタンスで経営してこられたということで、「平成の帳目」の一つ目で「信用」という言葉が出てきますね。社長が挙げられた「見かけ商い」というものも、その含んでいる意味を考えると、ビジネスの中で騙すようなことをするなという意味のほか、短期的な収益、売上を取りに行くようなビジネスをするなということですよね。御社が最も大事にする点というのが、着実に真面目にビジネスをやるということが「見かけ商いをいたしません」という言葉に含まれているということですね。

國分:たとえ利益を生むことであってもやってはいけないという点ですね。そこにポイントがあると思います。

新井:この「帳目」は、特にどういう時に参照したり、胸に刻んだりされるのでしょうか。

國分:基本的にはいろいろな判断をする時に振り返ります。それは別に商売の時だけではなく、生きていく上での判断を迫られて、簡単に答えが見つからないような時には、そこに立ち戻るというようなものだと思っています。

「帳目」を未来志向の意識に盛り込む

加藤:「帳目」に示されている内容を見ると、昨今のコンプライアンスとかCSRとかSDGsという形で取り上げられているようなものが早い段階から考えておられるのですね。

國分:そうですね。例えば5番の「基本的人権を尊重し」という点にまで触れているのもよく考えられていると思います。取引先やステークホルダーの方々も大事にするという表れだと思います。

新井:今の会社でもここまで書けるところは少ないと思います。

國分:「平成の帳目」を作ろうと思ったきっかけは、私たちの会社が受け継いできたものが、今の時代に当てはめると、本質的にどういうものになるかというのを再認識しようと思ったからです。SDGsは未来志向であり、イノベーションを通して社会課題を解決していくものですが、それなら、私たちの「帳目」で受け継がれてきた考えを、未来志向の意識の中に盛り込めたとしたら価値があると考え、策定することにしました。

新井:4番の「公平で公正」という単語も、今の会社の意識ではなかなか出てこない単語ですよね。ある意味、資本主義の考えを超えていますね。今時のアメリカ型のビジネススタイルだとここまでは言えない。

國分:ある意味、社会主義的なのかもしれません。今から考えると、江戸時代はしっかりとした循環型社会ができあがっていて、何一つ無駄にしないという意識がありました。自分たちの利用したものを資源として再利用する仕組みがあって、あれだけの人が江戸の町に住んでいたにもかかわらず、地球環境に悪い影響を与えていたわけではありませんでした。

新井:お話を伺う前に、御社が作成された社史『日本橋で三百年』を読ませていただきました。大変面白かったです。

國分:詳細版の『国分三百年史』はもっと分厚いのですが、読んでいただいたものは、創業300年の記念式典の時に、お取引先に記念品としてお渡しできるように読みやすく再構成したものです。

加藤:この本を読むと、御社の歴史だけでなく日本の流通の歴史もよくわかります。

新井:御社が長い歴史の中で考えているということもあるんですけど、時代の要請の中で先取りされていることがよくわかります。今、取りざたされているDXについても、先取りして取り組まれています。いろいろな情報をつないでいこうという取組みもそうですよね。あと、やはり結構果敢に挑戦されているということに気づかされました。御社のこのパワーというのは、どこから出てきているのでしょうか。

國分:そうですね。今も、それが維持できているとは言い切れませんが、3回の危機を乗り越えてきた経験が生きていると思います。明治維新と関東大震災、太平洋戦争という3回の危機に直面し、当社はそこでほとんどアセット的にはゼロになってしまいました。資産がゼロになり、失うものがないので挑戦せざるを得ない状況でした。

加藤:御社の歴史の300年ということについて、社史の中で明治までの150年と、明治からの150年に分けて示されており、さらにその後半の150年を戦争までの70~80年と戦後の70~80年に分けていらっしゃいます。その再出発の時にゼロベースになっているということがよくわかりました。

國分:明治維新から数えて55年目に関東大震災があり、その時も、資産のほとんど全てを焼失しました。

加藤:江戸時代には火事が起こっても、まったく失われてしまうということまではなかったのが、明治以降は完全に資産がゼロになるという経験を3回もしながら復活しているということですね。

國分:失うものはないというような時代で、チャレンジしなかったらそこで終わっていたということでしたから。

加藤:3つの体験の時ゼロクリアされたのは御社だけではなく、社会全体がゼロクリアされましたよね。関東大震災も太平洋戦争の時も社会全体を建て直そうという時に、御社が新たな流通体系を再構築していきましたよね。御社を中心にして酒の流通体制を作ろう、醤油の流通体制を作ろうという動きにつながっていくのは、それまでに御社が業界のリーダーとして体系を築き上げてこられたからですね。資産はなくなっても「信用」が残っていたということですね。

國分:それはあると思います。

加藤:私はファミリービジネスの研究をしているのですが、失うものと残すもの、継いでいくものと変えていくものというように、事業を続ける中で二つに分けて整理します。御社は3回の危機でアセットを失いましたが、御社の復活に向けた挑戦に対し、周辺の会社が共に盛り立てていく様子を見るととても面白く感じました。

國分:その通りですね。それは信用という「暖簾」だと思います。

加藤:明治時代に御社が新しい市場を作り上げていく時のお話も非常に面白く感じました。これまで市場になかった新しい分野の商品として、うま味調味料の味の素とか、乳酸菌飲料のカルピスなどの商品を、御社が「よし、これを売るぞ」と言う意気込みで、拡販していく様子が示されています。商品を選ぶ際に何か背景はあるのでしょうか。新商品が売れていくことが、自分の商売だけではなく国民の生活にも役立つかという観点や、輸入品についても、新しい商品をどうやって日本市場に定着させようと考えるかという点も気になります。

新井:御社の会社サイトに「目利き」という言葉がありました。御社が国内外の新商品を目利きし、紹介することで日本の食生活を豊かにすることに貢献してこられたと思います。また、地方の中堅中小会社の方にとっては、御社に任せることで利用者の反応を返してくれるというのが、とても役立ったと思います。こうしたやり取りを通じて、地方の会社が守ってきた食文化が維持できたのではないかと思います。実際、日本のいろいろな地域で中小会社が生産してきた食文化が、これほどまでに長く残っている大きな理由は卸売業のバックアップがあったからだと考えています。全国のいろいろな産物が残ることができたのは卸売会社の大変素晴らしい貢献だと思っています。

そういう風に見た時に、新興会社あるいは地方会社にとって、御社に預けることで、販路を拡大することができるだけでなく、いろいろな人に自分の商品が目に触れる機会を増やしてくれるだろうという思いで、取引を始めたのだろうと思いますし、御社も、その期待に応えるように商品を育ててこられたのが目利きという言葉に表れていると思います。

國分:お褒め頂きありがとうございます。ただ、実際には「成功例」が出ているだけで、私どもが最初に断ったことで「二度と日本橋を渡らない」とまで言われ、お取り扱いをさせて頂けなくなった商品もあります。これは、長い間、商売を続けているから仕方ないことかもしれません。そういう会社からしてみれば「いまごろ来ても遅いよ、あの時のことを、いまでも忘れはしない」といわれてしまうような話も意外と多いのです。

新井:そう言う過去の歴史が、御社の今を考えるうえでバネになっていることもあるかもしれませんね。

國分:私たちからすると、あの時、ちょっとでもやっておいてくれたら、こんなに苦労しなくて済んだのに、という話も山ほどあるんですよ。

新井:なるほど、そうですか。

國分:振り返ってみると、先ほどのお話は、9代目、10代目の國分勘兵衛の頃だと思いますが、当時も売れるのではないかと閃いてビジネスをスタートさせたというような単純なものではないと思います。必ずしも、綺麗な話ばかりではないのです。知られていないだけで、失敗した話もたくさんあります。最近の話で言えば、当社は低温事業への取組みがとても遅れました。フローズンやチルドの分野は、あまり必要ないと考えていたと思います。同業卸の中では、最後のタイミングで参入することとなり、その時点で莫大な代償を払うこととなります。重要性の高いマーケットの「最終バス」に乗れるか乗れないかというところで、コストをかけてどうにか間に合ったという感じです。

新井:スーパーマーケットが成長する時、御社の流通改革の提案で、小売店の組織化とか、商品提案力とか売り場づくりとか、そういう機能を強化したというのは、日本の流通にとって、重要な点だと思います。

國分:そうですね。当社は大卸(一次卸)として一定のマージンを頂いて、二次店(二次卸)の方々に細かい仕事をやっていただくという大卸商売をしていました。そのあと、スーパーマーケットが急速に伸びた時に、二次店経由だと競争に勝てなくなりました。そこで、二次店を国分グループに迎え、現在に至っています。最初から、スーパーマーケットと直接取引した同業他社もたくさんあります。そういう会社は取引を増やし、売上をどんどん伸ばしていきました。当社は、生まれたばかりのスーパーマーケットは保全に不安があると考えて、二次店政策を継続し、自分たちは大卸として代金回収していたということです。その時も最終バスに乗れるか乗れないかというタイミングで、二次店をグループに迎え入れて直販に切り替えたので、対応はかなり遅れていたと思います。そういう意味では、当社は「挑戦」というよりは「慎重」だと思います。石橋を叩いて叩いて、叩き壊してしまったという話ではないでしょうか。

新井:慎重ですけど「最終バス」にはちゃんと乗り遅れていないですよね。最後のバスに確実に乗るだけの体力を持っておられて、いつも最後にはしっかり乗っていますね。

國分:本当に乗れているのかどうかわかりません。もしかしたら乗れていないのかもしれません。最終的にはどうにか採算ラインには乗せていますが、大変な代償を払っていると考えています。

加藤:慎重にしておられる分の苦労は払っていらっしゃるということですね。事業に関するリスクとかをいろいろ重ね合わせて、慎重に状況を見極める会社体質みたいなものがあるのですね。その分、少し代償を払っていらっしゃるとはいえ、しっかりと結果につながっているというふうに評価できると思います。

國分:決定的に大きな屋台骨が揺らぐようなことはしていないのは事実ですね。

新井:決定的な乗り遅れにはなっていないということですよね。

國分:確かに、これまで新業態の登場や低温事業への参入というような大きな変化に対し、先行して取り組むことで、大きな屋台骨が揺らぐようなミスはしていないと思います。先行してリスクを取りに行き、結果として失敗している事例もありますし、周回遅れでどうにかキャッチアップをしていったという例もあると思います。

加藤:そうは仰っても、この状態を300年しっかり守っている卸は他にないわけですから、すごいことだと思います。

新井:今の日本の小売業界で寡占化が進んでいないのは、御社をはじめとした卸売会社がいたからだと思います。

國分:確かに、スーパーマーケットが登場する前より、卸がいたからというのは間違いないでしょう。実際、卸売機能を活用することで小売業界の寡占化が進まなかったと思います。日本は中間流通が発達していたので、小売業は仕入れのハードルが低かったと思います。そして、掛け売りでどんどん売上を上げることで回転差資金が生まれ、その資金を使って小売業は成長していったと思います。一方で、アメリカや欧州の市場では、日本ほど中間流通が整備されていなかったので、結果的にウォルマートのような、大手小売業が流通を集約していったということだと思います。つまり、日本は中間流通機能が既に高度化していたので、一部の小売業を除き、中間流通機能を自前で備えることの経済合理性がなかったということです。

加藤:小売会社としては、日本の卸売会社を上手に利用するのが一番いい選択になったということですね。

國分:ウォルマートは、中間流通のモデルです。彼らが日本に入ってきた時に中間流通を構築しようとしましたが、日本の既存の中間流通よりも経済合理性のある中間流通機能を日本では作れないということが分かったので、日本市場から撤退してしまいました。

加藤:日本市場に中間流通があるというのが、欧米と大きく違うということなんですね。

國分:日本の消費者は鮮度の良い商品を求める生活習慣があり、流通においても、そういう商品を提供するニーズが高かったのです。加えて、地域ごとに細かく分かれた食文化に応えること、すなわち非常に細かいニーズに応えることが求められます。

加藤:日本独自の中間流通が整備されなければ、そのニーズを満たせなかったという歴史背景があるということですね。

國分:そういう事情はあると思います。

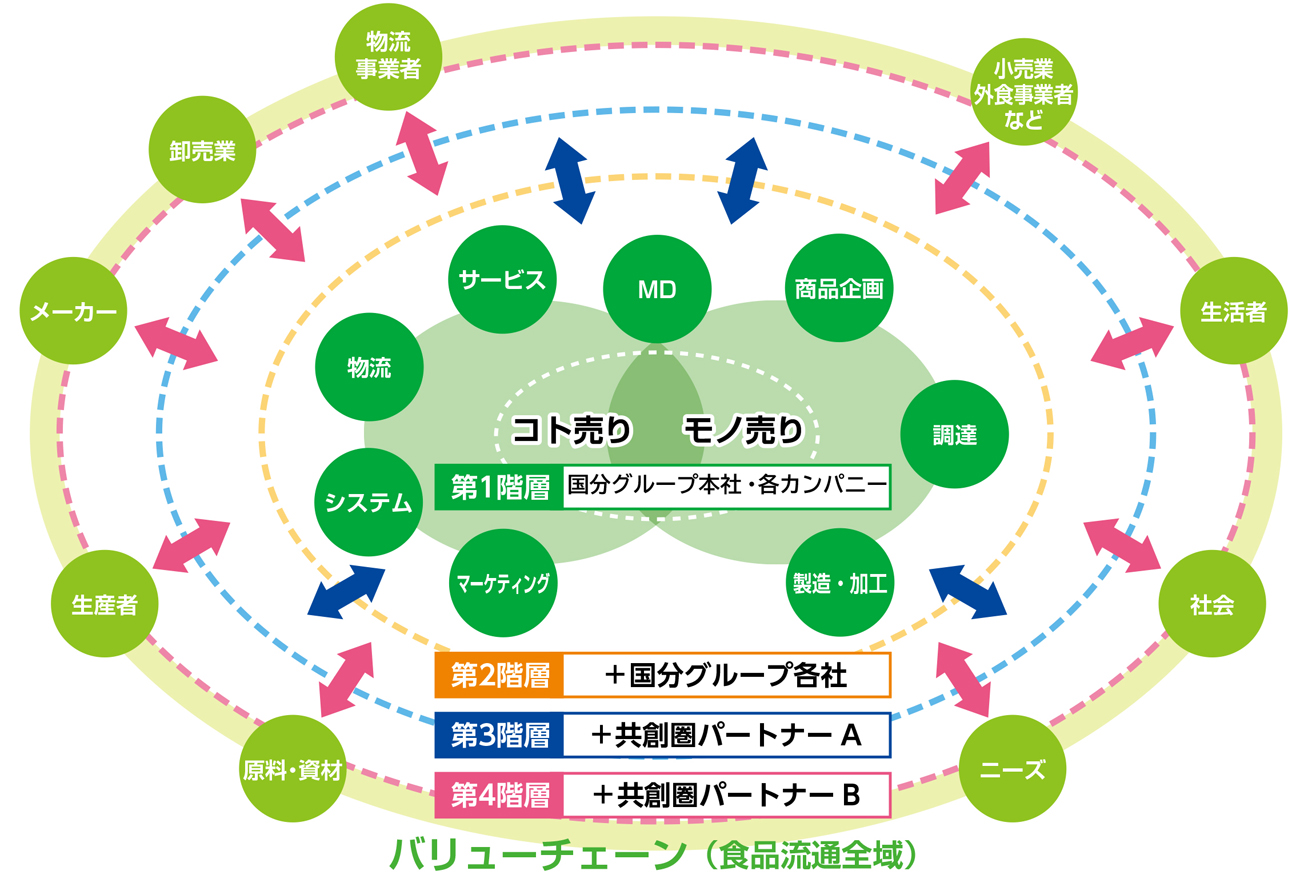

食のバリューチェーン全域がビジネスの対象

加藤:今のお話は、御社が「共創圏を構築、発展し、食の価値創造のNo.1会社となる」というビジョンを出しているということにつながりますね。共創圏というのがバリューチェーンの全域でネットワークを作り上げていくということを対象としていますね。なかなか説明するのが難しいかもしれませんが、御社としては、どのような人たちを共創圏の一員として考えているのですか。

國分:私たちの共創圏の対象は、生産者から始まります。農家や畜産・酪農家、漁業者などの、まさに一次産業の生産者から始まり、ご飯を食べる生活者までが共創圏の対象になるのです。生産者の方々とも直接的に関わろうということです。

例えば、米農家とも関わることとなります。以前は売り買いがあるBtoBの仕入れ先や販売先をビジネスのスコープと考え、お付き合いをしていましたが、日本の食市場が縮小していく今の時代には、お取引先だけを対象にしていると、ビジネスがどんどん縮小していってしまいます。そこで、食のバリューチェーン全域をビジネスの対象と捉え、大きく考え方を変えることにしました。今は、一次生産者から生活者まで、食のバリューチェーンのスタートからゴールまでをビジネスの対象にしています。さらに、バリューチェーンを支える物流事業者やIT・システム事業者など、お取引に関わるあらゆる方々が対象になります。

新井:農業をやろうとは思わないですか?

國分:農業をやる可能性もあります。食料・農業・農村基本法が改正された時には、参入も検討するかもしれません。パーパスという言葉で考えると、マルチステークホルダーに対する貢献と、この共創圏という言葉で示そうとしていることは同じことを言っているのかもしれません。

加藤:今の欧米的なところでいうと、マルチステークホルダー、昔の江戸時代からの三方よしという言葉にもつながりますね。

國分:国分の源は伊勢商人ですが、三方よしの考えは、近江商人だけではなく、伊勢商人も昔から持っていたそうです。

加藤:江戸時代に御社が事業を始めたころのお話ですが、御社の社史には、まず、伊勢から土浦に出て、醤油作りをはじめ、それを日本橋で販売するという形で事業を展開拡大させていきます。そして、そのうち樽を再利用するビジネスがうまく回るようになることで、小売から卸への展開と、醤油ビジネスだけではなくて、他の商品分野に拡大するという形で事業を発展しておられます。こうした変化を見ると、時代を先取りし他社に先んじて変化していると感じます。

また、江戸時代の事業発展の歴史が「挑戦的」というだけでなく、明治以降も挑戦的な取組みを進めています。こういう動きは、会社の社風や会社文化の中にあるように思いますが、いかがでしょうか。

國分:それはあると思います。ただ、歴史ある会社は、ほとんど皆さんやっているのではないでしょうか。いろいろなことに取り組む必要があり、やっていない会社だったら生き残っていないと思います。

新井:御社が事業の発展的な拡大に果敢に挑戦していると感じたのは、時代を読みながらメーカーから卸へと発展系で取り組んでおられるからです。つくるのではなく、人をつないでどうやって商売をしていくかを発展的に考え、まさに皆さんに物を届けるということで、世界がどう変わるかということを読みながら進めているという点を見て、私は果敢な挑戦をしているなと思いました。ただ、逆に言えば、それは全く新たなものへの挑戦じゃなくて、時代が流れる中で、過去の事業のDNAは残っていると感じました。物を作っていたというビジネスから、物を動かすというビジネスへとシフトしたのは、まったく変わったものになったわけではないということですね。

加藤:確かに、卸というビジネスの業態特性として、常に目利きをしながら売れそうな商品を探さなくてはいけないですよね。それがメーカーとして事業を行っていたことから、よいものを見極めるという会社体質に残っているということなんですね。

國分:明治維新の時に卸売業に変わったのは資金繰りの事情もありました。運転資金を寝かせるビジネスだと、時代の変化に対応できなくなります。それに対し、売上が立つごとに、売掛金と買掛金の回転差資金が創出されるという卸売業に転換することで、時代の変化を先取りしていこうと考えたのです。醸造業は、資金が長期間寝てしまうことになります。それに加えて、小売業が倒産して売掛金を回収できなければ全部なくなってしまいます。しかし、売掛金と買掛金の回転差で資金を創出できれば、事業を続けながら、時代の変化に対応できると考えたのが、事業転換をした最大の理由だと思います。

加藤:今のようなモノが売れない時代として考えると、ちゃんと仕入れたものを買ってもらえるかというリスクが結構大きいと思います。そういう意味で、どういう商品を取り扱うかという目利きが重要になると思います。売掛金と買掛金の間の回転差資金を利用するということと、ちゃんと売れる商品を選ぶということが御社にとっての果敢なチャレンジの意味で、目利きができるということが卸売業の一番重要なポイントになっていると思います。御社が製造業から卸売業に切り替えることができた背景にはこの目利きができるという背景があると思います。

國分:事業を進めるためには、運転資金を創出することが重要です。売掛金の回収サイトより買掛金の支払いサイトを長くすることで、資金を生みだしていきます。

加藤:仕入れの代金決済をする前に、どんどん売上を立てて代金回収を行うことができれば、次の商品を仕入れて、また次のビジネスができるということですよね。例えば、6ヶ月の間に早く売上を立てて代金回収して3回転ぐらいできれば、3倍儲かるということですね。

國分:仕入決済の前にうまく売上を立てていくことが大事ですね。

加藤:時代の変化の中で資金をうまく回転させるということで、醤油づくりから日本橋という立地を生かした食品卸に事業転換させたということですね。

國分:明治維新の時に醤油づくりをやめることになった一番大きな理由は、御用金の回収が不能になったことです。明治になって、それまで藩に御用で納めていた分の代金が全部棒引きになり、一切資金回収できなくなってしまいました。全部おじゃんになってしまったということですよね。

加藤:大口取引で売掛金がたくさんあると思っていたら、お金が返ってこなくなり、これはまずいなということになったのですね。そこで回転資金を作っていくようなビジネスに転換しようと製造業から卸売業へ転換したということはすごいことですね。

國分:そんなにきれいに変わっていったというわけでもありません。そこには一回、ものすごい大きな断絶があったわけです。資金回収ができなくなり、事業転換せざるを得なかったということです。

加藤:確かに大変なことですが、不死鳥のように蘇っていくことができたというのは、それまで御社が培ってきた取引先との信用があって、御社ならいろいろお願いしても大丈夫ということですね。信用という無形資産があったから復活したということですね。

國分:販売を預けるという製造者がいたということはありがたいことです。当時は、先行きの見通しが立たない時代ですから、製品を預けて何ヶ月後にはお金を払ってくれると思って頂けたということですよね。

代々社長が名前を引き継ぐ

新井:そういう時に、代々国分の社長が「勘兵衛」という名前を継いでいくということが、会社としての役割を考えた時に、どういう意味があったと思いますか。名前を継ぐことが、社長から見た時の意味と従業員から見た時の意味の両方から見て、どのような重要性があると思いますか。

國分:「國分勘兵衛」というのは、私たちファミリービジネスの中で、一語になっていますが、要はファミリーのことなのです。名前を継いでいくというのは、ビジネスよりもファミリーの要素の方が多分大きいと思います。いろいろな経緯もあり、國分家として「國分勘兵衛」を名乗らなかった人もいます。代々100%名乗ってきたわけではありません。

新井:それは名乗るのが許されなかったということですか。

國分:名乗りたくなかったのか、名乗るべき器でないと自分で判断したということでしょう。今の会長も先代が他界してから、すぐに國分勘兵衛を名乗ったわけではありません。自分が名乗るべきであるか、それにふさわしい人物になれたのかということで葛藤したうえで、改めて名乗ることになったということですね。だから、先代が逝去してからすぐに名前を継ぐということでもなくて、ある程度の時間があって、自分でそこに到達できたという風に思えた時に、襲名ということになります。さらに家庭裁判所で襲名を許可してもらわないといけません。相当の理由があって戸籍を変えるわけです。

加藤:当主としての自負みたいなものを持つ、あるいは持たせるみたいなものが、ファミリー全体の中で「國分勘兵衛」という名前の中にあるということですね。

國分:その自負を本人が持てるかということですね。周りがいくら襲名しろと言っても本人が嫌だと言えば襲名しないわけです。

加藤:ファミリービジネスでは承継する時に、ファミリーの中で長い間受け継いでいるバトンを次の世代につなぐ役割を担っているのだという形で説明します。

國分:襲名するかしないかと、戸籍を変えるか変えないかということで位置づけがかなり違うのではないかと思います。歌舞伎役者さんが襲名されている時は戸籍まで変えませんよね。会社でも襲名している例もありますが、もしかしたら戸籍まで変えていない方もいるのではないでしょうか。そういう場合は、割と先代がなくなると、自動的に名前を変えているように思います。ある意味、役職名と同じような形で変わっているのでしょう。それに比べて、戸籍まで変えるというのは重いわけです。パスポートとかクレジットカードも、全部変えなければならないのですから。

個人のパーパスとすり合わせる

加藤:仰る通りですね。あと、会社の中で考えている概念や考え方を従業員の方々にどのように定着させているかということをお聞かせください。従業員との関係について、パーパスや理念の従業員における定着度とか、それを通じて得られる一体感というものです。御社は300年の歴史を持っておられて、ファミリービジネスだからこそ従業員との関係に何か違いがあるかと思いますが、いかがでしょうか。

國分:「仕事における幸福度の向上」を会社の価値創造目標の一つにしたのは、2021年に策定した第11次長期経営計画で初めて取り入れた考え方です。仕事における幸福度を高めるにはどうしたらいいのか、どういう手法でそれを達成していけばいいのか、ということを考えたのですが、なかなか正解が見つかりませんでした。答えのないことかもしれませんが、そういう方向に向かっていくという方針を明確に示しました。いろいろな方にアドバイスを頂いていくうちに、国分スタンスという、以前からある「帳目」「会社理念」「社是」という3つと、個人のパーパスとの重なりが大きく関係していて、その重なりの大きさと仕事における幸福度の相関関係が高い、という仮説を立てました。

そして、パーパスワークショップという活動を通じて、国分スタンスについて、もう一回見直し、自分のパーパスとのすり合わせを行おうと考えたのです。自分のパーパスをきちんと持っていないケースや、気づいていないということも多く、ワークショップを実施することで、重なりがどの程度あるか、ということを考えるようになりました。その重なりが大きくなると、仕事における幸福度が高くなる傾向があるということが見えてきており、私たちの仮説が当たっていることが、少しずつですが、分かってきています。

加藤:御社の従業員それぞれにマイパーパスを書いてもらうということですか。

國分:はい。自分の大切にしている価値観みたいなものが大事であり、自分自身をしっかり持ってもらったうえで、なぜ私はこの会社で働いているのかをしっかり明確にしてもらおうと思いました。会社の一員になって、価値を創造していくことを意識しています。かつて、江戸時代に飢饉があった時に國分家は、困った農家さんにお米を分け与えるだけではなくて、働く場所を提供しました。まさに働く意義や、循環型の社会を作っていくような、人に対する思いをしっかり持っていたということです。当社には「会社は社員を大切にし、社員は会社を大きく育てる」という人事理念があります。会社の成長と自分の成長を、お互いに支え合う姿を明確に示しています。それが当たり前のことになっていますし「人の国分」と言われる所以です。以前から当社には人財に対する強い思いがあり、従業員の帰属意識をずっと醸成してきました。この考えを、第11次長期経営計画の中で、もう一回、明確にするように位置付けました。

加藤:今、人的資本経営が取り上げられていますが、御社の場合は、300年前の時点でそれにつながるようなことをやっていたっていうことですね。

國分:今、お話をしているような国分スタンスとマイパーパスの関係性というのも通過点でしかないと思います。私たちの会社は、オーナーカンパニーであり創業期より人を大切にしようという意識はあったと思います。

加藤:御社の長い歴史の中で自然に会社と人の関係が出来上がってきたということですね。

新井:競争の激しい世界で公平・公正ということを仰っていて、その上で、会社を通じて社会貢献を感じてる人が75.7%もいるというのはすごいことだと思います。

國分:これは阪神・淡路大震災の時や東日本大震災の時、そして、今回のコロナ禍の時もそうでしたが、どのようなことがあっても「食」を届けるという使命に従業員が一丸となり、夜を徹して商品を出荷しました。自分たちが動かないとスーパーに物がなくなってしまうという現実を目の当たりにして、緊急事態に何とかしなくてはいけないという思いが生まれました。あの時、従業員一人一人が動き、自分たちの仕事は社会にしっかりと貢献していると感じたのは大きな体験だったと思います。特に、コロナ禍の時、世間ではテレワーク比率が高まっても、私たちはエッセンシャルワーカーとして、その比率は3割程度でした。ライフラインを止めてはいけない、社会インフラを守らなくてはいけないという強い使命感があったと思います。その体験が、社会貢献を実感している従業員が75.7%にのぼるということにつながっているということでしょう。

加藤:社会に貢献していることが実感でき、それに対し自分が会社から報いられているというのが、従業員満足度につながってくるということですね。会社と従業員にwin-winの関係が出来上がっているということですね。

新井:流通の全国ネットワークを作る時に御社が目指してきたものは何だったのでしょうか。その時に、関東地区など一部の地域ではなく全国展開しなくてはいけないと思われた経緯も改めて教えてください。関東の地域卸ではなく、全国で活躍する国分になってきたターニングポイントは何だといえるでしょうか。

國分:小売業界に全国チェーンができ、お客様が広域化していったということの影響は大きいです。それまでは、自分たちは大卸のポジションにあって二次店に動いてもらうという商売をしていました。そこに資本を入れていくというよりも、二次店に各地域でしっかり役割を果たしていただき、当社は大卸としてつなぐことで代金回収をするというビジネスをしてきたわけです。それが、小売会社が広域化していくと、その期待に応えるようにサービスレベルを保たないといけなくなり、競争で負けるわけにはいきませんので、二次店という位置づけから、そこに資本を入れてグループ化を進めました。小売会社の業界変化によってビジネスが変わっていきました。そういう意味でいうと、自分から仕掛けたというよりは、そうせざるを得なかった。広域化にかじを切っていくということだったのではないでしょうか。

加藤:御社が時代の変化の中で、製造業から卸売業へと変わっていくところとか、地域卸・大卸から全国卸へと変わっていくというのも、時代の変化をリードしているように見えますが、ある意味ではそうせざるを得なかったという時代の要請だったんですね。ただ、そういう環境で、それでも固執していた会社が多い中で変化に対応し、最後にはきちんと時代の流れに対して、早過ぎず、遅れ過ぎないようなタイミングでちゃんとついていくというか、いいポジションにいらっしゃるという状況なんだと思います。面白い例えとして「ギリギリ最後のバスに乗り込めました」と仰っていましたが、時代の前を早く走りすぎていたら、とても大きなリスクに直面するので、先頭を走るわけではないが、いいポジションでずっと走っているという感じなのでしょうね。

國分:今のお話に関していえば、2001年の日本アクセス(当時は、雪印アクセス)との業務提携が典型的な事例です。低温カテゴリーに強い日本アクセスに、当社は出資していました。でも、その後の展開で伊藤忠商事グループとなり、当社はスクイーズアウトされました。あの時のことを考えると、私たちにもチャンスがあって、早い段階で動いていれば、後になって低温カテゴリーで苦労しなくて済んだとも言えると思います。ただ、その時の判断として、取引先の信用リスク(支払不能になるリスク)を考えました。当時、雪印アクセスが有するお取引先の売掛金債権と、当社も同じ会社に対する売掛金債権を合算すると、相当額になることが分かり、1小売業に集中することの保全リスクを考慮して、低温カテゴリーへの参入には踏み込めなかった状況でした。

後から考えると、あの時、参入していれば、このカテゴリーで遅れることはなかったように思います。今頃は低温卸の先頭を走っていたかもしれません。でも、私たちの事業とは、そういうことだと思います。そこに踏み込めなかったのは、リスクを取れないという判断をしたのです。その時、そのリスクを取り、破綻していたら、私たちも連鎖倒産です。そう考えると、そのリスクは取らないことが正解だったと思います。ただ、今はその事業分野では苦労しています。

新井:総合商社系列の卸売会社が多い中、御社のポジションは独立してどこの商社にもつかない絶妙な立ち位置というか絶妙なバランスを保っているというのも面白いと思います。御社がいいポジションにいて頂けることで、取引先もうまくお付き合いできるという状況にあるように思います。

國分:いいポジションと言って頂きましたが、ある意味、結果論です。流通業界は商社による製配販の縦の系列と、私たちのように独立系会社が商社系列以外の会社を束ねている業界の構図があります。もちろん、商社は流通ビジネスに対してすごく理解はありますし、小売業を見ると、縦の系列化が進んだ時期もありましたが、今はまた少し違ってきています。商社の戦略の中で、流通の再編が進んでいます。小売業とのお取引を考えた時、商社の系列に入らない方が、お取引が広がる場合もあると思います。どの商社系列の小売業とも、お取引ができます。たとえ、一番にはなれなくても二番手か三番手の地位は維持できる。今はそういう戦略ですね。

加藤:結果的に日本の流通構造が海外に比べて寡占化が進まない状況が続いています。それは、今の日本の状況を考えると、いい環境だと思いますか。

國分:難しいところですが、総合商社の系列に入ることのメリットもデメリットもあると思います。

時間をかけてグループ内の制度を揃える

新井:そういう中で、御社の従業員満足度が高いということは、会社としての取組みを従業員が肯定しているということですよね。それが各従業員にとって、仕事の夢、満足度につながっているということですから。

國分:当社が卸基盤再構築を進め、グループ内の人事制度を合わせる前までは、国分グループの各社の人事制度はバラバラでした。国分グループは、もともと地域の卸会社を統合してグループ化を進めているため、それぞれの会社に属していた従業員は、必ずしも協力的ではなかったという事情があります。グループ会社に私が自ら説明に行くことがありましたが「何しに来たんだ」「偉そうに言うな」という意識の人たちはいました。最初はそういうスタンスだった人たちと会話を繰り返し、人事制度を揃えていくのは、時間のかかることです。最近になってようやく、共通の制度のもと、給与水準が合うようになってきました。そういった背景もあり、業績も安定し、結果として処遇も上がっていく。グループ化を進め、そこまで改善することは、とても大変なことでした。

加藤:事業の移り変わりに合わせ、パワーシフトしていく中で、卸ビジネスは、収益性が低下するとともに従業員のモチベーションは下がり、一つ間違うとブラック会社化しかねないようにも思います。そして、忙しい割に給料が上がらなくなると従業員満足度は低下せざるを得ず、どんどん下がっていくと思います。

國分:収益性も従業員のやる気も簡単に高めることはできません。時間がかかることです。グループ化した会社の中で、時間の経過とともに、会社文化を定着させ、新しい人事制度に基づいて入社した人が全体の3分の1ぐらいになると、所得の差もなくなってきます。そうして、初めて自分の勤めている会社は良い会社だということを感じてくれるようになります。

加藤:時間のかかる話ですね。中間流通業界の再編の動きを考えると、御社のような会社が苦労している一方で、そういう状況に達してない会社もたくさんあるんだと思います。業界全体として、働く人たちの待遇改善という意味では、御社は時間をかけ、辛抱強く進めておられると思います。

國分:仰る通り、かなりの苦労をして進めてきました。

加藤:そこにエネルギーがかかるということですね。

國分:人事制度を揃えるというのは、先行投資です。業績に関わらず、待遇面など、様々な制度を変えていくわけですから。

加藤:国分グループに入ってよかったと、まず思ってもらわなきゃいけないということですね。

國分:それは、非常に難しいことです。なかなか、人の心は簡単には変わりません。経営サイドが時の流れの中で、人の構成が変わっていくことを待ち、会社の方針に共感してくれる人が少しずつ増えるのを待ち、そこで会社文化が変わるのを辛抱強く待つ。そういう時間軸を理解し、上手に組み立てながら考えていました。国分グループとして、一貫性のあるメッセージが、結果的に従業員の間に浸透しやすいということでしょう。

加藤:そこはファミリービジネスの特徴ですね。長く同じトップが経営を続けるという環境があるから、ずっと経営に自信を持つ、逆に言えば自分がやらなければいけないという責任を持って経営することとなり、だからこそできるという感じになるのではないでしょうか。

國分:グループ化を進める際には、スピードも必要ですし、積極的に進めないといけない、という局面もありました。グループ化される側に納得感がない中でも、マインドを変えていく必要があります。グループ化することで、従業員のモチベーションが下がらないように、特段の配慮をしながら進めました。

新井:そういう経験を通じて、今の国分があるということですね。

加藤:ありがとうございます。大変参考になりました。流通の歴史も御社の視点を通じてよくわかりました。

◆略歴

こくぶ・あきら 昭和46年生まれ。慶応義塾大学法学部法律学科卒業、ノースウエスタン大学経営大学院ケロッグスクール経営学修士号取得。平成6年ネスレ日本株式会社入社、10年国分株式会社入社、16年取締役営業推進部長、17年常務取締役、19年専務取締役、23年代表取締役副社長、27年代表取締役副社長執行役員COO、28年国分グループ本社株式会社代表取締役社長執行役員経営統統括本部長兼COO。現任、(一社)日本加工食品卸協会会長、全国卸売酒販組合中央会会長。