名古屋版:ホイリゲ懇親会 店舗・メニュー・現場の声(6)総本家扇屋

第七回ホイリゲ懇話会(外食レストラン主催)が10月17日、(株)八紘(本社=名古屋市中村区名駅南一‐六‐二八、柳橋三信ビル9F、電話052・569・8880)「総本家扇屋」大治南店(海部郡大治町大字三本木字柳原一二五‐一、電話052・462・0373)で開催された。

人が外食に求めるもののひとつに非日常がある。手の込んだ料理であり、空間であり、食材そのものであったりする。消費者の嗜好がめまぐるしく変化する昨今において、外食業界では飲食企業と食材企業がタッグを組み、消費者動向に対応している。ホイリゲ懇話会は、そんな外食産業に携わる各企業の交流の場だ。

デフレ経済で消費者も手足を縛られた感が強い最近の日本だが、八年前の創業時から庶民の外食「焼き鳥」にこだわり続け屋台のイメージを守っているのが総本家扇屋を展開する(株)八紘だ。社長の山本浩喜氏は「普段着で来てもらい、ポケットマネーで飲んだり食べたりできる店」。気軽に集える立ち飲み屋のポリシーを崩さない。

現在の店舗数は一四〇店あまりで、このうち直営は一割程度。創業当時は、看板を守ってくれる人と店を繁栄させたいと考えていたが、今や企業がFCとして運営する傾向が強く、創業時の精神が薄れていると山本氏は懸念もしている。

「七年やって、ようやく黒字になったところです。商売はだれかがもうけようとするとゆがみが生じる。本社は薄利でFCのオーナーさんが喜ぶシステムにしないと長続きしない」

客が喜び、オーナーが喜ぶ。そのためにも焼き鳥屋なら総本家扇屋というブランドを確立させたいと語る。

総本家扇屋は、愛知県一宮市にほんの二坪のささやかな店から始まっている。当初はお好み焼きや焼き鳥をテークアウト主体に販売していた。「焼き鳥に特化したのは、焼き鳥を買いに来る主婦の方が多かったから」と山本氏。とはいえ、こだわりの鶏肉と日夜研究に励んだ秘伝のたれがあってこその人気だったに違いない。「焼き鳥はブームにならないと思って始めたんです」。ところが最近はちょっとしたブーム現象。一過性のものにしたくない同社にとっては望ましくない傾向といえる。

店舗展開の基本はロードサイド。道交法の影響で郊外店は苦戦を強いられているが、総本家扇屋は地域密着型で、一日の労働を癒せる空間と飲食の提供を目指しており、基本方針は曲げない。

店は屋台風のたたずまい。暮れなずむ街道に、つい誘われる赤提灯と裸電球の明かり。店内は止まり木のようなカウンターと座敷席。壁には社長山本氏自らが書いたホンワカとした字の品書きが、いたるところで踊っている。

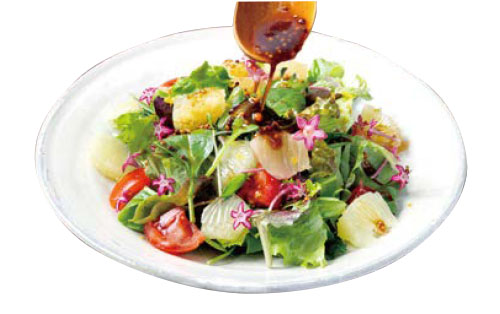

店内は炭火で焼く焼き鳥のにおいに包まれて、顔は平静を装っても、胃袋は待ちきれない。そこへ出てきたのが、やきとり、砂肝(各八〇円)、蓮根揚げ(一二〇円)、当店人気メニューの豚ねぎま(一八〇円)、だいこんサラダ、扇屋サラダ(各二八〇円)、いかの下足揚げ(二八〇円)、アスパラベーコン(八〇円)。とにかく安く、味は本物。かしこまらずに飲める雰囲気も、気軽でいい。

総本家扇屋の今年の出店数は一〇〇店舗。来年の計画は一五〇店舗と聞かれる。同業の外食企業との知恵の連携も取りつつ、来年いっぱいで社内の組織をがっちり固めると山本氏は考えている。

「小規模の店をたくさんつくろうと思っています。北海道から沖縄まで。駅前立地も面白いかと。もちろんロードサイド主体の方針にはブレはありませんが、さまざまなシチュエーションもありでしょう」

今、焼き鳥屋でラーメンを提供するという構想を実現に向けてテスト中だ。行列のできる焼き鳥屋のラーメン。ラーメンだけでも客が並ぶ、というのが狙いでもある。焼き鳥店を始めたときの情熱が、今また山本氏の中で燃えている。

二〇〇〇円を超えないメニューづくりで、くつろぎの一時を提供する総本家扇屋。建物はわざわざすきま風が入るように造られている。今宵も赤提灯と漂う煙りが客を誘う。