ああ無念!私の閉店物語:ビジネス街の定食屋2週間で挫折

島一男さん(仮名=五三歳、東京都江東区在住)は、東京・板橋で従業員六人の小さな印刷会社を経営していた。少し前、涙をのんで全員解雇したのだという。仕事が激減しているためである。現在は、一人で大手の孫受け仕事を細々と続けているという。

ここ数年、パソコンの発達と普及によって、ちょっとしたあいさつ状や簡単なパンフレットはオフィスで作れるようになった。だから、こうした小さな印刷会社はもう生き残ることはできない。

島さんは言う。

「こうした中小軽印刷業の先行きは、暗たんたるものがあります。そこで、元気な四五歳の女房と二〇歳の息子を中心に、ビジネスマンを対象に飲食店を開業しようと思い立ち、いろいろな飲食店の物件を探して歩いたのです」

「飲食店をやろう!」こうした決断ができた背景に、観光地熱海での成功体験があった。

「熱海に小さなリゾートマンションを持っているのです。たびたびそこのリゾートマンションに女房と二人で行っていました。そのマンションは大変大きな建物で、訪れる人も多いのですが、食堂の業者が撤退して空いていたんです。ですから、レストランで食事することができず、近くのスーパーに買い出しに行き自室で調理していたんです。私ら夫婦が『ここの食堂もったいないから、定食でも作って皆さんにごちそうしようか』と話しているのを管理会社の人が聞きつけ、『使用料は無料でいいですから、ぜひお願いいたします』と話がまとまり、そこの食堂を家賃タダで土・日のお昼だけやることになったのです。近くに食べるところがないものですから、結構繁盛しました。日に二~三万円の売上げで、月に三〇万円くらい売れました。それが、われわれでも飲食業ができる、という勘違いの始まりでした。この経験をもとに、印刷会社に見切りをつけて女房を中心とした簡単な定食屋を開店しようと考えるようになりました」

こうした小さな成功体験が、怖いものなしの心理状態をつくり上げ、次第に人を失敗の泥沼に引きずり込んでゆく。

表(1)にあるように、その物件は小料理屋の居抜き物件として、東京のど真ん中、日本でも有数なビジネス街の日本橋に存在した。平成11年3月18日、日本橋の不動産屋で賃貸借契約締結。いよいよ開店準備に入る。

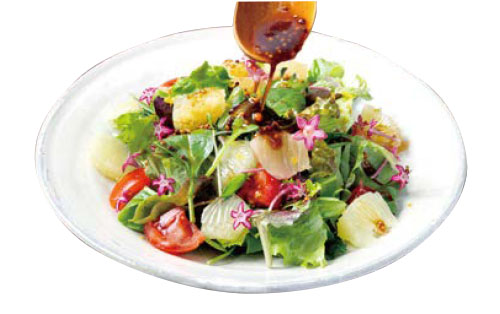

メニューは、四五歳の夫人の手料理が中心。この辺りのサラリーマンやOLは、インスタント食品や外食でお袋の味が恋しいのではないだろうか? 手作りの家庭の味が恋しいのではないだろうか? だから、家庭の素朴な手作り料理が受ける、と島さんは考えた。だから店舗の看板も、「家庭料理 味千」と名付けたのである。

しかしこれが大間違いだった。こうした「家庭の味」「お袋の味」がうけたのは、もう随分前の話である。時代の流れは速く、どんなグルメ雑誌を見てもそんなコンセプトは載っていない。

周辺は有名な大企業のビルばかり。そこに勤めるサラリーマンやOLは、ほとんどが大卒・短大卒。そしてほとんどが、事務職や営業職といった「ホワイトカラー族」である。

彼ら彼女らは、知的水準が非常に高い。グルメ雑誌、グルメ番組、その他の情報源から、「どこそこのあれがうまい」とか、「今度できた店には、こんなこだわりメニューがある」とか、「このあいだ行って来た店の、あれがうまかった」「日本酒ならどこそこのあの銘柄だ」「マグロならどこで取れたマグロが一番だ」などと、情報だけはめちゃくちゃ持っている。

また、こだわりとうんちくがものすごい。ところが悲しいことに、財布の中身は各大企業の大不振で大したことはない。それでも、若者も年配者もそれぞれ口さがない連中である。つまり、注文はうるさいがたいした金も持っていない「すれた客」なのである。

「“家庭の味”“お袋の味”というのなら、島根県のお袋なのか東北のお袋なのか、地域によって味は全く違うはずだ。その辺を明確にしてくれ!」などと言い出すやからである。そして悲劇的なのは、そうしたオオカミ連中しかいない日本橋のど真ん中に、人の良い家族(羊)が単純な考えと素朴な料理で出店したことであった。

表(1)のような経緯をたどり、開店二週間後に閉店に至ったのである。

島さんの失敗原因については、表(3)、表(4)を見てもらいたい。しかし結論としては、素人がそうやすやすと飲食店で成功する時代ではないということである。素人商売、休むに似たり。それほど時代の流れは早くグルメ情報は隅々までまん延している。

事業の多角化は大いに結構だが、もっと自分の得意な分野で戦うべきであった。隣人の庭や芝生(印刷業より飲食店)は奇麗に見える。しかし、その隣人もわが庭をきれいだと眺めているものなのである。

今、島さんは失意のどん底である。この出店失敗で、約一〇〇万円の損害が出た。でもよく考えると、一〇〇万円で済んで良かったのかもしれない。もしあのまま経営を続けていたら、今ごろ大赤字を抱えてどうにもならなくなっていたかもしれないのだ。

悲劇を生まずに済んで良かったではないか。そして一刻も早く立ち直って欲しい。島さんの、あの人の良さそうな笑顔を、もう一度拝見したいものである。