人物往来 全日本司厨士協会・藤咲信次会長 珍しかった輸入食材

《 == == 体力がモノいう調理場》 ブレックファーストの献立は、品数でいくと大体三五~三六種類と多かった。軽食の場合、ランチョンとはこれもやはりオードブルから始まって二〇種類ぐらい。今のメニューとはちょっと構成が違う。例えばオードブル、スープ、魚類、アントレが大体四種類から五種類。その中には煮込物あり、ソラー物あり、パイ料理あり、またカレーのようなライス料理もあった。

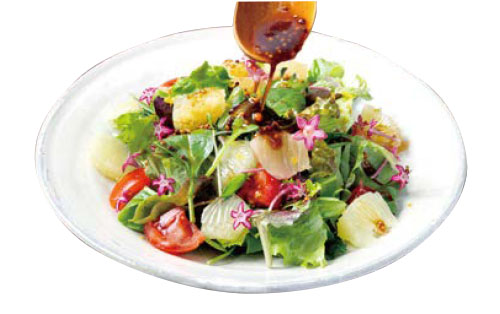

そのあとに必ず温野菜の料理が三種類。夜もこういった料理になるので、昼・夜合わせると六種類の温野菜が提供され、その後メーンディッシュが供された。続いてサラダ、デザート、フルーツ、チーズ類、コーヒーなど食べる量はかなり多いが、これも宿代にインクールされていた。

午後3時になると、ティータイムの時間となり、ケーキ類二〇~三〇種類、立派なモミジのデザイン模様のティーポットで供し、これもお客さんの食べ放題。

夜になると、やはり材料の内容はかなり良いものを使う。パンなどはホテルの自家製で、粉はオーストラリア、アメリカ、ロシアなどから「ロシアもの」といって一袋二〇貫ぐらい(七〇㎏)が入荷する。粉は湿気を帯びているので、ある程度まで量を余計に購入しておいて、自然乾燥できるようなところに置く。そして、粉に含まれている温度を見ながら使う。

パンも忙がしい時にはドライイーストを使う。現在は使っていないが、昔はビールに使うホップを使用。これは使うまでに一週間近くかかる。

粉を練るのも、半分は手作業。仕上げは全部手で練る。デザートに使うアイスクリームも現在のような機械がないので大体手で回し、砕いた氷と塩の中で手回して作る。昔は手間ヒマかけた作り方だった。調理場にも臼と杵は日本で一般に使うモチつきのとは違って棒状で、その棒の先に重い杵がついている。そういった杵ですり物は突いて、それからすり鉢でする。従って大変な労働を必要とし、体力のないものは調理場で働くのは困難であった。

金谷ホテルには皇族関係のお客さま、外国の来賓が多くお泊りになる関係上、その時は必ず調理場には私服の憲兵や私服警官などの監視下におかれ、必ず予防注射をして仕事をした。

献立の方は、ほとんど朝・昼・夜とも毎日のように変わり、その種類は数多かったが、肉類、鳥類の品質は今のものよりはるかに良かった。日光では、至る所のわき水にクレソンが自生していたので、ヒマな時にそれを採りに行く。こんなことは東京では体験できないことだった。

冬は狩猟が解禁になるので、いろいろな種類の野鳥、たまには熊や鹿などがホテルに持ち込まれたので、こんな献立も供された。

私が金谷ホテルに入った当時はそうでなかったが、明治から大正の初期にかけて、冬のヒマな時に幹部の人達は外国人が経営しているホテルへ行って料理の仕事の研修を行った‐‐という話を先輩から聞かされた。私の働いている頃は、よく郵船会社の料理人の方が指導を兼ねて見えていた。また、スイス人のコックさんなど招聘して指導を受けた。こういう外国人による調理指導は、わが国で結構以前から行われていた。

《 == == 珍しかった輸入食材》 当時は電気冷蔵庫がないので、日光のような寒いところでは、冬のヒマな時に天然の氷を商売人に頼んで切ってもらって、運んできてはホテルの地下の冷蔵庫へ保存した。オガ屑などに包んだ氷は夏の8月いっぱいはもった。

当時、輸入食材は一般家庭ではそれほど使われてはいなかった。外国の食材はハイクラスで、しかも質の良いものが入ってきた。例えば、ホテルで使っていたプラムやアプリコットにしても、現在、一般に輸入されているものより大きく、立派なものだった。サンキストの印が押してあるレモンにしても、皮は薄く、甘味のあるもので、東京の千疋屋どしか同じものは売っていなかった。

お客さんとしてはアメリカのお客が多く、夏場になると特に一カ月半に及ぶ長期滞在客が多かった。やがて、次第に東洋在住の外国人が数多く避暑に来ていた。上海、ホンコン、シンガポールなど暑い国の方々が、夏休みを利用して箱根や日光に来られた。それらの人達はお金持ちであったとみえ、アマさん(女中)やコックさんを連れてこられた。親や子供の世話から、ホテルの料理に飽きたら別の料理を作らせた。これらの調理人は中国料理の調理人が多かった。

昔は調理場でも非常に礼儀作法がうるさく、若い者は全部ボウズ頭。働く時の姿勢が悪いと上司が来て蹴飛ばすので、働く姿勢にも神経を使いながら働かなければならなかった。