寄稿:トルティーノ・中村徹代表取締役 原料高騰時代の商品調達課題を探る

◇トルティーノ・中村徹代表取締役/ファベックス2025主催者特別セミナー講師

◆相場高と円安ドル高の二重苦

食料品の値上げが止まらない。2025年に入ってからも、帝国データバンクの「食品主要195社」価格改定動向調査によると、1月に値上げされた食品や飲料品は1380品目、2月は1656品目、3月2343品目、4月2806品目と4月まででおよそ8000品目の値上げとなる。中身を見てみると1月はホールセールのパン類各社が値上げを実施した。2月は冷凍食品や菓子類の値上げが行われた。3月も引き続き冷凍食品やチルド麺などの加工食品が値上がりした。4月にはハム・ソーセージなどの畜肉製品や冷凍食品、調味料、酒類・飲料などが値上がり予定だ。

このほか、野菜など生鮮食品の高値が続き、3月時点では白菜平年75円/kgが200円を超えており、平年比2.7倍の高値となっている。このため店頭で白菜一玉1180円というような店舗もあり、気軽に使える商材ではなくなってしまっている。鶏卵も高病原性鳥インフルエンザの影響で23年の「エッグショック」を超えるほどではないが高値が続き、25年2月からはJA全農たまご東京M基準で300円/kgを超えている。このため末端の店頭価格ではMサイズ10個入りで250円を超える価格となっている。

また「令和の米騒動」といわれた24年から続く米価格の高騰は25年に入っても収まらず、東京では5kg4000円を超える価格で店頭に並んでいる。さらに価格が上昇し続けたり高値が続いたりするのが、人件費、ガソリン価格などを含む物流費、水道光熱費(予定を含む)などのインフラ関連費用が挙げられる。これらの値上がりの原因について考えていきたい。

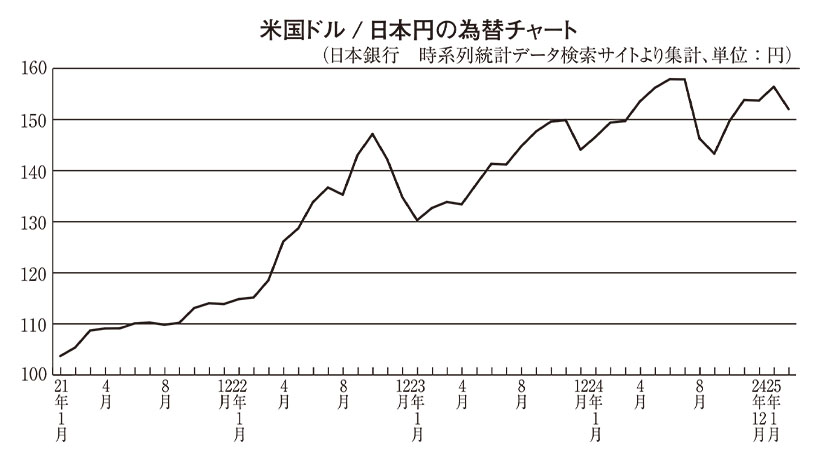

まず値上がりの根底にあるのが為替の問題である。つまりこのところ続いている円安・ドル高である。日本の食料自給率はカロリーベースで38%、生産額ベースで61%(23年度・農林水産省)となっている。為替が円安方向に動けば動くほど輸入価格は上昇し食費は上昇する。グラフのように例えば21年1月に1ドルで買えたオレンジ1個は105円ほどであったのが、25年2月には同じ1ドルのオレンジを買うのに150円ほど掛かるということである。この約4年間で1.5倍になったのだ。そして米国などの輸出国価格がこの数年間同じレベルで推移してくれていれば良いが、実際には米国の消費者物価指数はIMFの24年10月版世界経済見通しによると1982~84年が基準年の場合24年推計値は313.8と3倍を超える数値となっている。つまり輸出国の現地価格は上昇し続け為替は円安方向に動き続けるという「ダブルパンチ」状態で輸入価格は上昇しているのである。

●輸入に頼らざるを得ない飼料

一方で鶏卵や牛乳などは国内生産がほぼ100%に近い食材でもその餌となる飼料自給率はさらに低く27%(23年度・農林水産省)となっているので輸入価格の変動は直接商品価格に影響する。実際配合飼料の工場渡価格(全畜種加重平均)では1t当たり20年には6万1419円だったのが24年12月には8万4734円と138%ほどの伸びとなっている(農林水産省)。25年1~3月期はさらに2750円の値上げとなっている。

これらの価格変動には第一に先の為替の問題も大きいが、第二にトウモロコシを代表とした穀物類の豊作、不作によって大きく価格が変動する。特に大きな輸出国である米国とブラジルの産地の天気や気温、降水量などに大きな影響を受ける。

第三に飼料穀物はほぼ船便で輸入されるがこの価格の指標となる「米国ガルフ・日本間のパナマックス型海上運賃」が原油相場の影響を受けやすく、今後原油価格が上昇すると配合飼料価格にも影響が出てくる。

第四に、米国は少し特殊な事情であるがトウモロコシをバイオエタノールとして使用している。このため原油価格とのバランスが需要を決める部分がある。

家畜類を飼育する上で大きなウエートを占める飼料価格は複雑な過程を経て決定されるが、近年ではこの価格が下がる要素があまりない。従って国内で飼育される「国産率100%」に近い食材も値上げから逃れることが難しくなっている。

●野菜育てる肥料も大幅値上がり

コメや葉物野菜も国産比率が高いが、農家経営費用の6~13%を占める肥料も輸入に頼っている。肥料の「三要素」は窒素(N)・りん酸(P)・加里(K)であるが、その原料となる尿素、りん安(リン酸アンモニウム)、塩化加里(塩化カリウム)は、ほぼ全量を輸入(令和5年5月・肥料をめぐる情勢 農林水産省、以下同)に頼っている。その輸入元は尿素がほぼマレーシア(60%)と中国(25%)、りん安がほぼ中国(76%)とモロッコ(18%)、塩化加里はカナダ(80%)となっている。そしてこの肥料価格が直近では高値で推移している。10年以降21年ごろまでは尿素、りん安、塩化加里とも4万~6万円/tで推移していたが、22年に急高騰し、りん安は22年7月に16万7000円の高値をつけた。この環境はロシアのウクライナ侵攻など世界情勢の変化によって需給バランスが崩れている過程の途中かもしれない。コメや野菜は天候の影響が最も大きく豊作、不作の原因になるが、それ以外の肥料の調達先などにも目を向ける必要がある。

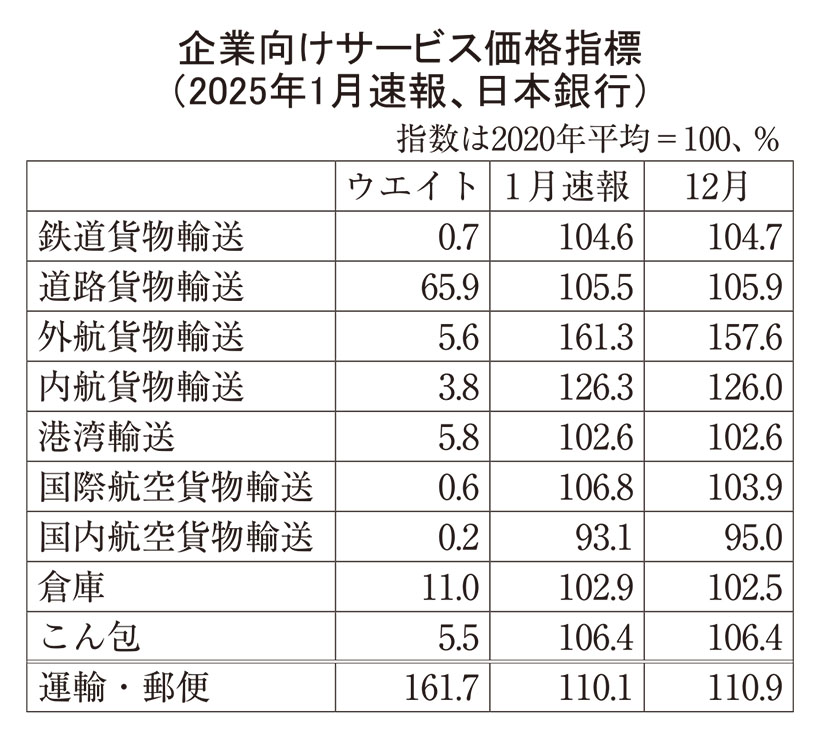

●続く「物流の2024年問題」

24年は「物流の2024年問題」の年でもあった。簡単にいえばドライバーの労働環境の改善を目的として、月間残業上限80時間、法定労働時間月間172時間などの縛りが明確化された。国内の物流はこれまでがドライバーの過重労働に支えられてきた一面もあるが、これに加えドライバーの高齢化やトータルでの国内の労働力の減少が背景にある。日本銀行「企業向けサービス価格指数の公表データ一覧」から25年の速報値を抜粋したデータが表になる。この表を見てみると最もウエイトの高い道路貨物輸送が1月速報で20年比105.5%となっている。「物流の2024年問題」といわれながらそれほど伸びていないと感じるかもしれないが、コンビニなど流通各社や各メーカーがさまざまな工夫をした結果この程度で済んでいるという見方をするべきであろう。

コンビニでは従来チルド・定温商品の店舗配送を一日3~4回行っていたものを2~3回に減らすなど配送回数を減らしながら安定供給をする取り組みを行っている。これにはAIを用いた需要の予測、発注精度のアップが欠かせない。またローソンとファミリーマートでは東北地方の一部地域で、アイスクリームや冷凍食品などを対象とした両社の物流拠点間の輸送を行っている。コンビニは全国で5万6500店舗ほどあり、これらの個店に一日数回配送していれば莫大な数の輸送手段が必要になる。これが一日1回配送を減らすことでかなりの効果も期待できる。コンビニ以外でも長距離輸送での鉄道利用なども進み、24年時点では物流問題はコストアップという面で影響があったが、大きなトラブルには発展しなかった。ただしこのまま何も対策を打たないと30年には34%の貨物が運べなくなるとの予想もあり、物流問題は引き続き対策が必要になる。

●世界的人件費高騰が招く調達難

25年春の賃金改定交渉真っ盛りの時期であるが、今年も昨年に続き、連合の3月6日プレスリリースによると、3577組合のうち月例賃金改善(定昇維持含む)を要求した組合は3048組合(85.2%)に上り、平均賃金方式で賃金引き上げを要求した2939組合(同163組合減)の平均(規模計)は1万9244円、6.09%(加重平均)で、昨年を上回ったということである。300人未満の中小組合(1891組合)は1万7667円、6.57%(加重平均)要求ベースで30年ぶりの上げ幅になる。

個別の食品メーカーを見ても昨年に続き早々と賃上げを決定している企業もある。サントリーホールディングスは、25年も24年と同規模となる約7%の賃上げを目指すことを表明している。それも24年よりも早い9月時点で、他社に先駆けて賃上げの意向を示すことで、優秀な人材確保につなげたいとの考えのようだ。またアサヒビールも25年春、基本給を一律で底上げするベースアップ(ベア)を含む約7%の賃上げを目指すことを発表した。ベアの実施は3年連続となる。

また海外に目を向けると、日本貿易振興機構(ジェトロ)のまとめでは、23年時点で過去10年間の海外の製造業の給与水準は大幅に上昇しており、カンボジアは10年前と比べて2.5倍と、上昇率が最も高かった。この期間、同国の月間最低賃金は80ドルから200ドルに上昇している。

また、中国(576ドル、53.6%増)、インドネシア(377ドル、61.1%増)、インド(337ドル、55.3%増)、ベトナム(273ドル、68.5%増)、ミャンマー(112ドル、57.7%増)で、上昇率は1.5倍を上回ったということである。この間の日本国内の給与水準の上昇幅を考えると大きな差がある。このように日本国内、海外の人件費の高まりは現地商品物価の上昇を招き、調達価格の上昇につながるので十分な調査が必要である。

●先行き不透明な25年の経済環境

25年3月10日に備蓄米の落札が実施された。これで店頭のコメ価格がどのように動くかについてはさまざまな意見が述べられていて明確ではない。このほか、冒頭に述べたような商品価格の改定が控えている。

一方で海外に目を向けるとウクライナとロシアの問題やイスラエルとパレスチナの問題、米国のトランプ大統領の施策など先の読めないことが非常に多い。商品の調達、開発といった面でもこれらを課題としてとらえ、対応していく必要がある。

◆プロフィル

なかむら・とおる=岐阜大学農学部大学院修了後、ジャスコ(現・イオン)入社。売場担当後、地区、本社バイヤーマネージャー。イオン退社後はスーパーマーケットのバイヤー志望の人、初級・中堅バイヤーの人を中心にバイヤー業務の基本やカテゴリーマネジメントなどの研修を行っている。日本国内だけでなく、中国、ベトナム、カンボジア、タイ、マレーシアなどアジア各国のバイヤー研修も行う。特にカテゴリーマネジメントでは実務経験を生かし、年間を通しての実務的な研修やコンサルタントを実施。業務改善につなげている。研修受講終了者は1000人を超え、終了者はバイヤーや店長など各方面で活躍している。著書には「すぐ分かる バイヤー仕事ハンドブック」(POD)がある。日本食糧新聞社主催「FABEX東京2025」では4月15日午後1時20分~午後2時15分まで、特別セミナー「PB・商品開発におけるコスト高への対策と原料・商品調達について」をテーマに講演する

<FABEX東京2025 セミナー事前受講登録はこちらから>