これが21世紀の野菜だ にっぽんの植物工場(3) 栄養価と味

野菜の水耕(養液)栽培面積が増える中、栄養価や味に対しての不安や疑問を持つ声も一部に聞かれる。では本当に差があるのだろうか。

供給量自由に調節

ある植物工場生産のサラダ菜を「四訂成分表」と比較した結果、一部の栄養素は少なかったが、逆に上回っている成分もあり、全体としては遜色ない数値であった。

また水耕野菜については、種類や品質により数値も多少異なるという報告もされている。店頭に並ぶ野菜では、季節によって成分が五〇%以上も増減することも珍しくない。

植物工場や水耕栽培では、従来の土耕栽培に対し、栽培環境や養液の供給を自由にコントロールできる利点がある。

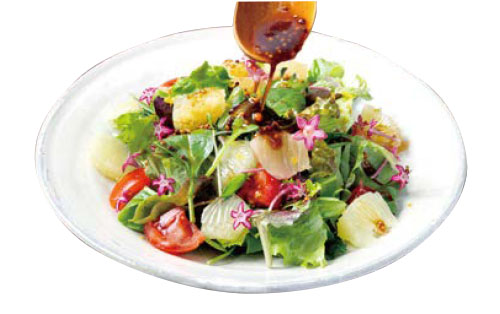

例えば、水分の供給量を少なくして、糖度が高く味の濃いトマトも作られており、将来は、ビタミンやミネラルを強化した野菜も夢ではない。

同じ品種同じ品質

旬といわれる野菜は、生育に最も適した時期に戸外の畑で、雨、風を受けて作られる露地野菜である。

イチゴは春、トマト、キュウリは夏と、それぞれ季節が決まっており、限られた期間でしか収穫できない。ところが、店頭には一年中いろいろな野菜や果物が並んでいる。これは施設野菜と呼ばれる、トンネルやガラスハウスの中で、季節に関係なく栽培されている。

また、露地で本来の季節以外に作る場合、抽台しない品種や耐病性、耐寒・耐暑性が優先され、味や品質の問題を残したままのこともある。

植物工場の中は、一年中、野菜の生育最適環境を保っているので、いつでも同じ品種で同じ品質のものができる。

旬の野菜の生育条件がわかれば、これを再現することも不可能ではない。

変化する野菜成分

近年の研究の結果、店頭から購入してきた野菜の成分量を計ると、「四訂成分表」より大きく下回っていることが指摘された。

これは施設野菜の普及や品種の移り変わりにより、昭和57年以前の野菜と現在の野菜では、氏と育ちに微妙な変化があるということである。

味や栄養価は、栽培方法による差以外に、品種や季節による差も大きいといえる。