百歳への招待「長寿の源」食材を追う:「山芋」

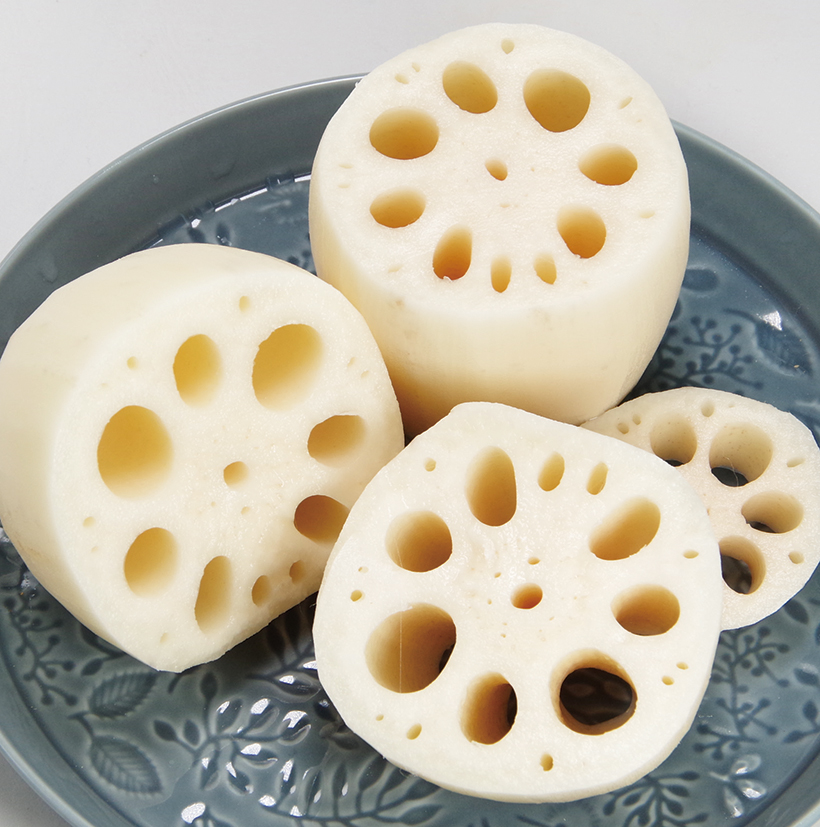

山芋は中国が原産で、栽培歴は三○○○年以上と古い。日本でも一○○○年以上の歴史を持つ。市場に出回っているものは円筒形のナガ芋、球状のヤマト芋、偏平で扇状のイチョウ芋の三種類である。中国では山薬と呼び、貴重視している。

早生長根のものは北海道や東北地方に多く、関西では中・晩生で短根のイチョウ芋やツクネ芋が主な品種。兵庫産の丹波芋は丸くてジャガ芋のような形をしており、三重の伊勢芋も同様に丸くて、凹凸がみられる。

山芋の特性は粘性のあることで、この成分はタンパク質に多糖類のマンナンが結合したものである。煮物・酢の物のほか、すりおろしてとろろ汁にする。

古来山芋は薬食視され、平安時代の医術書の医心方にも、「山の芋を食べると気力も増し、五臓を充実させる」とある。「長く食べ続けると耳や目がさとくなり、身体も軽やかになって、飢えに対する抵抗力もつき、寿命をのばす」として長命食品とみている。

芋をおろし金ですると、ネバネバの状態となる。通称トロロと呼ぶが、山芋の名産地、奥州の野老山(とろろやま)の地名がいつしか代表名と変わったもの。このトロロは日本人の好物の一つとなり、「東海道中膝栗毛」にも静岡県の丸子口に、老舗の名が登場する。

ねばねばの食品は、ナメコなどのキノコ類、ジュン菜、オクラ、里芋、昆布などの粘質物にもみられる。この成分は胃壁を守ったり、タンパク質を体内で無駄なく吸収するのを助けたり、毒性物質の排せつを促すなど、他の食品にはみられない効用を持っている。

山芋にはでんぷん分解酵素のアミラーゼが、大根以上に含まれており、消化吸収を助ける作用もみられる。「トロロを食べると精がつく」といわれるのも、この強い消化力によるもので、栄養素の吸収が向上するからである。

トロロを攪拌してゆくと、気泡を含んでふくらんでゆく。この特性を利用してはんぺんの原料などにも使われる。また鹿児島の銘菓「かるかん」は山芋を巧みに使いこなした菓子といえよう。

麦飯にトロロをかけた麦とろは専門店もみられるほどで消化吸収がよい。その他高級手打ちそばのつなぎにも利用されている。

中国では健脾・補肺・固腎・益精・治脾虚泄瀉・久痢・咳嗽・消渇などに効果が高いとしている。中国に行くと地下の塊根の皮をきれいにむいて乾し、各地で販売しているが、価格も安く、大衆漢方薬ともいえよう。

服用法として乾燥した根を煎じるか、粉末にして飲むかである。一般的には健胃強壮剤として愛飲し、生のまま食べると下痢止めやせきを治すとしている。凍瘡や火傷にもよく効き、すりおろして塗っている。食用としてあめがけして点心や炒菜に。

そして何よりも強精長寿薬と信じて愛用しているのである。