日本初開催「世界もやし・スプラウト大会」

全日本豆萌工業組合連合会(全萌連=東京都江戸川区、電話03・3878・2053)は4月16~19日、東京と栃木を会場に、「07年世界もやし・スプラウト大会」を開催した。モヤシ・スプラウト生産者が組織する国際スプラウト生産者協会(ISGA)の17回目の年次大会で、18ヵ国から、187人が参加した。17日には東京のホテル・ニューオータニで、モヤシの機能性や健康、食育へのかかわりを示す講演会を開催、18日には栃木県にある成田食品と富士食品工業の工場を視察した。

開会式で、ボブ・サンダーソンISGA会長は「年次大会を日本で開催できたことをうれしく思っている。これを機に健康面・安全面などスプラウトの新たな価値提供へとつなげていきたい」とあいさつした。

基調講演で服部栄養専門学校の服部幸應校長は、「モヤシ・スプラウトのように人間も、“芽生え”の時期が大事。8歳までに食のしつけを行い、選食能力を養うこと。“もったいない”と思う心、グローバルな視点で無駄を出さない意識を持たせることも大切だ」と食育のポイントを挙げ、「モヤシは調理しやすく、機能性にも優れ、自宅で育てることもでき、さまざまな意味で食育の具体的な良き教材となる」と語った。

また東京農業大学の小泉武夫教授は「芽を出すとき、植物には神秘的なパワーが集結する」として、酵素や食物繊維などモヤシの保健的な機能を挙げ、かむことによる脳や全身への有用性についても解説した。「モヤシは、人類の健康・幸せにとってまだまだ大きな可能性を秘めた素材。世界のモヤシ料理や品種などを広め、より多様な活用シーンを提案してほしい。さらに今後もう一歩踏み込んで、ミネラルなど機能性を強化したモヤシや、飲むモヤシ、目で楽しむモヤシなど、付加価値を高めたモヤシ開発に期待する」と述べた。

そのほか、韓国・慶北大学の黄永鉉教授が「大豆・大豆モヤシの機能性」について、また米国、メキシコ、オランダ、日本の企業代表が各国の生産現況や最新研究成果について報告した。

ISGAは米国・シアトルに本部を置く団体で北米、欧州、アジアなど14ヵ国で95社が加盟。年次大会は、モヤシ消費の多いアジアで初の開催となった。国内外の生産者同士が共通の認識を持ち、さらなる事業発展を目指す構え。

◆「萌え~」な野菜 モヤシ・スプラウト豆知識

モヤシの語源は「萌やす」「萌え出る」「若い芽がぐんぐん伸びる」という意味。英語の「スプラウト」(sprout)も「芽生え、始まり」の意味をもつ。

モヤシ・スプラウトは植物の新芽の総称で、発芽野菜とも呼ばれる。植物の種子を暗所で発芽させ、茎を白く長く伸ばすもので、おなじみの緑豆やブラックマッペ、大豆モヤシのほか、カイワレ大根やソバモヤシなども同じ仲間。

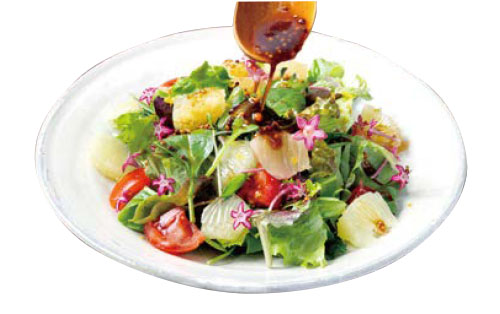

海外では、アルファルファ(ムラサキウマゴヤシ)やブロッコリー、ニンニク、玉ネギなどのスプラウトが人気。サンドイッチや肉料理にインパクトのある辛みを添えるために使われる。

成長の最後に光を当てるグリーニング・スプラウトも昨今流通量が増えている。日本でも、ブロッコリースプラウトが「機能性野菜」として注目されている。