7月7日。今日は乾しいたけの日

7月7日は日本産・原木乾しいたけをすすめる会が制定した乾しいたけの日。乾しいたけの旬がこの頃であることと、七夕の「星」と乾しいたけの日の「乾」の音が同じであることに由来する。

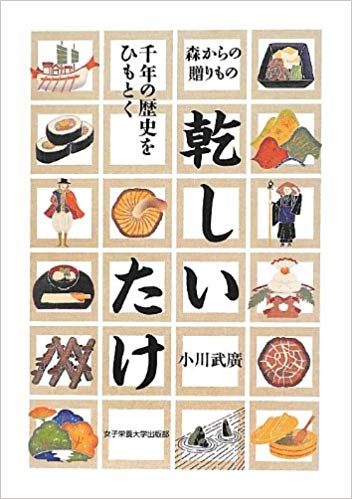

軽くて長持ち。交易品として優秀だった乾しいたけ

鎌倉幕府が自由貿易を容認したので、寿永から承久にいたる30年間は、日宋貿易が非常にさかんだったと伝えられる。

曹洞宗の開祖といわれる道元禅師が、貞応2(1223)年宋に留学して明州慶元府(今の浙江省寧波)に入港した時、阿育王山寺の典座をしている老僧が、道元の乗っている和船に、和椹(日本の椎茸)を求めて来たことが、道元の書いた『典座教訓』に載っている。

慶元府は日本の各種産物の輸入港で、入港する日本の船には椎茸が積まれていたことが知られていたわけだ。典座(テンゾ) というのは禅堂の炊事を司る僧のことである。当時の乾椎茸が天然のものか、人工栽培によるものかはわからない。おそらく前者ではなかったかと想像される。

人工栽培がはじまったのはいつ頃のことか、はっきりしない。 しかし、藩政時代の中期には、 伊豆で栽培されており、寛政年間(1789~1800)に入ると津藩、 米沢藩、白河藩、水戸藩などで 栽培を試みたという資料がある。当時の栽培法は、原木に鉈で傷をつけて、空気中を飛んでくる雌雄の胞子を付着させ、菌糸になって接合繁殖させるという一種の風媒方式である。もちろん、経験からあみだしたもので、植物学的な原理を承知していたわけではない。天然椎茸の発生している気候条件のよいところでは成功し、そうでないところはものにならなかった。領藩体制の確立にともなって、諸藩が領内の特産育成に力を注 いだので、栽培法も大いに進んだものと思われる。末期には 岡藩(豊後竹田)、佐伯、人吉、 薩摩藩などが藩営で栽培し、成績をあげている。

その地方で生産された乾椎茸は長崎に送られて海外との交易品になり、あるいは瀬戸内海を上がって、全国的な商品流通の中心として繁栄している大阪に集中した。

(日本食糧新聞社『食品産業事典 第九版』(引用箇所の著者:井口勝啓 ))