ニューエース登場=天塩、塩の革命「水塩」素材に塩分を早く浸透する液体の塩発売

塩が水であって何の不思議もない。より正確にいえば、塩が水に溶けていて‐というべきだが、あまりにも長い間固形物としての塩に慣れ親しんできただけに液体の塩が世に出ることなどは全く考えも及ぼなかった。ところがお目見えした。「天塩・水塩」がそれで、開発したのは㈱天塩(東京都新宿区、03・3371・1521)である。

《体にいい微量成分》 海に囲まれたわれわれ日本人の塩イメージは、海水の水分を蒸発させて結晶化したものということだろう。もっとも、その方がさまざまな微量成分を含んでいて味もまろやかであり、身体にもいいといわれているが、実際は旧専売公社(現日本たばこ産業㈱)が世界初といわれているイオン交換膜法で生産した塩化ナトリウム九九%以上の精製塩が大半である。

国内から塩田塩が姿を消したのは一九七一年(昭和46年)のことだが、これに疑問をもつ人たちが“自然塩”の復活を求めて署名活動などを行った結果、七三年(同48年)になって専売公社(当時)以外の自由販売塩(「特殊用塩」)が認められるようになり、輸入塩とはいえ、イオン交換膜法によらず、塩本来の成分を残した塩が販売されるようになった。

《着実に市場拡大へ》 七三年7月にスタートした㈱天塩は当初㈱自然塩普及協会の名で、輸入天日塩に中国産ニガリを加えた「赤穂の天塩」を発売した。以来、二〇年目を迎えて“自然塩”は家庭用を中心に定着、「天塩」はトップブランドとして市場拡大に貢献してきた。その同社が塩のイメージをガラリと変える新商品として発売したのが「天塩・水塩」である。

「ナンダ、塩(しお)水じゃないか」というなかれ。コロンブスの卵のたとえもある。塩は溶けてこそ、その役割を発揮する。しかし、その加減はなかなかむずかしい。塩梅よくいかず、「塩少々」「ひとつまみ」などとアイマイである。素材の味を引立てるのも塩加減だが、ダメにするのも塩加減である。とかく扱いにくい塩を使い勝手よく、上手にコントロールできるようにと考えて開発されたのが「水塩」である。

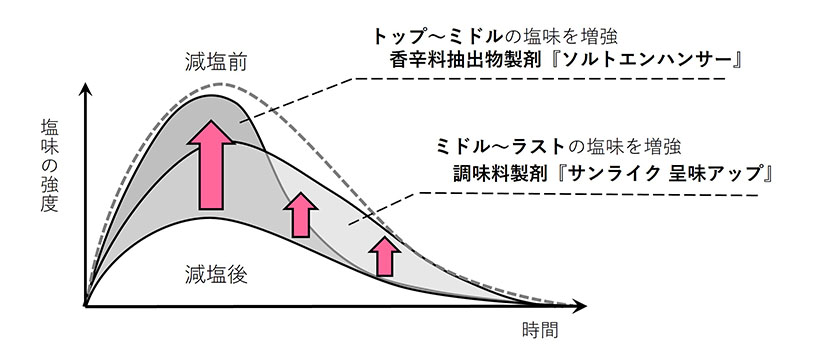

《計量もできる容器》 これは活性化したアルカリイオン水を「天塩」で飽和状態まで溶かしたもので、タネを明かせば簡単だが、水をアルカリイオン化することによって水の分子の塊であるクラスターを細かくし、塩分を瞬時に満遍なく浸透させることができるから、効きめがよく、早い。しかも、塩分量は三分の一なので、ソフトな味わいがあり、減塩にもつながるというものである。また、計量しやすいように容器にも工夫がこらされており、軽く傾けると約三㏄(塩分量一㌘、普通塩ひとつまみは〇・七~一㌘)が出て、止まるようになっている。

食品にも利便性が要求されているが、簡便性ばかりが目立つのも最近の傾向。そんななかで生命維持に欠くことのできない塩の利便性を追求した「水塩」は注目商材である。

四五〇㍉㍑入り(塩一五〇㌘含有)ポリボトルが五×四で一ケース。標準小卸三五五円、同小売四八〇円。