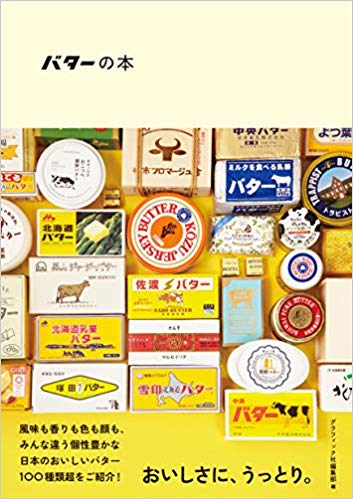

8月21日。今日はおいしいバターの日

8月21日は株式会社富澤商店が制定したおいしいバターの日。1877年(明治10年)8月21日に第1回内国勧業博覧会が開幕し、バターを作るための「犬力機」が出品されてバターを多くの人が知るきっかけとなったことに由来する。

なかなか需要がなかった黎明期の国産バター

民間でのバターづくりは、明治初期に乳牛飼養が始まると同時に余乳処分が簡単にできることから、いちはやくとりあげられた。しかし練乳にくらべ貯蔵性が劣り、親しみやすい甘味にも欠け、育児や病人食としての利用も進んでいなかったので、 生産はなかなか伸びなかった。

一方、外国バターは、すでに 当時としては相当量が輸入され、在留外国人や一部モダン階級に消費された。これが国内生産を刺激し、1885(明治18)年東京飯田町北辰社の前田喜代松、89 年群馬県神津牧場の神津邦太郎、91年札幌の宇都宮仙太郎、1901 年岩手県の小岩井牧場、03年北海道トラピスト農場などのように牛乳搾取業や個人牧場でつくられるようになった。

しかし、一般の需要は少なく、 冷蔵貯蔵を必要とし、また脱脂乳が残るので、この有効な処分法がなかったことから企業化が困難であった。そのため1903(明治36)年の札幌酪農園練乳所、17年の極東練乳(のちの明治乳業)、18年の日本製乳(のちの森永製菓)のように、練乳事業者が付帯的にバター製造を行っていたにすぎなかった。

しかし、日清・日露戦争の後、 ようやく大量生産されるようになった。1899年以降の輸入バターの量はほぼ一定で、国内需要の増加分を国産バターが補い、品質も非常に進歩した。しかし 輸入バターの比率は2/3以上であり、国産バターは常に圧迫を受けていたが、1915年に輸入関税が練乳とともに引き上げられると、国産品がリードするようになった。第一次世界大戦中および直後は、好景気による国内需要の増加、輸入バターの減少で、生産量は17年までの10年間で5倍以上に増え、消費量も年間100万斤(600t)を超えた。

(日本食糧新聞社『食品産業事典 第九版』(引用箇所の著者:林 弘通 ))