業界TOPICS:加速するSDGs最前線 外食チェーンのサステナ推進

●根幹には「ホスピタリティー」

大手外食企業の多くはサステナビリティ推進に意欲的だ。サステナビリティの意識は企業価値に直結し、従業員の満足度向上の点でも、サステナ意識を持たない企業は長期的な成長が見込めず今後淘汰されていく、という意識が外食企業の間でも着実に広がっている。元来、外食企業は、食を提供することで「お客さまに喜んでもらいたい」という“ホスピタリティー”が根幹にある。それゆえ、自社が向き合うべき課題としてサステナ視点での考え方はなじみやすい。

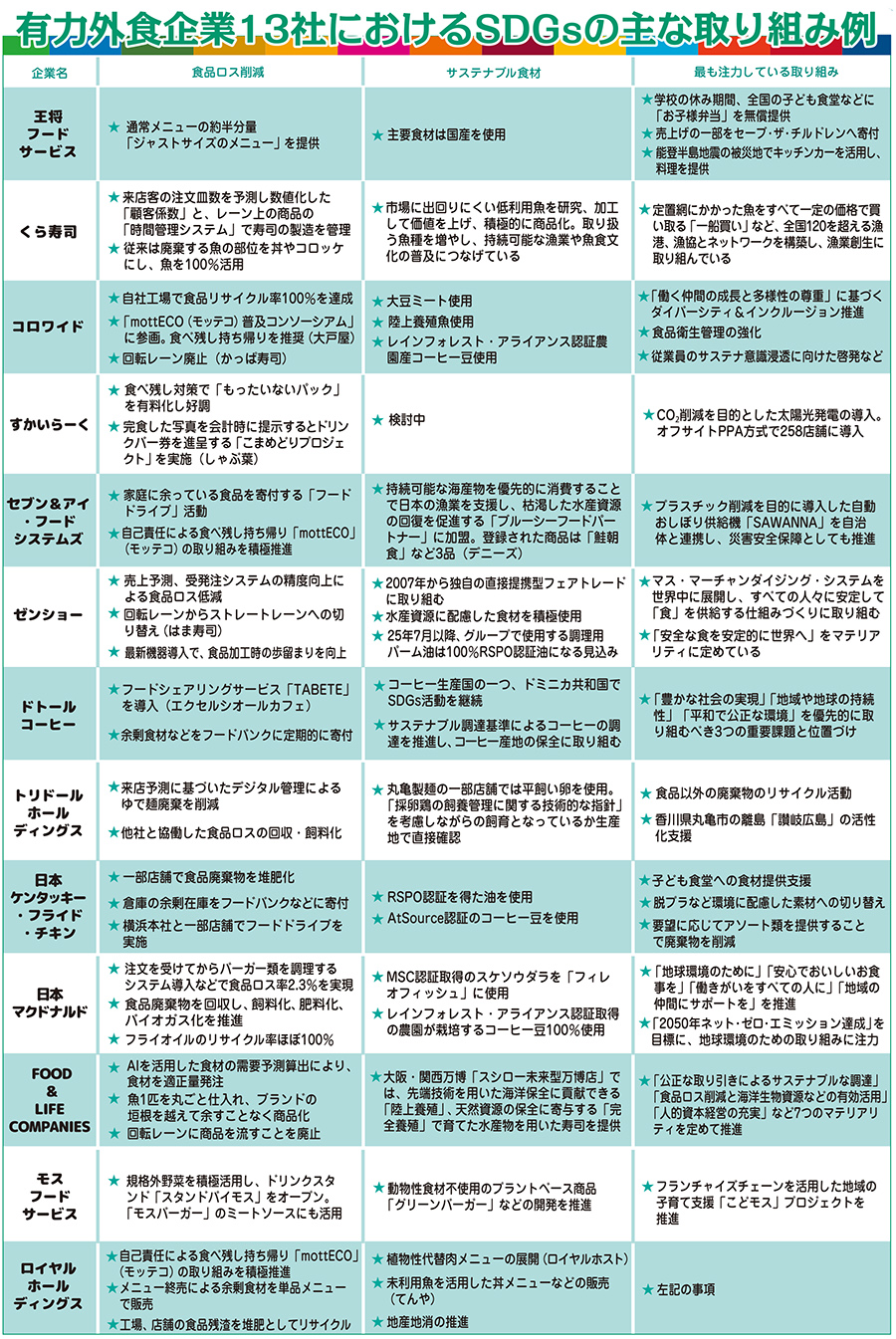

今回実施したアンケート調査結果を見ると「食品ロス削減」については左表の全社ともに何らかの形で取り組んでいる。特に近年、AIの急速な進化で、来店客の注文数を予測し、ロスのない食材発注を行うシステムを取り入れる例が一般化しつつある。

「サステナブル食材=環境、社会に配慮した持続可能な食材」の取り組みは、「資源、自然環境の保全」「生産地におけるフェアトレード」「プラントベース食材の活用」の視点で展開する例が主流だ。そうした食材はメニューの差別化にもつながり、企業姿勢を表す一つのメッセージにもなっているようだ。

脱プラスチックなど「二酸化炭素削減」の施策では、左表に登場する外食企業のすべてが、バイオマスビニール袋や紙製ストロー、リサイクル容器、木製カトラリーなど環境配慮型の素材へと切り替えている。

また、子ども食堂に食材を提供するなどの「子育て支援」、地産地消や地域活性化を後押しする「地域支援」の事例も目立つ。地域密着型の個店などでは“サステナブル”のキーワードが生まれる以前から、子育て支援、地域支援に取り組む例は数多く見られ、この潮流は今後、中小外食店にますます拡大しそうだ。

●ファーストステップは「職場環境の改善」から

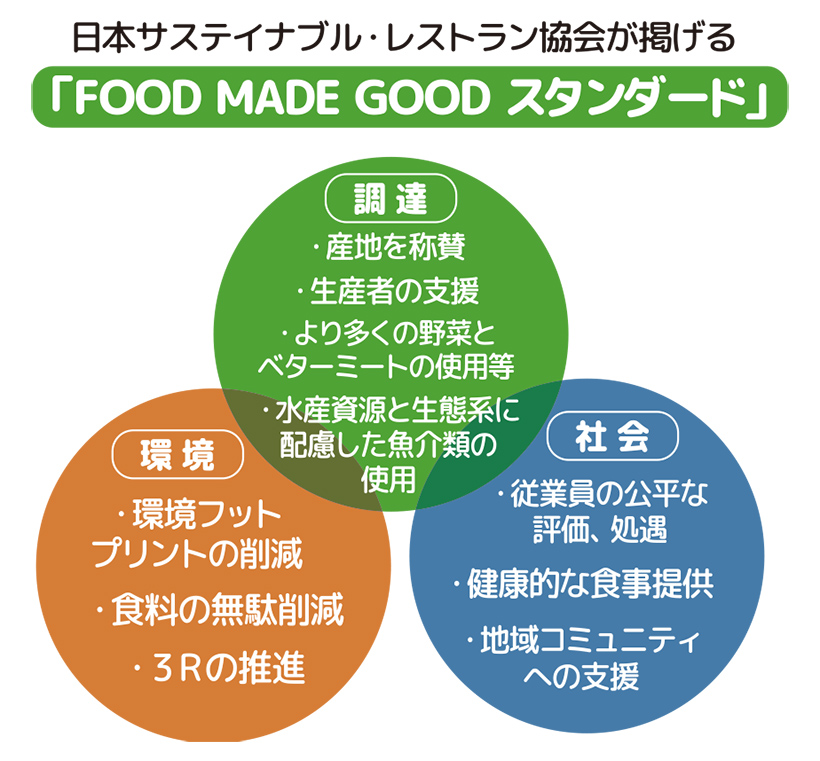

中小外食企業や個店でも、緩やかではあるがサステナブル運営を目指す飲食店は増えている。2018年設立の一般社団法人日本サステイナブル・レストラン協会では、世界72ヵ国で使われている「FOOD MADE GOOD」の基準を指針に、飲食店のサステナビリティを推進するサポートを行っている。日本の飲食店におけるサステナビリティの現状について、同協会の下田屋毅代表理事は、「サステナビリティに取り組みたいが、何からスタートすればいいかわからないという店が多い。『サステナに取り組む店』という視点で店選びをする消費行動も、日本ではまだ一般的ではない」と指摘。「例えば食材も価格と味のコストバランスだけを意識するのではなく、これからは環境面における配慮など“本当の価値”を追求する考え方を、飲食店も消費者も共有する必要がある」と、下田屋代表理事はいう。

サステナビリティの取り組み事例としては「生産者とつながり、サステナブル視点での良い食材を仕入れることから始める店が多い印象」(下田屋代表理事)。熱意のある生産者の作物は質の点でも信頼が置け、店にとってのメリットもあるため、積極的に取り組みやすいといえる

また、サステナビリティ推進というと、“食品ロス削減”“環境に配慮した食材”“脱プラ”といったキーワードに目が向きがちだが「最初のステップとして最も取り組みやすい」と下田屋代表理事が提案するのは、「職場環境の改善」だ。「従業員を大事にすることがじつは最も重要。従業員がただ指示通りに強制的に動くだけという“働かされている”感がある職場では働くことに疑問が生じてしまい、サステナブル運営は難しい。働く環境が良好であれば、自発的に取り組む意識につながる」と、下田屋代表理事は語っている。