寒天特集2026

2026.01.28冬季製造の最終盤を迎えた寒天業界では、寒暖差の大きい不安定な天候と原料コスト高に直面している。原藻は輸入依存が高く、円安再燃が価格を押し上げる。主要原料だった韓国産は生育不良や労働力不足で事実上消滅し、モロッコ産への依存が一段と強まる中、供給リスクへ…続きを読む

夏の需要期を迎えている寒天は、先進的な粉末寒天や伝統製法の角・細寒天など多様だが、原料の海藻供給は深刻な状況だ。特に韓国産テングサは壊滅的で、2025年1~5月の輸入量は前年比79.3%減の18t、価格も同率で上昇し「 […]

詳細 >

寒天のトップメーカー、伊那食品工業。研究開発型企業として、寒天の可能性を広げている。業務用・家庭用で展開する多彩な製品は、多様化するニーズをとらえて堅調な売れ行きだ。ただ、現状に踏みとどまらず「従来とは違った形で、さらに寒天の価値を提案していく」(塚…続きを読む

寒天のトップメーカー、伊那食品工業。研究開発型企業として、寒天の可能性を広げている。業務用・家庭用で展開する多彩な製品は、多様化するニーズをとらえて堅調な売れ行きだ。ただ、現状に踏みとどまらず「従来とは違った形で、さらに寒天の価値を提案していく」(塚…続きを読む

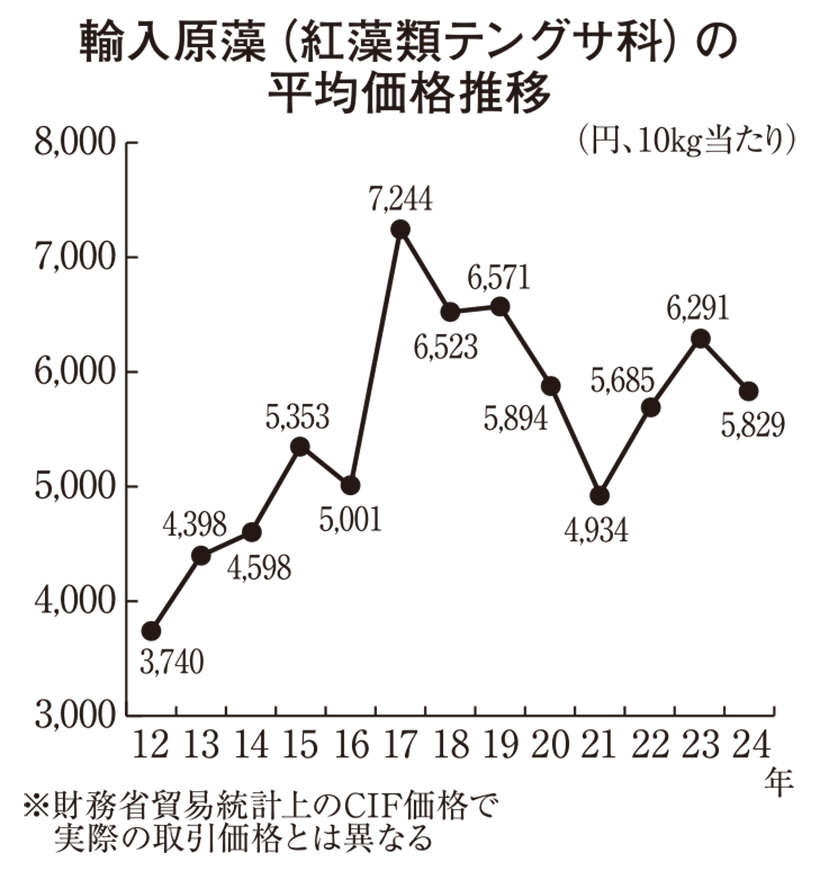

財務省貿易統計によると、寒天用原藻(紅藻類テングサ科)の24年輸入量は1531tで、23年を5.6%上回った。海藻を下処理した原藻は長期間の保存が可能なため、輸入量と消化量(製品の製造量)、需要増減の相関性は低いが、価格がやや落ち着いたことで取引が進…続きを読む

財務省貿易統計によると、寒天用原藻(紅藻類テングサ科)の24年輸入量は1531tで、23年を5.6%上回った。海藻を下処理した原藻は長期間の保存が可能なため、輸入量と消化量(製品の製造量)、需要増減の相関性は低いが、価格がやや落ち着いたことで取引が進…続きを読む

◇一問一答 2024年1~12月までのテングサの入札状況など概況について、森田商店の森田尚宏社長に話を聞いた。(西川昌彦) --2024年の入札状況は。 森田 2024年の国内テングサ入札会は、3月14日の静岡県第1回入札会から始まり、11月2…続きを読む

◇一問一答 2024年1~12月までのテングサの入札状況など概況について、森田商店の森田尚宏社長に話を聞いた。(西川昌彦) --2024年の入札状況は。 森田 2024年の国内テングサ入札会は、3月14日の静岡県第1回入札会から始まり、11月2…続きを読む

●創業100周年記念で講演など開催 岐阜県寒天水産工業組合は5月23日、同県恵那市山岡町の山岡農村環境改善センターで第70回岐阜県寒天展示品評会を開催した。 今年度は、優秀賞の農林水産大臣賞に、三浦仁憲氏(丸三寒天)が選ばれた。その他の受賞者は優…続きを読む

●創業100周年記念で講演など開催 岐阜県寒天水産工業組合は5月23日、同県恵那市山岡町の山岡農村環境改善センターで第70回岐阜県寒天展示品評会を開催した。 今年度は、優秀賞の農林水産大臣賞に、三浦仁憲氏(丸三寒天)が選ばれた。その他の受賞者は優…続きを読む

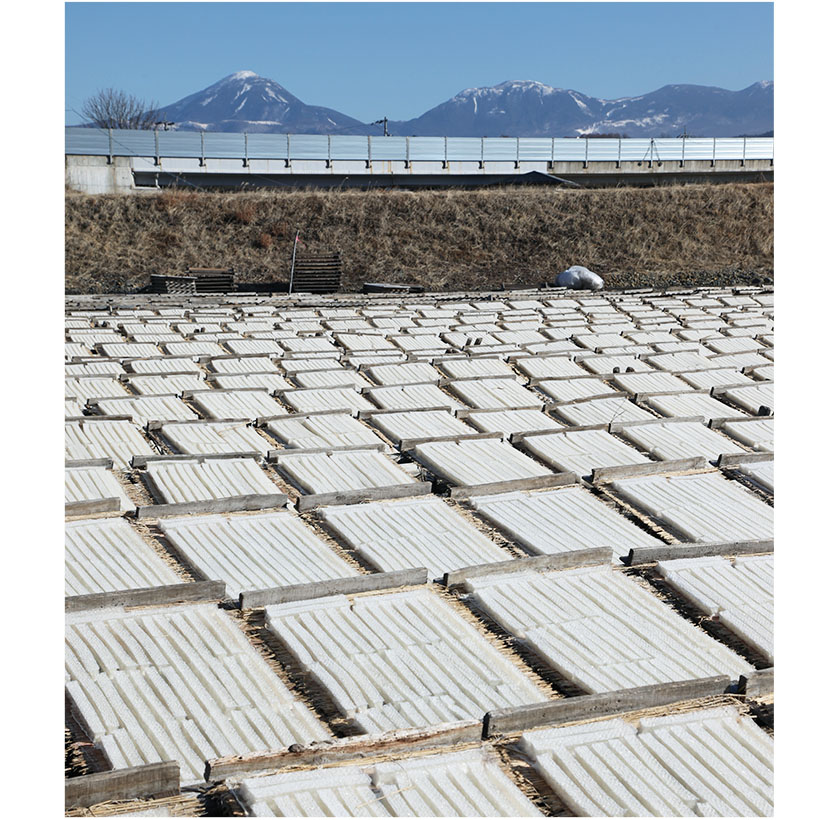

およそ200年の歴史を持つ、長野県茅野市を中心とした諏訪地域の角寒天産業。その製造業者でつくる長野県寒天水産加工業協同組合のトップに就任したマルゴ商店の3代目、五味章充組合長(48歳)に、課題と抱負を聞いた。 ●「寒天の里」次世代へ 「寒天の里」…続きを読む

およそ200年の歴史を持つ、長野県茅野市を中心とした諏訪地域の角寒天産業。その製造業者でつくる長野県寒天水産加工業協同組合のトップに就任したマルゴ商店の3代目、五味章充組合長(48歳)に、課題と抱負を聞いた。 ●「寒天の里」次世代へ 「寒天の里」…続きを読む

角寒天、細寒天といった形状タイプの製品に欠かせない、韓国産テングサ。国産天草が生育不良や海人の減少で枯渇、高騰する中、生育環境の類似性などから同等の性質を持つ代わりの草として需要基盤を築いてきた。13年には輸入量がモロッコ産を上回りトップになるなど隆…続きを読む

角寒天、細寒天といった形状タイプの製品に欠かせない、韓国産テングサ。国産天草が生育不良や海人の減少で枯渇、高騰する中、生育環境の類似性などから同等の性質を持つ代わりの草として需要基盤を築いてきた。13年には輸入量がモロッコ産を上回りトップになるなど隆…続きを読む

夏の需要期を迎えている寒天。最新の工場設備で製造する粉末寒天、400年近く続く冬の寒気を生かした製法で手掛ける角(棒)寒天、細(糸)寒天と、先進性と伝統を併せ持つ食品だ。その足元を支える原料事情が、大きく揺らいでいる。 寒天はテングサやオゴノリとい…続きを読む

夏の需要期を迎えている寒天。最新の工場設備で製造する粉末寒天、400年近く続く冬の寒気を生かした製法で手掛ける角(棒)寒天、細(糸)寒天と、先進性と伝統を併せ持つ食品だ。その足元を支える原料事情が、大きく揺らいでいる。 寒天はテングサやオゴノリとい…続きを読む