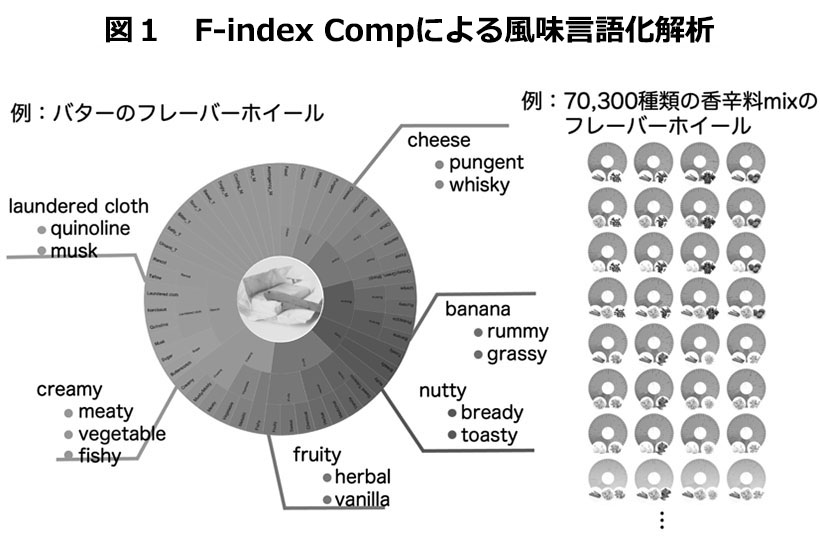

◆「おいしさのAI解析技術」 静岡県立大学食品栄養科学部食品化学研究室・伊藤圭祐准教授 フレーバーホイールは、食品・素材のおいしさを言語表現(風味キャラクター)として体系的に整理した風味解析ツールである。他者間で風味認識を共有できることから、さまざ…続きを読む

◆「おいしさのAI解析技術」 静岡県立大学食品栄養科学部食品化学研究室・伊藤圭祐准教授 フレーバーホイールは、食品・素材のおいしさを言語表現(風味キャラクター)として体系的に整理した風味解析ツールである。他者間で風味認識を共有できることから、さまざ…続きを読む

日本食糧新聞社主催の食品ニューテクノロジー研究会は8月19日に東京・入船の食情報館で定例セミナーを開催。「多角的なアプローチによる食品のおいしさの科学的評価」をテーマに、工学院大学先進工学部応用化学科・飯島陽子教授が座長を務め、Webライブ配信を含め…続きを読む

●座長に阿部啓子氏 日本食糧新聞社主催の食品ニューテクノロジー研究会は、座長に東京大学名誉教授/東京農業大学客員教授阿部啓子氏を迎えて、10月8日に東京・入船「食情報館」で講演会を開催する。 約40年前、「機能性食品科学」が誕生し、近年、次世代機…続きを読む

日本食糧新聞社主催の食品ニューテクノロジー研究会は、7月8日に東京・入船の食情報館で定例セミナーを開催。「PBF創製に向けた新規大豆(種子)タンパク質素材の研究と開発」をテーマに、日本醤油技術センター学術顧問の春見隆文氏が座長を務め、Webライブ配信…続きを読む

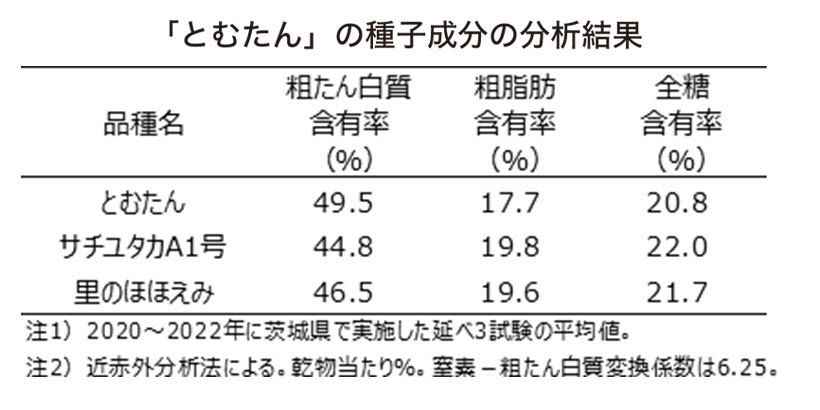

●「高タンパク質および成分に特徴がある大豆の育種開発の現状と可能性」 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究部門畑作物先端育種研究領域 畑作物先端育種グループ・平田香里主任研究員 私が所属するグループでは、大豆の品種開発とそれに関わる研究に取り組…続きを読む

●「高タンパク質および成分に特徴がある大豆の育種開発の現状と可能性」 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究部門畑作物先端育種研究領域 畑作物先端育種グループ・平田香里主任研究員 私が所属するグループでは、大豆の品種開発とそれに関わる研究に取り組…続きを読む

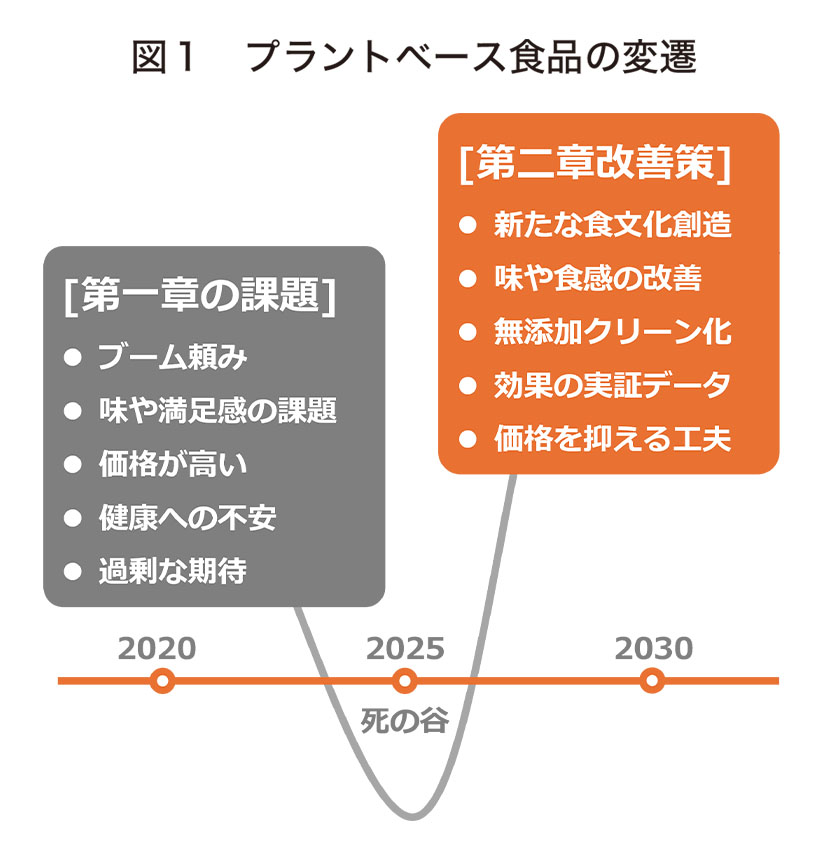

●「発芽環境制御による新規大豆(植物種子)タンパク質素材の開発の未来」 SprouTx・落合孝次CEO(熊本大学薬学部先端薬学教授) 「未来の食」として注目を集めたプラントベース食品は、いま大きな転換期を迎えている。2019年の米ビヨンドミート社に…続きを読む

●「発芽環境制御による新規大豆(植物種子)タンパク質素材の開発の未来」 SprouTx・落合孝次CEO(熊本大学薬学部先端薬学教授) 「未来の食」として注目を集めたプラントベース食品は、いま大きな転換期を迎えている。2019年の米ビヨンドミート社に…続きを読む

日本食糧新聞社主催の食品ニューテクノロジー研究会は、座長に雪印メグミルク執行役員研究開発・品質保証担当の近藤浩氏を迎え、9月30日に東京・入船「食情報館」で講演会を開催する。 世界的な人口増加や経済発展に対し、従来の食料生産システムではタンパク質の…続きを読む

日本食糧新聞社主催の食品ニューテクノロジー研究会は、座長に工学院大学先進工学部応用化学科教授・飯島陽子氏を迎え、8月19日に東京・入船「食情報館」で講演会を開催する。 食品のおいしさの解明は、多くの食品に関わる研究者が目指すものである。しかし、食品…続きを読む

◇トピックス 浅漬け・野菜加工食品の製造販売を行うアキモは、漬物業界の中でも率先してDXに取り組んでいる。6月3日、日本食糧新聞社主催の「食品ニューテクノロジー研究会」が年に1度実施している見学会セミナーで、同社の本社工場(栃木県宇都宮市)とカルビ…続きを読む

◇トピックス 浅漬け・野菜加工食品の製造販売を行うアキモは、漬物業界の中でも率先してDXに取り組んでいる。6月3日、日本食糧新聞社主催の「食品ニューテクノロジー研究会」が年に1度実施している見学会セミナーで、同社の本社工場(栃木県宇都宮市)とカルビ…続きを読む

◇食品ニューテクノロジー研究会座長 農林水産技術会議元事務局長 岩元睦夫氏 清原工業団地内にはカルビーの新宇都宮工場があり、1995年以来ポテトチップスをはじめ、ポテト系スナックの専門工場として稼働している。そもそも新工場は、首都圏での展開を図るた…続きを読む

◇食品ニューテクノロジー研究会座長 農林水産技術会議元事務局長 岩元睦夫氏 清原工業団地内にはカルビーの新宇都宮工場があり、1995年以来ポテトチップスをはじめ、ポテト系スナックの専門工場として稼働している。そもそも新工場は、首都圏での展開を図るた…続きを読む