商品の安全性にこだわり、健康食品や衛生雑貨を開発する医食同源ドットコム。サプリメントにはじまり、コロナ禍にはマスクをはじめとした衛生雑貨に注力。現在は、サプリメントよりも“ 食事”に近い領域として、素材の味を生かした野菜スナックや即席麺などの開発にも…続きを読む

商品の安全性にこだわり、健康食品や衛生雑貨を開発する医食同源ドットコム。サプリメントにはじまり、コロナ禍にはマスクをはじめとした衛生雑貨に注力。現在は、サプリメントよりも“ 食事”に近い領域として、素材の味を生かした野菜スナックや即席麺などの開発にも…続きを読む

<2026年2月号(514号)目次> 2026年1月30日発行 新製品カレンダー 「第44回食品ヒット大賞」特集 今月の新製品動向「ヒット大賞該当なし、ロングセラーブランドの抗戦」「直球な商品名でシーン訴求」 今月の注目商品(バイヤーや消費者の…続きを読む

<2026年2月号(514号)目次> 2026年1月30日発行 新製品カレンダー 「第44回食品ヒット大賞」特集 今月の新製品動向「ヒット大賞該当なし、ロングセラーブランドの抗戦」「直球な商品名でシーン訴求」 今月の注目商品(バイヤーや消費者の…続きを読む

原料高騰や物流問題、食品供給の不安が続く中、東北の食品業界は連携を強めながら2026年を迎えた。仙台で開かれた東北食品業界新年交礼会には、小売・卸・メーカー関係者が300人以上集結。福島の銘酒「三春駒」での鏡開きは、製 […]

詳細 >

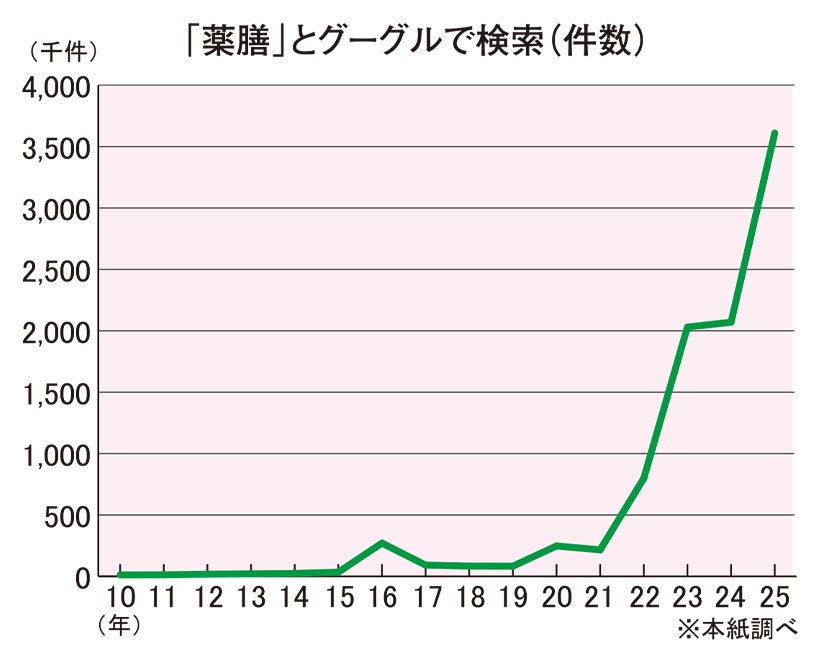

◇外食などメニュー展開も活発化 薬膳が空前のブームを迎えている。昨春に薬膳をテーマにしたTVドラマが放送されたことが起爆剤となって、薬膳関連書籍が続々と刊行。また、外食を中心に薬膳メニューを扱った店舗開業が相次ぐとともに、大手飲料メーカーも薬膳ブラ…続きを読む

◇外食などメニュー展開も活発化 薬膳が空前のブームを迎えている。昨春に薬膳をテーマにしたTVドラマが放送されたことが起爆剤となって、薬膳関連書籍が続々と刊行。また、外食を中心に薬膳メニューを扱った店舗開業が相次ぐとともに、大手飲料メーカーも薬膳ブラ…続きを読む

日本食糧新聞社主催の食品経営者フォーラム1月例会が24日、ホテルニューオータニ東京で開かれ、「激動する世界情勢と企業経営」をテーマに、キッコーマン取締役名誉会長取締役会議長・茂木友三郎氏が講演した。 現在の世界情勢が食品産業に与える影響や生産性向上…続きを読む

日本食糧新聞社主催の食品経営者フォーラム1月例会が24日、ホテルニューオータニ東京で開かれ、「激動する世界情勢と企業経営」をテーマに、キッコーマン取締役名誉会長取締役会議長・茂木友三郎氏が講演した。 現在の世界情勢が食品産業に与える影響や生産性向上…続きを読む

日本食糧新聞社は2月25日、本社「食情報館」で食品製造業におけるDXと省力化投資補助金利用促進をテーマにした「属人化から脱却!省力化のための食品製造DXセミナー」を開催する。講師は農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課原材料調達・品質管理改善…続きを読む

日本食糧新聞社は2月25日、本社「食情報館」で食品製造業におけるDXと省力化投資補助金利用促進をテーマにした「属人化から脱却!省力化のための食品製造DXセミナー」を開催する。講師は農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課原材料調達・品質管理改善…続きを読む

◇新年の幕開け 小売7社など集う 「ヨイショ、ヨイショ、ヨイショ」。威勢の良い掛け声とともに、木槌が振り下ろされると会場から大きな拍手が沸き起こった。福島県の銘酒「三春駒(みはるこま)」の文字が入った法被をまとった食品業界関係者が鏡開きを行い、20…続きを読む

◇新年の幕開け 小売7社など集う 「ヨイショ、ヨイショ、ヨイショ」。威勢の良い掛け声とともに、木槌が振り下ろされると会場から大きな拍手が沸き起こった。福島県の銘酒「三春駒(みはるこま)」の文字が入った法被をまとった食品業界関係者が鏡開きを行い、20…続きを読む

26年は地震や政局不安が影を落とす一方、関西ではポスト万博の真価が試される年となる。訪日客需要を一過性で終わらせず、高付加価値がある観光へ転換できるかが焦点だ。十日戎のにぎわいや、躍動と勢いを象徴する丙午(ひのえうま) […]

詳細 >

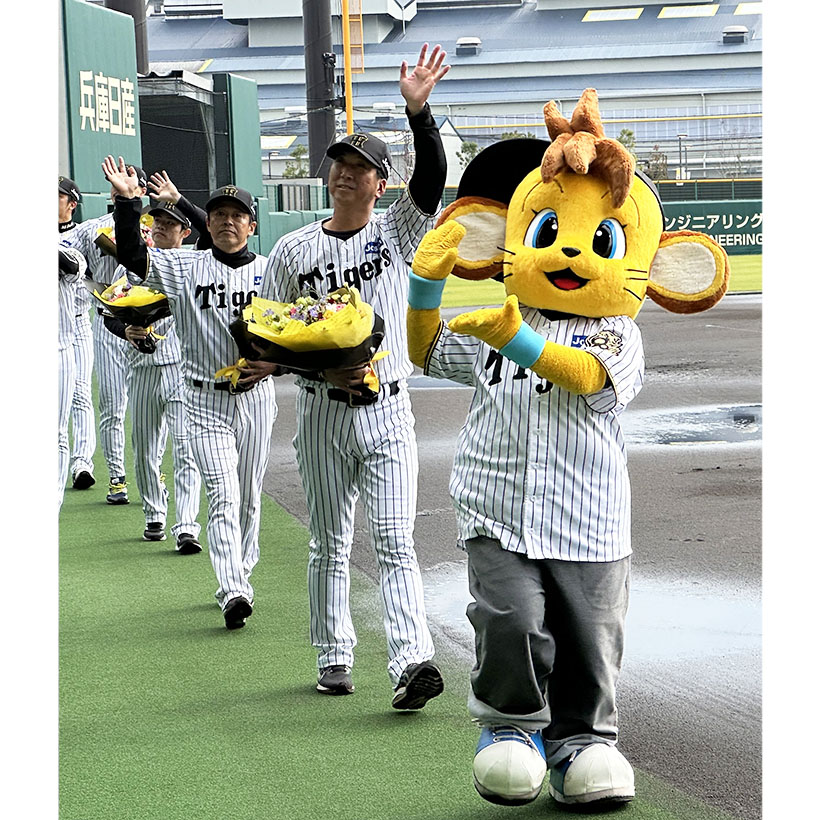

●25年は各所で優勝効果 2025年は藤川球児監督が就任した阪神タイガースが圧倒的な強さを見せつけ、2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を果たした。関西大学の宮本勝浩名誉教授は、その経済効果を全国で約1084億円、関西エリアでは約976億円と試算。05年…続きを読む

●25年は各所で優勝効果 2025年は藤川球児監督が就任した阪神タイガースが圧倒的な強さを見せつけ、2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を果たした。関西大学の宮本勝浩名誉教授は、その経済効果を全国で約1084億円、関西エリアでは約976億円と試算。05年…続きを読む

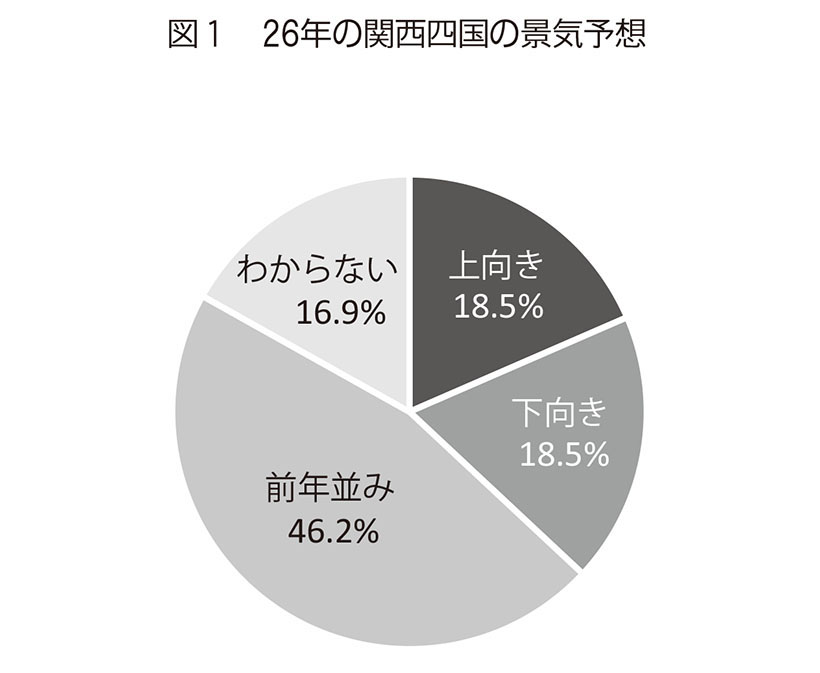

◇自社業績「上向き」予想多い 大阪・関西万博の裏年ということで、関西・四国地区に拠点を置く食品関連企業の多くが同エリアの26年の景気を「前年並み」と予想した。ただ、外国人観光客の増加などで経済自体は底堅く推移し、高市早苗政権の経済政策にも期待がかか…続きを読む

◇自社業績「上向き」予想多い 大阪・関西万博の裏年ということで、関西・四国地区に拠点を置く食品関連企業の多くが同エリアの26年の景気を「前年並み」と予想した。ただ、外国人観光客の増加などで経済自体は底堅く推移し、高市早苗政権の経済政策にも期待がかか…続きを読む