新春特集第1部

新春特集第1部:食品ロス削減 広がる取組み 食品界、連携の責務重く

2019年10月1日に「食品ロスの削減の推進に関する法律」(食品ロス削減推進法)が施行した。国民各層がそれぞれの立場で主体的に取り組み、社会全体として対応していくというものだ。農林水産省が19年4月に公表した16年度の事業系食品ロスは、前年から5万t減少し352万tと削減が進んだ一方、家庭系食品ロスは、前年から2万t増加し、289万tとなった。食品ロス削減推進法は、事業者だけでは限界のある食品ロス削減への取組みを大きく後押しすることが期待されるが、事業者として製配販がしっかりと連携していく食品界の責務を重くしたともいえる。15年9月の国連サミットで採択された持続可能な開発目標(SDGs)では、16~30年の15年間で世界全体の1人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させることとした。あと10年での達成を迫られている。(川崎博之、藤村顕太朗、山本仁、吉岡勇樹)

●食品メーカー 賞味期限、年月表示を推進 延長や安定・最適供給も

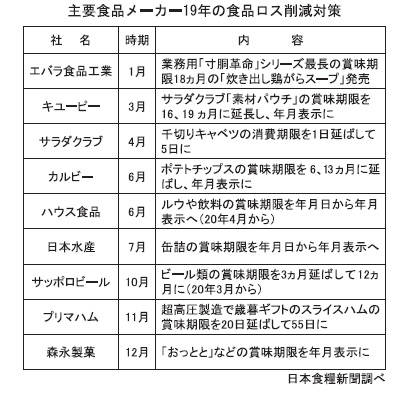

食べられる食品を大量廃棄してしまう食品ロスの削減に、食品メーカーは賞味期限の年月表示への変更、延長で応えている。食品ロスの半量は消費者から生じ、事業者別では製造業が2割以上と最大。ただし、廃棄率は1割以下と最低で残さ、廃棄物処理と再利用はすでに突き詰められている。技術向上を積み重ねて期限見直し、延長を実現。少子超高齢化に適量、少量提案も推し進め、安定・最適供給という責任を果たしている。

賞味期限表示は13年のPETボトルの水を皮切りにして年月日から年月へ切り替えられている。期限が3ヵ月を超える食品はもともと年月表示が可能だが、流通業と消費者の理解、納入期限の緩和に応じて順次変更。先行した清涼飲料では半数以上が切り替えられ、菓子も保存の利くチョコレートを中心に3割以上で年月表示できるめどが付いた。

清涼飲料とともに醤油も業界団体でガイドラインを設け、原則として年月表示を徹底する。調味料最大手の味の素社は18年7月、家庭用の全製品での年月表示化を完了。17年2月発売の「かに玉の素」にはじまってわずか1年半で全品へ反映した。経済産業省管轄の製・配・販連携協議会、農林水産省管轄の商習慣検討ワーキングチームにともに参画し、具現化を率先。ロス削減はもちろん、管理と配送コストの削減、物流負担の軽減といった最適解へ業界を導く。

賞味期限の延長には製造・包装の技術改良を重ね、即席麺が先行。14年から従来より1~2ヵ月延長した即席麺が発売されている。洗浄・乾燥技術の革新による期限延伸も見られ、冷凍食品、フローズンチルド物流も浸透。過剰に旬、鮮度を求めるよりエシカル(倫理的)消費を目指す国民意識の変化も期限延長と年月表示化を後押しする。

食品製造業による食品ロスは137万tで全量のうち2割以上と事業者では最大になる。特筆されるのは食品廃棄物の再生利用率で8割に迫り、外食などほかの業界を圧倒する。企業製造による廃棄物は量と質が安定して飼料、肥料への再利用が定着。再生利用の実施率も10年から95%で推移し、ほとんどの事業者が活用している。

廃棄抑制に最も貢献しているのが製造量の減少。人口減が始まり、小世帯が6割を超えて家庭内食の漸減と簡便な中食への消費シフトは明確だ。基礎調味料の代表格である醤油売場では従来サイズより半量以下となる、二重構造の密封・鮮度容器が定着。惣菜バックヤードで使われる調味料のダウンサイズも顕著で各チャネルで少量・適量の付加価値化、単価アップが進む。

課題は量販店などへの展開、流通後の返品問題。返品率は小売業から卸売業へ1%弱、卸売業から食品メーカーへ2%弱と僅少だが、全金額推計は565億円と高位安定。定番カット、特売残り、春秋の棚替えが要因だが、主に多種・大量陳列による消費喚起を前提にした売場の構造問題、需給の読み違いによるものだ。

●小売 商慣習緩和の動き サプライチェーンでも

小売各社の食品ロス削減の取組みは、商慣習3分の1ルールの2分の1ルールへの緩和、サプライチェーン全体での削減、コンビニエンスストア(CVS)のデイリー商品の販売鮮度の長期化の推進、催事商品の予約販売などだ。

食品界には製造業、卸売業、小売業の各業種間で取り決められている3分の1ルールと呼ばれる商慣習がある。食品の賞味期限までを3分割し、製造日から賞味期限の3分の1までを納品期限とし、残り3分の2までを販売期限とするものだ。その商慣習を2分の1に緩和する動きが小売各社で活発化した。総合小売では19年にセブン&アイ・ホールディングスのほか、食品スーパー(SM)もライフコーポレーションやヤオコーが緩和を決めている。

サプライチェーン全体で削減を目指す動きも出た。イオンは19年12月11日に世界の大手小売企業などが参画する食品ロス削減構想「10×20×30食品廃棄物削減イニシアティブ」を日本で始動すると発表した。国内の食品メーカーなど取引先21社と取り組み、30年までに主要サプライヤーの食品廃棄物の半減を目標にする。

CVSでは加盟店にとって負担となる食品廃棄ロスを低減するため、各チェーンとも商品開発や販売で工夫をこらす。セブンイレブンは味と品質を担保した上で、デイリー商品の販売鮮度の長期化を進めている。24時間以上の販売鮮度のあるデイリー商品のアイテム数は87年にはほぼなかったが、19年には約70%に達するという。すでに惣菜、サラダ、一部のチルド弁当で従来よりも1日、サンドイッチや寿司でも8時間伸ばした。売り方でも販売期限の迫ったおにぎりや弁当など中食商品の購入客に電子マネー「ナナコ」でボーナスポイント5%分を付与する実験を19年10月30日から12月31日まで四国と北海道の店舗で検証し、20年春から全国に拡大する。

ファミリーマートは土用の丑、クリスマスケーキ、おせち、恵方巻などの季節商品を完全予約制度に切り替えた。土用の丑の日は19年度実績で、廃棄金額は前年比で8割も減らし、加盟店利益は7割も増加した。商品のロングライフ化では19年5月からの消費期限の延長で対象商品の廃棄額は3割減、9月からの販売期限の見直しで対象品の廃棄額を1割削減した。さらに加盟店と本部の廃棄ロス負担割合も本部比率を高め、廃棄率改善に向けた加盟店支援制度も開始する。

ローソンは子育て支援など社会貢献と食品ロス削減を結び付けた独自のプログラム「Another Choice」を沖縄県と愛媛県で19年6~8月に実験。ほかにも5月からフライドフーズの一部商品で販売許容時間を2時間延ばした。

●中食・外食 受注生産切り替え 需要予測精度向上が鍵

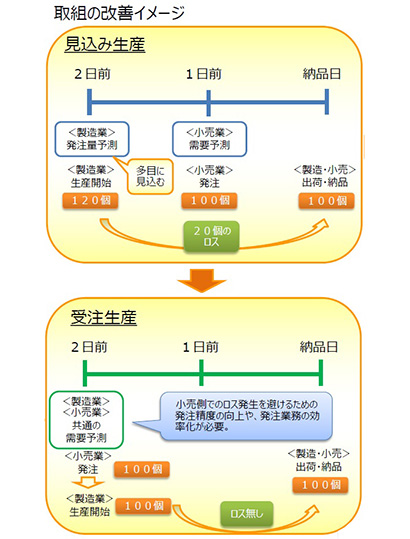

中食・外食で食品ロス削減に向けて取り組むべきポイントは、需要予測精度の向上。製造側から見ると、従来の見込み生産では発注量を多めに見積もっているため、実際の販売現場での需要を超えてロスとなっていた=図。

これを受注生産に切り替えることでロスを回避することが検討されているが、その際、発注リードタイムの確保が課題となる。また、発注精度の向上や発注業務の効率化も必要で、AI(人工知能)などの最新技術の活用が期待されている。

商慣習に挑む中食の取組みでは、兵庫県で食品スーパー(SM)を展開しているヤマダストアーが、恵方巻きの大量生産について「もうやめにしよう」とチラシ告知したことで、消費者の理解を得て、廃棄量の削減に成功した。チラシでは、海産資源を大切にする気持ちを述べた上で「今年は全店、昨年実績で作ります」「欠品の場合はご容赦くださいませ」と告知し、昨年実績より多く作るという商慣習をあえて破ったという例もある。

外食の取組みとしては、居酒屋「はげ坊主」(福岡県)が、今まで捨てていた魚の頭や野菜の葉などを活用した料理を考案。スタッフと試食・協議を重ねた上で提供するようにしており、具体的には魚の頭などを再調理する際、臭みを消すために薬味、ニンニクなどを使って工夫している。普段捨ててしまうような食材を再活用するにしても、顧客に喜んでもらえるような料理を提供しないと意味がない。食品ロス削減の観点だけでなく、料理人としてもチャレンジすることが大切だと再確認することができたという。

また、元気寿司(栃木県)では、回転レーン上の皿を敬遠する顧客が増えていることから回転レーンを廃止。代わりに、注文を受けた皿を直接客席に届ける3段重ねの高速レーンを導入した。これにより、鮮度の高い商品を提供するとともに、データを活用し、食材の在庫や鮮度の適正管理を実現。乾いた寿司や食材などの大幅削減に成功した。

-

◆新春特集第1部:持続可能な食品産業へ

特集 総合 2020.01.012020年は新たな元号「令和」の時代の2年目を迎える年だ。1964年以来、56年ぶりとなる東京でのオリンピック競技大会がパラリンピック競技大会とともに開催される年でもある。 少子高齢化、生産年齢人口の減少が社会の有り様をさまざまに変えていく中で、こ…続きを読む

-

新春特集第1部:新春インタビュー 江藤拓農林水産大臣に聞く

特集 官公庁 2020.01.01◇輸出力を強化、産業改革も日本の構造が変わる TPP11(11ヵ国による環太平洋経済連携協定)、日EU・EPA(日本と欧州連合の経済連携協定)に続いて1月には日米貿易協定も発効し、日本が一翼を担う巨大な自由貿易圏が確立する。日本の農林水産業・食品産…続きを読む

-

新春特集第1部:人手不足対策 深刻化する物流環境

特集 総合 2020.01.01昨年は人手不足をめぐって、食品業界でもさまざまな変化が起きた1年だった。物流分野では配送業者の値上げが一巡し、わずかに緩和されたとの話も聞かれるが、増大したコストが企業へ重くのしかかる構造は依然変わらない。昨春はメーカーが物流費の高騰を主因に4年ぶりの…続きを読む

-

新春特集第1部:食品ロス削減 広がる取組み 食品界、連携の責務重く

特集 総合 2020.01.012019年10月1日に「食品ロスの削減の推進に関する法律」(食品ロス削減推進法)が施行した。国民各層がそれぞれの立場で主体的に取り組み、社会全体として対応していくというものだ。農林水産省が19年4月に公表した16年度の事業系食品ロスは、前年から5万t減…続きを読む

-

新春特集第1部:消費増税・複数税率の導入 ポイント還元で波紋

特集 総合 2020.01.01消費増税と複数税率の導入が食品流通に与える影響は、本来であれば軽減税率が適用されて 8 %に据え置かれた内・中食市場には追い風に、標準税率が適用され消費増税によって10%に引き上げられた外食には逆風となるはずだった。しかし、同時に需要平準化対策として導…続きを読む

-

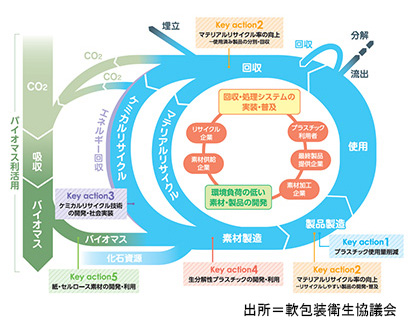

新春特集第1部:海洋プラごみ対策 課題解決にCLOMA始動

特集 総合 2020.01.01◇3R強化・代替素材活用を プラスチックごみによる海洋汚染問題の解決は、ごみの適切な回収・処分が大前提であり、ごみを多く排出する新興国も含めた世界全体で取り組むことが求められている。プラ製品の3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取組みを今まで以上…続きを読む

-

新春特集第1部:5Gがもたらす未来 IoT時代の新基盤に

特集 総合 2020.01.01あらゆるモノがインターネットにつながるIoT(モノのインターネット)の進展に伴い、その基盤となる通信ネットワークの重要性が増している。より高度でスピーディーな情報処理が求められる中、次世代のネットワークとして注目されているのが「5G」、すなわち第5世代…続きを読む

-

新春特集第1部:ゲノム編集食品の開発 農林水産業の課題解決に

特集 総合 2020.01.01●消費者理解が喫緊の課題 厚生労働省が19年10月1日から、遺伝子の狙った部分を効率よく改変する「ゲノム編集」食品の販売へ向けた届け出制度を開始した。日本の農業は、耕地面積の減少、農家の高齢化などによる離農、食料自給率の低下、地球温暖化による栽培適地の…続きを読む

-

新春特集第1部:代替肉で食品革命 世界的な動き日本へ

特集 総合 2020.01.01SDGs(持続可能な開発目標)の理念に賛同する食品企業を中心に、プラントベースフード(植物性食品)の開発が活発化している世界的な動きの中で、2020年は日本において“食品の革命”の幕開けに成り得るだろう。その代表製品が、代替肉(フェイクミート、ベジミー…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=日清食品ホールディングス・安藤宏…

麺類 特集 2020.01.01日清食品ホールディングスは今年、「中期経営計画2020」の最終年度の年を迎え、目標達成に向けて取り組む。さらに「EARTH FOOD CHALLENGE 2030」をスタートさせるなど、CSV(共通価値の創造)経営に注力を図り、持続的な成長の実現を目…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=日本ハム・畑佳秀社長

ハム・ソーセージ 特集 2020.01.01中期経営計画2020の2年目を迎えたニッポンハムグループは、「未来につなげる仕組み作り」に取り組んでいる。20年は、「DX(デジタルトランスフォーメーション)元年」と位置付け、デジタルを活用したビジネスモデルへの変革、効率性・生産性の向上を図る。 …続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=伊藤ハム・柴山育朗社長

ハム・ソーセージ 特集 2020.01.01伊藤ハム米久ホールディングスの事業会社である伊藤ハムは、グループで策定した「中期経営計画2020」の達成に向け、成長分野への対応強化と既存事業拡大に力を入れる一方で、コスト競争力強化、機能再編にも取り組み、経営基盤の強化を図っている。 ●ブランド力…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=Mizkan・吉永智征社長兼CE…

調味料 特集 2020.01.01ミツカングループの20年は中期経営計画の2年目となる。「新たな成長戦略の構築」「デジタルを活用した変革」「ミツカンらしさの浸透」の三つの柱を深掘りしていく。「健康・即食」「おいしさと健康の一致」「おいしさと楽しさ」のある商品の開発やメニューの提案を進…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=キッコーマン・堀切功章社長CEO

調味料 特集 2020.01.01キッコーマンは今年も国内の収益向上、海外の拡大継続を成長戦略にする。今3月期第2四半期も全指標で最高業績を更新し、時価総額は1兆円を超えたまま推移。ホワイト物流宣言など持続可能性への挑戦にも意欲的だ。堀切功章社長CEOに今年の展望を聞いた。 ●国内…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=キユーピー・長南収社長

調味料 特集 2020.01.0119年、創業100周年を迎えたキユーピー。中計初年度として第3四半期まで想定外の減収減益を強いられたが、20年度はかねて進めてきた“食の主役化”を本格推進する。次なる100年へ真価が問われる中、企業理念を胸に躍進を図る。 ●次なる100年へ躍進 食…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=味の素・西井孝明社長

調味料 特集 2020.01.01味の素社は、21年3月期から始まる次期中期経営計画では成長戦略を再構築することになった。その柱の一つが健康課題解決の国際展開となる。西井孝明社長は「日本で生産性を高めたもの、品質の高いもの、もっと海外に輸出できるのではないか。それを強化していく」とい…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=エスビー食品・小形博行社長

調味料 特集 2020.01.01エスビー食品は20年3月期第2四半期で過去最高の収益を計上し、好調を持続している。新たなチューブのジャンルを切り開いた「きざみ青じそ」などの「きざみ」シリーズや、主力の「ゴールデンカレー」なども好調に推移し、市場での存在価値を高めている。 ●付加価…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=ハウス食品グループ本社・浦上博史…

調味料 特集 2020.01.01ハウス食品グループ本社は今上期、2期連続で上期の最高営業利益を更新し、全体として順調な推移を続けている。今年4月から同社は第6次中期計画の最終年を迎え、さらなる“クオリティ企業への変革”に取り組んでいく。 ●環境変化へ迅速に対応 さらなる変革進める…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=エバラ食品工業・宮崎遵社長

調味料 特集 2020.01.0119年から新中期経営計画「Unique 2023 ~エバラらしさの追究~」がスタート。新価値創造による強い企業成長を目指し、基本戦略を「コア事業による収益強化と戦略事業の基盤確立」「“エバラらしく&面白い”ブランドへの成長」と策定。ブランドをさらに磨…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=日清製粉グループ本社・見目信樹社…

粉類 特集 2020.01.01日清製粉グループ本社は、長期ビジョン「NNI“Compass for the Future”」をテーマに未来に向かって、「健康」を支え「食のインフラ」を担うグローバル展開企業を目指し、企業価値の極大化と持続的な循環成長の実現に取り組む。 ●長期ビジ…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=日清オイリオグループ・久野貴久社…

食用油 特集 2020.01.01食用油家庭用トップの日清オイリオグループは19年、かけるオイルや注目素材・MCTなどの提案強化で付加価値分野をけん引した。中計最終年度の20年度は搾油環境の悪化が予想される。付加価値分野のさらなる拡大とコストに見合った適正価格での販売で難局を乗り切る…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=日本製粉・近藤雅之社長

粉類 特集 2020.01.01日本製粉は、新たなステージに向けた体制の構築を図っている。機構改革を実施して食品事業の強化や、海外事業のさらなる拡大を目指すとともに、コーポレートロゴを改定した。一般消費者に「nippn(ニップン)」の認知を広めていく方針だ。 ●「nippn」浸透…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=J-オイルミルズ・八馬史尚社長

食用油 特集 2020.01.01第5期中計「油を究めて幸せを創る」の下、「おいしさデザイン企業」を掲げるJ-オイルミルズ。成長戦略と構造改革を基本方針に高付加価値カテゴリーに拡大や基盤強化などで実績を積み重ねている。中計の完遂を最重要目標に据える20年、各種定量目標達成に粘り強く取…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=森永乳業・宮原道夫社長

乳製品 特集 2020.01.01森永乳業はグループビジョンの達成に向け各事業の強みを生かした横断的展開を進め変化の速度を増す外部環境にスピード感を持って柔軟に対応していく。20年は中期経営計画2年目として重要な局面。国内生乳生産基盤強化へのサポートも含め持続可能な企業活動を推進して…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=明治・松田克也社長

乳製品 特集 2020.01.01明治の松田克也社長は、明治グループの2026ビジョン「Beyond明治」の実現に向け、従業員が「Beyond自分」を成し遂げることが重要と語る。企業が「従来を超える成長を実現する」ためには、個人も「自らの殻を破り挑戦する」必要があると考えるからだ。 …続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=カゴメ・山口聡社長

果実飲料 特集 2020.01.01トマトの会社から野菜の会社に--。カゴメの20年は第2次中期経営計画の2年目となる。今年は四つの重点課題(1)野菜摂取量の向上(2)中食(惣菜)・外食への提案強化(3)健康事業の強化(4)アジア野菜飲料事業の拡大--に取り組み、成長を確かなものにして…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=味の素AGF・品田英明社長

嗜好飲料 特集 2020.01.01味の素AGFは今年、22年までの3ヵ年の中期経営計画の初年度を迎える。「成長戦略」と外部環境の変化にスピード感を持ち対応が可能な「強い企業体質の確立」を大きなテーマとして取り組む。「価格を超える価値創造なくして、食産業の未来はない」という不退転の決意…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=ニチレイ・大櫛顕也社長

冷凍食品 特集 2020.01.01ニチレイの大櫛顕也社長は19~21年度中期経営計画「WeWill 2021」の初年度となる今期、営業利益300億円への初到達を視野に入れる。グループの加工食品と低温物流の2大事業が堅調な推移で全体をけん引。国内外での積極投資で持続的な利益成長を狙う。…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=日本水産・的埜明世社長

缶詰 ハム・ソーセージ 練り製品 特集 2020.01.01日本水産の的埜明世社長は中期経営計画2年目の今期、「おおむね順調に推移」と目標の営業利益240億円達成に前向きだ。成長戦略とCSR(企業の社会的責任)活動を統合させ、水産は国内外で養殖事業の基盤を拡充し、食品は日欧米に続きASEANでの展開を具体化さ…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=フジッコ・福井正一社長

惣菜 特集 中食 2020.01.01フジッコは22年3月期を最終年度とした新たな中期3ヵ年経営計画を策定し、コア事業である昆布・豆の再興と惣菜やヨーグルトといった成長事業のさらなる拡大策を推し進める。収益基盤の再強化に努め社内外の課題解決策を貫徹することで、定量・定性的な企業成長を目指…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=アサヒビール・塩澤賢一社長

酒類 特集 2020.01.01今夏、いよいよ開催となる東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(東京2020大会)でビールメーカー唯一のゴールドパートナーを務めるのがアサヒビールだ。「大会の盛り上げは当社の責務」と意気込む塩澤賢一社長に、現状と20年の展望や抱負を聞いた。…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=相模屋食料・鳥越淳司社長

豆腐・納豆・コンニャク 特集 2020.01.01相模屋食料は2019年、新たにグループに2社を加えたことで、グループ売上高も300億円(19年度見込み)到達が見えてくるなど、飛躍の年となった。20年はグループ会社の支援強化とプラントベースフードの認知度向上で業績拡大を目指す。 ●グループ会社支援…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=キリンビール・布施孝之社長

酒類 特集 2020.01.01「慢心せず改革を続ける」と語るのはキリンビールの布施孝之社長。19年はビール類市場が苦戦する中、「一番搾り」「本麒麟」のブランド基盤を強化し、前年並みの実績を残した。20年も社員の意識改革をけん引し、組織力アップを図る。布施社長に抱負を聞いた。 ●…続きを読む