新春特集第1部

新春特集第1部:消費増税・複数税率の導入 ポイント還元で波紋

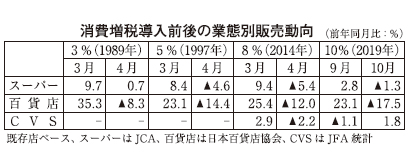

消費増税と複数税率の導入が食品流通に与える影響は、本来であれば軽減税率が適用されて 8 %に据え置かれた内・中食市場には追い風に、標準税率が適用され消費増税によって10%に引き上げられた外食には逆風となるはずだった。しかし、同時に需要平準化対策として導入されたキャッシュレス・ポイント還元制度により、様相は複雑になった。外食でも還元対象のチェーンは増税直後の10月にかえって売上げを伸ばし、テークアウトを選択できる業態も増税の影響を緩和できている。食品卸業界は入念な準備をもって消費増税・複数税率の導入を迎えたが思わぬ事態に直面した。(金原基道、篠田博一、宮川耕平)

●小売業 キャッシュレス化は進展

スーパーは、大手チェーンが自腹でポイント還元を強化する一方、中小でも政府の認可が遅れたケースがあり、還元効果は一様ではなかった。食品流通の中で、最も恩恵を受けたのはコンビニエンスストア(CVS)だ。取り扱い商品は軽減税率が基本の上、加盟店を対象とする2%のキャッシュレス還元も万全の体制でスタートを切り、10月は全国的に売上げを伸ばした。

大手チェーンの経営トップからは、キャッシュレス還元の対象を選別するやり方に対し、不公平な支援で、競争環境がゆがめられると批判が噴出した。商圏が限られるスーパーは、大手も中小も個店レベルで戦っているという意見や、支援されたCVSの利益の一部は大企業である本部に回るといったもの、一つの施策に消費喚起・中小支援・キャッシュレス促進といった複数の目的が押し込まれた結果、複雑かつ矛盾が生じているといった内容だ。

還元制度の検討段階から日本チェーンストア協会などの業界団体は何度も政府関係者に再考を求めたが、「一顧だにされなかった」(協会関係者)のが実情という。以前から業界の懸案とされてきた政治的な発言力の弱さがあらためて浮き彫りになった。

大手には還元制度の延長に対する警戒も根強い中、マイナンバーに基づくポイント還元制度案が新たに浮上した。昨年12月時点では、還元率25%、還元ポイントは5000円分を上限とする。9月からの実施を目指す2500億円規模の消費喚起策だ。対象店舗の選別はないものの、浸透率の低いマイナンバーカードとのひも付けでどれだけの利用があるか、効果への懸念も指摘されている。最終的にどのようなかたちで実施されるかは分からない。

○決済手数料にどう対処するか

還元支援をきっかけに、小売のキャッシュレス決済比率は上昇している。もともとスーパーの決済比率は他の業種より高い傾向があったが、すでに30~40%台は一般化しつつあり、早期に50%になると見通す経営者は多い。還元支援が終わる7月以降も、利用者が現金決済に戻ることは考えにくい。手数料率の問題は、やがて経営課題としてのしかかる。

キャッシュレス化に伴う手数料コストを、店のレジ業務の効率化で補う工夫はもちろんだが、効率化の矛先は決済サービスの選別にも及ぶだろう。急増したスマートフォン決済だけでなく、従来からあるクレジット決済なども見直しの必要が出てくる。ここ1、2年は新興ペイメントサービスがもてはやされたが、手数料率を抑えるには自社専用の決済サービスを用意する方法もある。独自電子マネーとして中小チェーンにも着実に浸透してきた。キャッシュレス化の進展が引き起こす決済インフラの再構築とそれにかかる初期投資・販促費の必要性は、業界再編を促すインパクトにもなりうる。

○イートインの曖昧な現状

イートイン席での店内飲食で税率が10%になるルールに関しては、掲示物などで表記はするものの、申請は顧客任せなので実態はつかみづらい。マルエツはイートイン席に隣接するベーカリーのレジで、あえて店内飲食の有無を声掛けで確認した。申請率は平均で15%程度という。このやり方でもイートイン利用者の実際を正しく把握できるわけではない。ヨークベニマルやベイシアのように、店内飲食の場合でも税込み価格を同一に揃えたチェーンもある。顧客が気兼ねなくイートイン席を利用するにはベストな方法だが正確な税預かりを担保するわけではない。

購入した食品をその場で消費できる利便性のために拡大してきたイートインスペースだが、複数税率の導入以降、運営側も利用者にとっても直視しづらい葛藤を生む場となってしまった。とはいえ、イートイン利用者が目に見えて減少しているわけではない。ただ、給茶器を設置した店では、複数税率の導入前より消費量が増えたという声もある。税率10%を忌避し、休憩シーンをお茶だけで済ます顧客は今後も増加しかねない。購入した商品で休憩してもらうという、イートイン本来の機能を維持するために、店側は工夫が必要かもしれない。

●外食 台風禍で見えづらさも

外食業界の消費増税の影響は軽微だった。日本フードサービス協会(JF)が19年10月10日開催したマスコミ懇談会の席上で高岡慎一郎JF会長は「それほど大きな影響は受けなかったようだ」と見解を示した。また、「ショッピングセンター内の店舗は客数が落ちたが、これは施設の客数の減少によるもの。だが、9月は駆け込み需要で好調だったため2ヵ月で見ると影響はない」と状況を語った。もちろん外食企業各社とも主要メニューの価格据え置き(実質値下げ)、還元キャンペーンなどの企業努力によるところも大きい。

しかし、10月12日に首都圏・北日本を直撃した台風19号は臨時休業する店舗も多く、外食への影響は大きかった。ラーメンチェーンの幸楽苑は郡山工場(福島県)が被災し、食材供給がストップ。全491店舗中約150店舗が1ヵ月間の休業を余儀なくされ、10月の月商が3割減という大きな被害を受けた。回転寿司チェーンのスシローは11月8日の決算発表で「増税影響は軽微。台風などの天候要因は2~3%減」との見解を示した。業務用食品卸からは「ランチ需要は変わらないが、ディナー需要は落ちている」との声も聞かれるが、増税が要因か、景気動向が要因かはまだ不透明だ。

●卸売業 制度対応もシワ寄せ懸念

食品卸業界は日本加工食品卸協会(日食協)の活動を中心に、入念な準備をもって消費税軽減税率制度の実施を迎えた。卸各社が活用するジャパンインフォレックス(JII)の商品情報データベース(DB)へメーカーの税率区分登録が遅れるといった思わぬ事態も発生したものの、今のところ業界規模で大きな混乱を生むことなく新制度に対応した業務運営がなされているようだ。問題は増税に伴い実施されたキャッシュレス・ポイント還元事業。小売業界の消耗戦を生む火種となった上、今年6月の同事業終了後に待つ消費環境が卸業界へいかなる影響を及ぼすか、不透明な様相を呈している。

消費税軽減税率制度は酒類・外食を除く飲食料品に8%を適用するだけの話だが、実施に当たっては新たな仕入れ税額控除への対応、一体資産やリベート適用税率の判定・サプライチェーンにおける認識共有など、多大な業務負荷の発生が想定された。このため日食協では17年3月に専門部会を設け、制度導入に伴う企業間取引の課題抽出および整理に着手。途中、2度の増税延期を受けつつも関係省庁の判断を仰ぎながら、2年半をかけて卸業界の万全な対応基盤を整備した。

卸各社が商品マスターの情報取得へ利用する業界標準基盤・JIIも同様に、制度開始の1年前からメーカー各社に同社DBへの新税率区分を登録するよう呼び掛けてきた。販売先への税率伝達はメーカーの責務であり、同DBは約8500社・約240万件の商品情報を網羅する市場最大の基盤。である以上、JIIのDBにメーカーが滞りなく商品ごとの税率情報を登録さえすれば、それを介して卸、小売業への伝達が円滑に進むとの見通しがあったためだ。

ところが、メーカーの責務に対する認識の希薄さや腰の重さが影響し、DBへの登録に遅れが発生。制度直前の9月には卸各社がメーカーへ個別に税率確認するなど対応に追われ、中小零細含め裾野の広い食品業界へ効率的に情報伝達することの難しさが浮き彫りとなった。

思わぬ事態が発生したとはいえ、昨年10月以降、卸業界では新税率に対応した物流の受発注や請求・支払い業務はおおむね円滑に運営されている様子だ。日食協がメーカーや小売団体など3層と意見調整を重ね、入念な準備をしてきた活動成果によるものと評価されてよいだろう。

一方で懸念されるのが、今後の小売業界の競争環境の影響だ。消費増税と同時に国がスタートした中小店やCVS向けのポイント還元事業を受け、対象外の小売業は自社カードへの高ポイント付与や値引きなどで対応する動きが拡大。これにより市場で激しい価格競争が再燃し、そのシワ寄せが卸やメーカーなどの納入業者へどこまで及ぶか懸念される。

政府主導のポイント還元事業は6月で終了するが、新たに浮上したマイナンバーカード保有者へのポイント還元効果は未知数であり、東京2020大会後の需要の反動減などから、景気や消費の見通しは極めて不透明な状況だ。卸業界が人手不足によるコスト上昇で収益力の悪化に苦慮する中、さらなる体力勝負へ突入していくのか、冷静な姿勢が求められる局面を迎えそうだ。

-

◆新春特集第1部:持続可能な食品産業へ

特集 総合 2020.01.012020年は新たな元号「令和」の時代の2年目を迎える年だ。1964年以来、56年ぶりとなる東京でのオリンピック競技大会がパラリンピック競技大会とともに開催される年でもある。 少子高齢化、生産年齢人口の減少が社会の有り様をさまざまに変えていく中で、こ…続きを読む

-

新春特集第1部:新春インタビュー 江藤拓農林水産大臣に聞く

特集 官公庁 2020.01.01◇輸出力を強化、産業改革も日本の構造が変わる TPP11(11ヵ国による環太平洋経済連携協定)、日EU・EPA(日本と欧州連合の経済連携協定)に続いて1月には日米貿易協定も発効し、日本が一翼を担う巨大な自由貿易圏が確立する。日本の農林水産業・食品産…続きを読む

-

新春特集第1部:人手不足対策 深刻化する物流環境

特集 総合 2020.01.01昨年は人手不足をめぐって、食品業界でもさまざまな変化が起きた1年だった。物流分野では配送業者の値上げが一巡し、わずかに緩和されたとの話も聞かれるが、増大したコストが企業へ重くのしかかる構造は依然変わらない。昨春はメーカーが物流費の高騰を主因に4年ぶりの…続きを読む

-

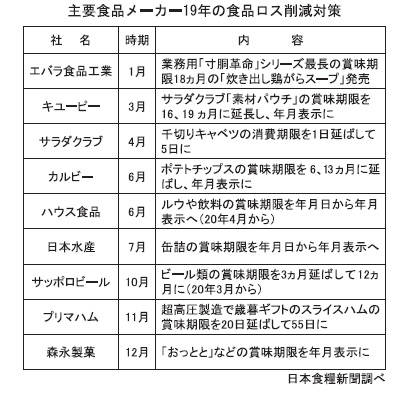

新春特集第1部:食品ロス削減 広がる取組み 食品界、連携の責務重く

特集 総合 2020.01.012019年10月1日に「食品ロスの削減の推進に関する法律」(食品ロス削減推進法)が施行した。国民各層がそれぞれの立場で主体的に取り組み、社会全体として対応していくというものだ。農林水産省が19年4月に公表した16年度の事業系食品ロスは、前年から5万t減…続きを読む

-

新春特集第1部:消費増税・複数税率の導入 ポイント還元で波紋

特集 総合 2020.01.01消費増税と複数税率の導入が食品流通に与える影響は、本来であれば軽減税率が適用されて 8 %に据え置かれた内・中食市場には追い風に、標準税率が適用され消費増税によって10%に引き上げられた外食には逆風となるはずだった。しかし、同時に需要平準化対策として導…続きを読む

-

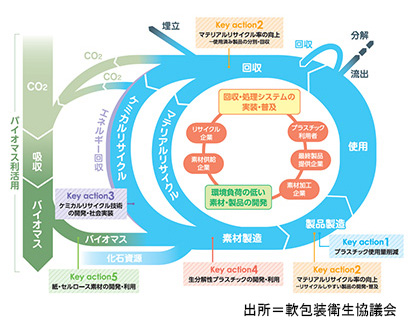

新春特集第1部:海洋プラごみ対策 課題解決にCLOMA始動

特集 総合 2020.01.01◇3R強化・代替素材活用を プラスチックごみによる海洋汚染問題の解決は、ごみの適切な回収・処分が大前提であり、ごみを多く排出する新興国も含めた世界全体で取り組むことが求められている。プラ製品の3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取組みを今まで以上…続きを読む

-

新春特集第1部:5Gがもたらす未来 IoT時代の新基盤に

特集 総合 2020.01.01あらゆるモノがインターネットにつながるIoT(モノのインターネット)の進展に伴い、その基盤となる通信ネットワークの重要性が増している。より高度でスピーディーな情報処理が求められる中、次世代のネットワークとして注目されているのが「5G」、すなわち第5世代…続きを読む

-

新春特集第1部:ゲノム編集食品の開発 農林水産業の課題解決に

特集 総合 2020.01.01●消費者理解が喫緊の課題 厚生労働省が19年10月1日から、遺伝子の狙った部分を効率よく改変する「ゲノム編集」食品の販売へ向けた届け出制度を開始した。日本の農業は、耕地面積の減少、農家の高齢化などによる離農、食料自給率の低下、地球温暖化による栽培適地の…続きを読む

-

新春特集第1部:代替肉で食品革命 世界的な動き日本へ

特集 総合 2020.01.01SDGs(持続可能な開発目標)の理念に賛同する食品企業を中心に、プラントベースフード(植物性食品)の開発が活発化している世界的な動きの中で、2020年は日本において“食品の革命”の幕開けに成り得るだろう。その代表製品が、代替肉(フェイクミート、ベジミー…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=日清食品ホールディングス・安藤宏…

麺類 特集 2020.01.01日清食品ホールディングスは今年、「中期経営計画2020」の最終年度の年を迎え、目標達成に向けて取り組む。さらに「EARTH FOOD CHALLENGE 2030」をスタートさせるなど、CSV(共通価値の創造)経営に注力を図り、持続的な成長の実現を目…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=日本ハム・畑佳秀社長

ハム・ソーセージ 特集 2020.01.01中期経営計画2020の2年目を迎えたニッポンハムグループは、「未来につなげる仕組み作り」に取り組んでいる。20年は、「DX(デジタルトランスフォーメーション)元年」と位置付け、デジタルを活用したビジネスモデルへの変革、効率性・生産性の向上を図る。 …続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=伊藤ハム・柴山育朗社長

ハム・ソーセージ 特集 2020.01.01伊藤ハム米久ホールディングスの事業会社である伊藤ハムは、グループで策定した「中期経営計画2020」の達成に向け、成長分野への対応強化と既存事業拡大に力を入れる一方で、コスト競争力強化、機能再編にも取り組み、経営基盤の強化を図っている。 ●ブランド力…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=Mizkan・吉永智征社長兼CE…

調味料 特集 2020.01.01ミツカングループの20年は中期経営計画の2年目となる。「新たな成長戦略の構築」「デジタルを活用した変革」「ミツカンらしさの浸透」の三つの柱を深掘りしていく。「健康・即食」「おいしさと健康の一致」「おいしさと楽しさ」のある商品の開発やメニューの提案を進…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=キッコーマン・堀切功章社長CEO

調味料 特集 2020.01.01キッコーマンは今年も国内の収益向上、海外の拡大継続を成長戦略にする。今3月期第2四半期も全指標で最高業績を更新し、時価総額は1兆円を超えたまま推移。ホワイト物流宣言など持続可能性への挑戦にも意欲的だ。堀切功章社長CEOに今年の展望を聞いた。 ●国内…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=キユーピー・長南収社長

調味料 特集 2020.01.0119年、創業100周年を迎えたキユーピー。中計初年度として第3四半期まで想定外の減収減益を強いられたが、20年度はかねて進めてきた“食の主役化”を本格推進する。次なる100年へ真価が問われる中、企業理念を胸に躍進を図る。 ●次なる100年へ躍進 食…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=味の素・西井孝明社長

調味料 特集 2020.01.01味の素社は、21年3月期から始まる次期中期経営計画では成長戦略を再構築することになった。その柱の一つが健康課題解決の国際展開となる。西井孝明社長は「日本で生産性を高めたもの、品質の高いもの、もっと海外に輸出できるのではないか。それを強化していく」とい…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=エスビー食品・小形博行社長

調味料 特集 2020.01.01エスビー食品は20年3月期第2四半期で過去最高の収益を計上し、好調を持続している。新たなチューブのジャンルを切り開いた「きざみ青じそ」などの「きざみ」シリーズや、主力の「ゴールデンカレー」なども好調に推移し、市場での存在価値を高めている。 ●付加価…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=ハウス食品グループ本社・浦上博史…

調味料 特集 2020.01.01ハウス食品グループ本社は今上期、2期連続で上期の最高営業利益を更新し、全体として順調な推移を続けている。今年4月から同社は第6次中期計画の最終年を迎え、さらなる“クオリティ企業への変革”に取り組んでいく。 ●環境変化へ迅速に対応 さらなる変革進める…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=エバラ食品工業・宮崎遵社長

調味料 特集 2020.01.0119年から新中期経営計画「Unique 2023 ~エバラらしさの追究~」がスタート。新価値創造による強い企業成長を目指し、基本戦略を「コア事業による収益強化と戦略事業の基盤確立」「“エバラらしく&面白い”ブランドへの成長」と策定。ブランドをさらに磨…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=日清製粉グループ本社・見目信樹社…

粉類 特集 2020.01.01日清製粉グループ本社は、長期ビジョン「NNI“Compass for the Future”」をテーマに未来に向かって、「健康」を支え「食のインフラ」を担うグローバル展開企業を目指し、企業価値の極大化と持続的な循環成長の実現に取り組む。 ●長期ビジ…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=日清オイリオグループ・久野貴久社…

食用油 特集 2020.01.01食用油家庭用トップの日清オイリオグループは19年、かけるオイルや注目素材・MCTなどの提案強化で付加価値分野をけん引した。中計最終年度の20年度は搾油環境の悪化が予想される。付加価値分野のさらなる拡大とコストに見合った適正価格での販売で難局を乗り切る…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=日本製粉・近藤雅之社長

粉類 特集 2020.01.01日本製粉は、新たなステージに向けた体制の構築を図っている。機構改革を実施して食品事業の強化や、海外事業のさらなる拡大を目指すとともに、コーポレートロゴを改定した。一般消費者に「nippn(ニップン)」の認知を広めていく方針だ。 ●「nippn」浸透…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=J-オイルミルズ・八馬史尚社長

食用油 特集 2020.01.01第5期中計「油を究めて幸せを創る」の下、「おいしさデザイン企業」を掲げるJ-オイルミルズ。成長戦略と構造改革を基本方針に高付加価値カテゴリーに拡大や基盤強化などで実績を積み重ねている。中計の完遂を最重要目標に据える20年、各種定量目標達成に粘り強く取…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=森永乳業・宮原道夫社長

乳製品 特集 2020.01.01森永乳業はグループビジョンの達成に向け各事業の強みを生かした横断的展開を進め変化の速度を増す外部環境にスピード感を持って柔軟に対応していく。20年は中期経営計画2年目として重要な局面。国内生乳生産基盤強化へのサポートも含め持続可能な企業活動を推進して…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=明治・松田克也社長

乳製品 特集 2020.01.01明治の松田克也社長は、明治グループの2026ビジョン「Beyond明治」の実現に向け、従業員が「Beyond自分」を成し遂げることが重要と語る。企業が「従来を超える成長を実現する」ためには、個人も「自らの殻を破り挑戦する」必要があると考えるからだ。 …続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=カゴメ・山口聡社長

果実飲料 特集 2020.01.01トマトの会社から野菜の会社に--。カゴメの20年は第2次中期経営計画の2年目となる。今年は四つの重点課題(1)野菜摂取量の向上(2)中食(惣菜)・外食への提案強化(3)健康事業の強化(4)アジア野菜飲料事業の拡大--に取り組み、成長を確かなものにして…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=味の素AGF・品田英明社長

嗜好飲料 特集 2020.01.01味の素AGFは今年、22年までの3ヵ年の中期経営計画の初年度を迎える。「成長戦略」と外部環境の変化にスピード感を持ち対応が可能な「強い企業体質の確立」を大きなテーマとして取り組む。「価格を超える価値創造なくして、食産業の未来はない」という不退転の決意…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=ニチレイ・大櫛顕也社長

冷凍食品 特集 2020.01.01ニチレイの大櫛顕也社長は19~21年度中期経営計画「WeWill 2021」の初年度となる今期、営業利益300億円への初到達を視野に入れる。グループの加工食品と低温物流の2大事業が堅調な推移で全体をけん引。国内外での積極投資で持続的な利益成長を狙う。…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=日本水産・的埜明世社長

缶詰 ハム・ソーセージ 練り製品 特集 2020.01.01日本水産の的埜明世社長は中期経営計画2年目の今期、「おおむね順調に推移」と目標の営業利益240億円達成に前向きだ。成長戦略とCSR(企業の社会的責任)活動を統合させ、水産は国内外で養殖事業の基盤を拡充し、食品は日欧米に続きASEANでの展開を具体化さ…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=フジッコ・福井正一社長

惣菜 特集 中食 2020.01.01フジッコは22年3月期を最終年度とした新たな中期3ヵ年経営計画を策定し、コア事業である昆布・豆の再興と惣菜やヨーグルトといった成長事業のさらなる拡大策を推し進める。収益基盤の再強化に努め社内外の課題解決策を貫徹することで、定量・定性的な企業成長を目指…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=アサヒビール・塩澤賢一社長

酒類 特集 2020.01.01今夏、いよいよ開催となる東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(東京2020大会)でビールメーカー唯一のゴールドパートナーを務めるのがアサヒビールだ。「大会の盛り上げは当社の責務」と意気込む塩澤賢一社長に、現状と20年の展望や抱負を聞いた。…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=相模屋食料・鳥越淳司社長

豆腐・納豆・コンニャク 特集 2020.01.01相模屋食料は2019年、新たにグループに2社を加えたことで、グループ売上高も300億円(19年度見込み)到達が見えてくるなど、飛躍の年となった。20年はグループ会社の支援強化とプラントベースフードの認知度向上で業績拡大を目指す。 ●グループ会社支援…続きを読む

-

新春特集第1部:20年トップは語る成長戦略=キリンビール・布施孝之社長

酒類 特集 2020.01.01「慢心せず改革を続ける」と語るのはキリンビールの布施孝之社長。19年はビール類市場が苦戦する中、「一番搾り」「本麒麟」のブランド基盤を強化し、前年並みの実績を残した。20年も社員の意識改革をけん引し、組織力アップを図る。布施社長に抱負を聞いた。 ●…続きを読む