全国小売流通特集

全国小売流通特集:潮流分析=変わるレジの役割 商品スキャン・決済・袋詰めに鍵

◆キャッシュレス決済が進展

コロナ禍で需要が急増したスーパーなどの店頭では、レジ前に生じる密集が問題視された。しかし商品スキャン・決済・袋詰めといった購入に欠かせない一連の作業はレジを経由するので集中は避けられなかった。ただ、レジの役割は変わろうとしている。キャッシュレス・ポイント還元事業でキャッシュレス決済が注目され、一部チェーンではセルフスキャンの実験もスタートしている。7月からレジ袋は有料化され、マイバッグの持参率は確実に上がる。買い物に必要な手続きは、必ずしもレジを経由しなくても済む環境が整いつつある。(宮川耕平)

●コロナ禍で還元成果不明

19年10月に消費税率が引き上げられた際、消費刺激策として導入されたのが経済産業省のキャッシュレス・ポイント還元事業だった。20年6月までの9ヵ月にわたり、中小・小規模事業者が運営する店でのキャッシュレス決済には5%のポイント還元、コンビニエンスストア(CVS)などフランチャイズチェーン(FC)店での購入には2%を還元するというもので、対象から除外された大手スーパーからは制度への批判が噴出した。

この還元事業がどういった成果を上げたか、記事を執筆している6月末時点では統計的に確認はできない。ただ、実施期間の後半は新型コロナの感染拡大により、予期していた成果を得られなかったことは確実だ。

売上げが急伸した食品スーパー(SM)はまだしも、飲食店をはじめ営業を制限せざるを得なかった還元事業の参加店舗は多数にのぼる。

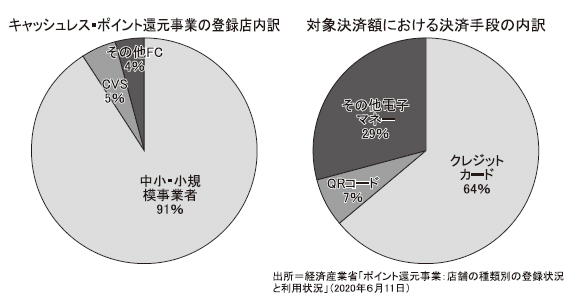

6月時点の登録店舗数は約115万店、内訳はCVSを含むFC店が10万店強、中小・小規模事業者が105万店となっている。決済総額は3月9日までの累計で6兆9000億円、還元総額は2830億円と、この時点で当初予算を超えた。想定を超える利用はスタートしてすぐに明らかだったため、事業の予算額は当初計画の2798億円から4300億円に引き上げられていた。

昨年10月時点の登録店舗数は、CVSが最初から5万店と十全なスタートを切ったのに対し、中小店は41万店にとどまっていた。その後は月を追って中小店が増加、5月1日時点で100万店を超えるようになった。還元総額のうち86%は中小、FCは14%(CVSは11%)となっており、最終的には中小店に多くの恩恵がもたらされた。

ただ、それでも中小支援策としてキャッシュレス・ポイント還元が効果を発揮したといえるわけではない。

日本スーパーマーケット協会、全国スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会の3団体の統計によると、新型コロナの影響でSMの売上げが急増した3~4月、店舗数10店までの中小チェーンは、それ以上の規模のチェーンに比べ伸長率は低かった。両月とも、伸長率が最も高かったのは51店以上の大手であり、SMの需要が急伸した特殊な状況下で、還元事業の効果は不明確なものになった。

CVSに限れば、コロナ拡大によって還元事業の効果は吹き飛んでしまった。CVSでのキャッシュレス決済は、ポイント還元ではなく2%即引きで処理された。19年10月以降、明らかにその効果でCVSの日販は上昇が続いたが、コロナ禍で外出自粛やテレワークにより都心部の客数が10~20%も減少、日本フランチャイズチェーン協会の統計では4月の既存店売上げは10.6%減となった。

消費刺激策としての還元事業は、想定外のコロナ禍で当初の目論見通りにはならなかった。

一方、同事業のもう一つの狙いであったキャッシュレス決済比率の上昇にどれだけの貢献をしたかについては、今後の発表を見ないと分からない。現金のやり取りを忌避する傾向もあり、SMやドラッグストア(DgS)などではキャッシュレス比率は一段と上昇したとみられている。

●決済サービスの選別進む

経産省の発表資料で確認できることは、3月9日時点でのキャッシュレス決済手段の内訳だ。

クレジットカードが64%、QRコード(2次元コード)が7%、その他が29%となっている。その他には交通系や流通系で浸透している電子マネーのほか、非接触式のスマートフォン決済も含まれる。

この数字から分かるのは、キャッシュレス化はカード決済への切り換えが中心で、スマホ決済はまだ一部にとどまるという実態だ。このことは政府によるキャッシュレス還元の第2弾である「マイナポイント事業」に重要な意味を持つ。

総務省が管轄するマイナポイント事業は、9月から21年3月末までの期間、マイナンバーカードを使った手続きで登録すると、キャッシュレス決済の25%、最大5000円分の還元を受けられるというものだ。

この還元で申請できるのは、一つのIDにつきキャッシュレス決済一つに限られる。そのため同事業をきっかけに、決済サービスの選別が進むと予想される。

登録サービスはクレジット事業会社、スマホ決済サービス、銀行、交通系電子マネー、SMやDgSのハウス電子マネーなど多岐にわたる。キャッシュレス・ポイント還元事業の実績を見る限り、スマホ利用型よりはカード利用型サービスの方が優位であることは間違いない。

ただ、還元率25%・総額5000円分だと決済総額は1人当たり2万5000円にとどまる。 大きな買い物よりは日常の消費向きのため、SMなどのハウス型サービスを選ぶメリットも大きいかもしれない。

決済サービスが選別される過程で、大きな影響を受けそうなのはスマホ決済だ。これまでも大規模なポイント還元競争が繰り広げられた結果、2次元コード決済の国内における先駆者であったオリガミペイは、メルペイに統合された。ラインペイとペイペイも、グループの経営統合によりサービスの集約に向かう可能性がある。

現状は明らかにカード決済が大勢ではあるものの、キャッシュレス化の次のステップではカードレス化も予想されている。より強力なスマホ決済へと発展していくのはどのサービスか、マイナポイント事業が一つの契機になりそうだ。

●セルフ化し現金業務削減

キャッシュレス化の進展は、チェーンストアの経営課題であるレジ業務の在り方を変える。コロナ禍では、レジ前に行列ができることも、従業員と顧客が直に接触することも問題視された。感染リスクを軽減するという観点からも、キャッシュレス決済を推奨する店内アナウンスが聞かれるようになった。

現金をやり取りすることに潜む感染リスクへの懸念も聞かれた。現金に触れなければ、それを媒介とした感染はもちろん防げるが、現金業務の削減は本来働き方を改善する意味で重要だ。自動釣り銭機はSMでは一般化しており、CVSでも急速に普及した。効率的で間違いのないレジ業務には寄与するが、現金の管理業務がなくなるわけではない。

キャッシュレス化は、現金業務の手間とコストを削減する具体的なアプローチになる。手数料負担は懸念されるものの、キャッシュレス比率が4割、5割と高まった店では、現金業務を削減できるメリットも見逃せない効果になっている。それでもレジ業務そのものがなくなるわけではない。キャッシュレス化の先にレジレス化の未来を描き、商品スキャンもセルフ化する実験がスタートしている。

トライアルホールディングス(HD)は、カートに備え付けの端末で商品をスキャンし、事前登録したカード情報によってレジに並ぶことなく決済が完了する「レジカート」を一部店舗に導入している。イオンリテールは、今年から貸出用のスマホ端末でスキャンする「レジゴー」の導入を開始、秋にはスマホアプリのリリースも予定する。ただ、イオンリテールの場合、決済は専用レジで行う必要があるのでレジレスではない。それでも最後にまとめてスキャンするセルフレジに比べ、決済に要する時間は大幅に短縮できる。また、利用客にとっては、クレジットや電子マネーだけでなく現金決済も選べるメリットがある。

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)は、独自のスマホアプリ「スキャン&ゴー」を開発、カスミの無人店舗「オフィスマ」や、大学キャンパス内の特殊店舗などに導入している。決済は事前にひも付けしたクレジットカードで行うレジレス型の仕組みだ。まだ特殊な店舗での実験段階だが、USMHでは新3ヵ年計画のテーマの一つに「チェックアウトシステムの改革」を挙げている。

●行動変容は在り方変える

キャッシュレス化と商品スキャンのセルフ化が進めば、やがて店舗レイアウトも変わるかもしれない。売場の中央前面にレジが並ぶ必要はなくなる。そのような劇的な変化がいつ起きるかは、キャッシュレス化やセルフスキャンの浸透スピードによるが、すでに技術的にはレジの役割は変わっており、あとは顧客の行動変容にかかっている。

行動変容によるレジの役割の変化は、レジ袋の有料化によっても生じる。

スーパーでは7月からの義務化を前に、何年も前から有料化に切り替えているチェーンが珍しくない。有料化した場合、レジ袋の辞退率は7~8割台になるのが一般的だ。レジ袋を劇的に削減することが環境保全にどれほど役立つかは不明だが、消費者の意識は有料化によって間違いなく変わる。

今後、業態を問わずレジで買い物袋を受け取る必要は失われていく。商品スキャン・決済・袋詰めという購入に欠かせない作業はレジを経由して行われていたが、その必然性はどんどん薄れている。見方を変えれば、購入に欠かせない作業のすべてをレジで行うから、コロナ禍で避けねばならない密集がレジ前で発生していた。

多大な人時を投入して運営するレジ業務は、顧客が店に対して最も不満を抱くところでもある。チェーンストアのほとんどがセルフサービスの業態だが、レジだけはセルフ化されていない。セルフサービス業態の矛盾ともいえるレジ業務のひずみが、コロナ禍で一層明確になった。

レジの役割は技術面ではすでに変わりつつあり、店も顧客も、それぞれ理由は異なるとしても、レジの在り方が変わる必要を感じている。その変化は商品スキャン・決済・袋詰めを分散させることでもたらされるはずだ。

-

◆全国小売流通特集:新たな日常に挑む 課題本質変わらず

特集 小売 2020.07.30小売業を取り巻く環境は大きく様変わりしている。新型コロナウイルスの世界的な大流行の収束に必要となるワクチン、抗ウイルス薬の開発には時間がかかり、医療の現場で利用されるまでは、生活者は第2波、第3波の脅威と背中合わせの新たな日常を送ることになる。課題は…続きを読む

-

全国小売流通特集:特別インタビュー=日本チェーンストア協会・小川信行会長

麺類 特集 小売 2020.07.30日本チェーンストア協会は5月、新会長に東急ストアの小川信行会長(現取締役相談役)を選出、新体制がスタートした。コロナ禍で業界を取り巻く環境が一変、社会のすみずみまで行動変容が進行する中での船出となった。この変革期に協会はどのように行動し、流通業の将来…続きを読む

-

全国小売流通特集:潮流分析=変わるレジの役割 商品スキャン・決済・袋詰めに鍵

特集 小売 2020.07.30◆キャッシュレス決済が進展 コロナ禍で需要が急増したスーパーなどの店頭では、レジ前に生じる密集が問題視された。しかし商品スキャン・決済・袋詰めといった購入に欠かせない一連の作業はレジを経由するので集中は避けられなかった。ただ、レジの役割は変わろうと…続きを読む

-

全国小売流通特集:食品スーパー・総合スーパー業界動向=業界再編 デジタル化対…

特集 小売 2020.07.30バックオフィス機能の高度化や物流最適化、食のSPA(製造小売)化などを目指す新たな食品スーパー(SM)業界の再編は、新型コロナウイルスへの感染防止が生活者へ行動変容を迫るという新たな事態を迎え、もう一段のスピードアップを迫られている。求められるのは、…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=北海道 コスト管理が業績左右

特集 小売 2020.07.30●ラルズ、空白区に居抜き出店 コープは大惣菜化プロジェクト 新型コロナウイルスの感染拡大で生活様式が一変、家庭内で食事を作る内食化傾向が強まり2020年2月以降、道内の食品スーパー(SM)もおおむね5~10%の高成長を続けている。コロナ禍でSMの役…続きを読む

-

全国小売流通特集:わが社の成長戦略=北雄ラッキー・桐生宇優社長

特集 小売 2020.07.30来年4月に設立50周年を迎える北雄ラッキー。道内各地に食品スーパー(SM)など34店を展開、「美味しさと健康」をコンセプトに生き残りを図る。「ナチュラルラッキー」「テイスティラッキー」「ちょうどいいね!」「あ・ら・かんたん!」「地元おうえん!」「パワ…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=東北 厳しさ増す中小SM 注目されるイオン東北

特集 小売 2020.07.30●体質強化へ不採算店閉鎖も 東北シジシー加盟社は東北6県で11社、店舗数309店、年商合計4354億円(2019年9月現在)と、全国のCGCグループの中で規模の大きな地区を誇っている。小さな加盟社が多いCGCの中で、売上げで見るとユニバース(青森県…続きを読む

-

全国小売流通特集:わが社の成長戦略=みやぎ生協・大越健治専務理事

特集 小売 2020.07.30みやぎ生活協同組合はこれまでにない厳しい局面を迎え、新役員体制と現場優先で失地回復を図る。今年度に入り供給、利益ともに好転しているが、ひとえにコロナ特需であり、ポストコロナで新体制の真価が問われてくる。支えているのは95万3000人の組合員で、まずは…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=関東 課題とひずみ顕在化 行動変容に果敢な対応

特集 小売 2020.07.30●イートインには明確な方針 関東の食品スーパー(SM)における2~5月の月次実績は、総じて大幅な上昇曲線を描いた。新型コロナウイルスの感染拡大により、生活者の食シーンが極端に内食に向かったことを反映している。各店は生活者の行動変容に果敢に対処したが…続きを読む

-

全国小売流通特集:セブン&アイの首都圏戦略=ヨーク、SM事業を再構築

特集 小売 2020.07.30セブン&アイ・ホールディングスは、6月に新会社ヨークを設立、首都圏食品スーパー(SM)事業の再構築に着手した。旧ヨークマートを核にイトーヨーカ堂の食品館とザ・プライスなどを集約、4つの店舗フォーマットで新たな成長戦略を描く。商品施策(MD)の要である…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=甲信越 業態超えた競合が加速

特集 小売 2020.07.30オーバーストアが叫ばれて久しい、甲信エリアの食品マーケット。人口減少や少子高齢化で消費基盤が弱体化する中で、業態を超えた競合が進む。食品スーパー(SM)業界はツルヤ(長野県)、オギノ(山梨県)の両県トップが盤石の強さで他チェーンを引き離しているが、市…続きを読む

-

全国小売流通特集:わが社の成長戦略=アクシアルリテイリング・原和彦社長

特集 小売 2020.07.30アクシアルリテイリングは今後の競争激化や新技術の進化、持続性を重視した新たな経営環境の中で10年先を見据え新ビジョン「Enjoy! Axial Session♪」を策定した。これまでリージョナルチェーンとしての規模拡大を進めてきたが、原和彦社長は「今…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=東海・北陸 新生活様式見据える

特集 小売 2020.07.30●ユニー、新業態に刷新 バローはドライブスルーも 小売流通状況を、中部経済産業局の管内商業統計のスーパー飲食料品の既存店の売上高を参考に前年同月比で見ると、19年は10月から消費増税に伴うキャッシュレス還元事業が実施された影響で、特に消費増税前後は…続きを読む

-

全国小売流通特集:わが社の成長戦略=タカラ・エムシー 上野拓社長

特集 小売 2020.07.30タカラ・エムシーは8月で創業50周年。1998年にフードランド(現フードマーケットマム高松店)買収を皮切りに、次々と再生型M&Aを成功させ、瞬く間に成長。上野拓社長は、昨年4月に関東に展開する大黒流通チェーン、12月には静岡県東部に展開するエースをグ…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=近畿 ロピアの進出に衝撃 熾烈極まるシェア争い

特集 小売 2020.07.30●苦境に追い打ち 中小と格差広がる 近畿エリアにおいては、神奈川県を中心に東京都・千葉県・埼玉県で51店(20年7月現在)を展開しているロピアの関西進出の話題で持ちきりだ。 高齢化や人口減少による市場縮小が進む中、ドラッグストアやディスカウントス…続きを読む

-

全国小売流通特集:わが社の成長戦略=コノミヤ・芋縄隆史社長

特集 小売 2020.07.30近畿・東海の広域でチェーン展開するコノミヤは19年9月にコノミヤ尼崎店を出店し兵庫県初進出、20年5月にスーパーおくやま(奈良県、6店)を買収して奈良県初進出を果たし店舗展開エリアをさらに拡大している。グループ全体の店舗数は90店となった。芋縄隆史社…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=中国 生き残りかけ再編進む

特集 小売 2020.07.30●コロナ禍でSMに存在価値 中国地方の地域経済は、新型コロナウイルス感染症の影響から生産は急速に低下、個人消費は減少傾向にあり、好調だった有効求人倍率も低下するなど、地域経済全体が後退している。中国経済産業局のまとめによると、中国地方の百貨店(14…続きを読む

-

全国小売流通特集:わが社の成長戦略=生協ひろしま・横山弘成専務理事

特集 小売 2020.07.30広島県内に約40万人の組合員を抱える生活協同組合ひろしま。競争激化や消費増税など多くのマイナス要因の中で供給高が2年連続で増収を達成した。特に宅配事業に関しては、ここ数年着実に業績を伸ばしており、今回の新型コロナウイルスの影響による外出自粛により、宅…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=四国 イズミが勢力拡大 イオンと商圏争う

特集 小売 2020.07.30●徳島への出店活発化 中堅は効率化で備える 19年11月12日、香川の中堅チェーンのマルヨシセンターが第三者割当で広島のイズミに18.82%の株式を譲渡する資本業務提携を行った。四国の小売業界ではフジ、マルナカを含むイオンの一大グループに対し、イズ…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=九州・沖縄 とがった戦略に活路

特集 小売 2020.07.30●SM、巣ごもり恩恵大 大型店、休業店続出で3割減 九州小売業界は新型コロナウイルスによる影響によって、特殊な状況が続いている。そのピークは4月。学校関係もほぼ休校となり、「巣ごもり」需要によって家庭内消費が急上昇した。それは3月から始まった。食品…続きを読む

-

全国小売流通特集:未曽有の事態乗り越える 変化に問われる力量

特集 小売 2020.07.3019年~20年上期にかけて、小売流通にとっては未曽有の事態に直面し、先行きも不透明な中で難しいかじ取りが求められている。昨秋の台風19号、今年の令和2年7月豪雨を含めた相次ぐ自然災害、新型コロナウイルスの感染拡大は小売だけでなく社会や生活様式の変容を…続きを読む

-

全国小売流通特集:コンビニエンスストア業界動向=真価問われるかじ取り

特集 小売 2020.07.30コンビニエンスストア(CVS)各社は、新型コロナウイルスの対応と昨年から国も加わって進めてきたCVS構造改革を同時並行して取り組む難しいかじ取りを強いられている。コロナ禍で今20年2月期業績予想も期初に発表できず、3~5月の既存店売上高は大手を含めて…続きを読む

-

全国小売流通特集:ドラッグストア業界動向=最寄り型生活業態で存在感

特集 小売 2020.07.30日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)の発表によると、ドラッグストア業界全体の総売上高は前年比5.7%増の7兆6859億円に達した。4年連続して5%以上の伸びを記録している。新型コロナの影響については、企業によって濃淡はあるもののドラッグストア…続きを読む