【関西】菊正宗酒造は、大阪・関西万博の公式ライセンス商品で化粧箱に入った「菊正宗 大阪・関西万博記念ラベル300ml×2本セット」=写真=を24日、数量限定で販売する。いずれも生貯蔵酒で、フルーティーでフレッシュなドライタイプと、ジューシーで軽やかな…続きを読む

【関西】菊正宗酒造は、大阪・関西万博の公式ライセンス商品で化粧箱に入った「菊正宗 大阪・関西万博記念ラベル300ml×2本セット」=写真=を24日、数量限定で販売する。いずれも生貯蔵酒で、フルーティーでフレッシュなドライタイプと、ジューシーで軽やかな…続きを読む

【関西】白鶴酒造は、「白鶴 淡雪スパークリングリニューアル記念キャンペーン」=写真=を1日から実施している。「白鶴 淡雪スパークリング 300ml」を購入後にLINEで応募すると、抽選でBALMUDAのトースターなどの賞品が100人に当たる。 キャ…続きを読む

【関西】白鶴酒造は、「白鶴 淡雪スパークリングリニューアル記念キャンペーン」=写真=を1日から実施している。「白鶴 淡雪スパークリング 300ml」を購入後にLINEで応募すると、抽選でBALMUDAのトースターなどの賞品が100人に当たる。 キャ…続きを読む

4月1日付 宝ホールディングス 〈組織変更〉 ▽品質保証部をグループ品質保証室へ改称する 〈人事異動〉 ▽グループ品質保証担当(品質保証担当)高橋秀夫常務取締役人事、総務、広報・IR担当▽タカラ物産代表取締役社長(宝酒造北海道支社長)古川武…続きを読む

【関西】兵庫県の山田錦生産者とJA・行政が主催する“二十歳の山田錦物語”プロジェクトの一環として、プロジェクトに参加した大学生による体験発表と交流会が2月23日、兵庫県三木市内で開催された。大学生が山田錦のコメづくりから酒造りまで関わった日本酒「二十…続きを読む

【関西】兵庫県の山田錦生産者とJA・行政が主催する“二十歳の山田錦物語”プロジェクトの一環として、プロジェクトに参加した大学生による体験発表と交流会が2月23日、兵庫県三木市内で開催された。大学生が山田錦のコメづくりから酒造りまで関わった日本酒「二十…続きを読む

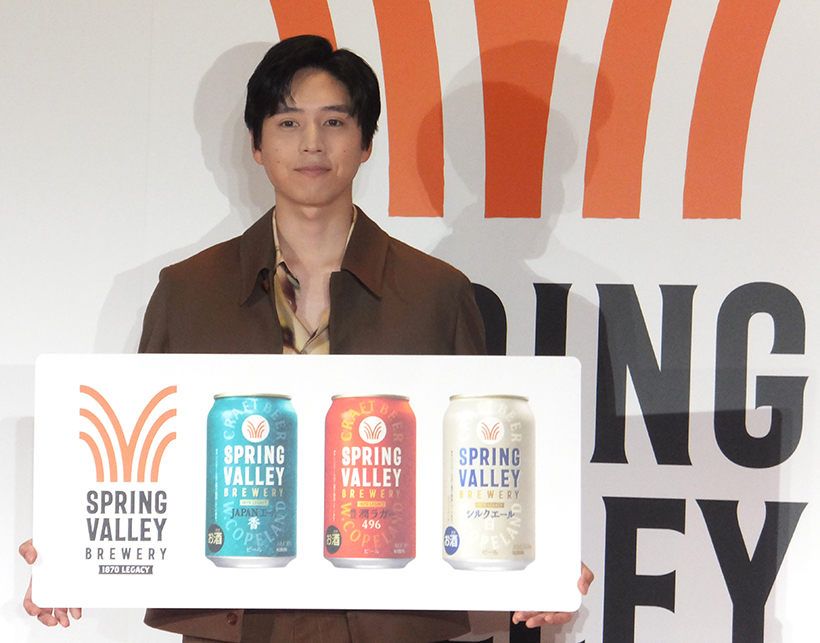

キリンビールは缶入りクラフトビール「スプリングバレーブルワリー」の大規模リニューアルに合わせ、新CM発表会を4日に東京都内で開催した。「スプリングバレーブルワリー」は同日からロゴとパッケージを親しみやすいデザインにリニューアル。新CMの「しあわせ湧き…続きを読む

キリンビールは缶入りクラフトビール「スプリングバレーブルワリー」の大規模リニューアルに合わせ、新CM発表会を4日に東京都内で開催した。「スプリングバレーブルワリー」は同日からロゴとパッケージを親しみやすいデザインにリニューアル。新CMの「しあわせ湧き…続きを読む

サッポロビールは10日、東京・恵比寿のヱビス・ブルワリー・トウキョウで「ヱビスブランド新CM発表会」を開催した。新CM「始まりの時」篇は、俳優でブランドアンバサダーの山田裕貴が友人の新たな挑戦への旅立ちを送り出す内容。 同会では山田が「ヱビス」で乾…続きを読む

サッポロビールは10日、東京・恵比寿のヱビス・ブルワリー・トウキョウで「ヱビスブランド新CM発表会」を開催した。新CM「始まりの時」篇は、俳優でブランドアンバサダーの山田裕貴が友人の新たな挑戦への旅立ちを送り出す内容。 同会では山田が「ヱビス」で乾…続きを読む

商品概要:「オリオン natura」シリーズ新アイテム。アルコール分5%。沖縄原産の柑橘類、カーブチーのストレート果汁を使用し、香料無添加で華やかな香りと甘酸っぱく心地よい味わい。 カーブチーオイルを増量。果汁とカーブチーオイルの両方を使用することで、…続きを読む

商品概要:「オリオン natura」シリーズ新アイテム。アルコール分5%。沖縄原産の柑橘類、カーブチーのストレート果汁を使用し、香料無添加で華やかな香りと甘酸っぱく心地よい味わい。 カーブチーオイルを増量。果汁とカーブチーオイルの両方を使用することで、…続きを読む

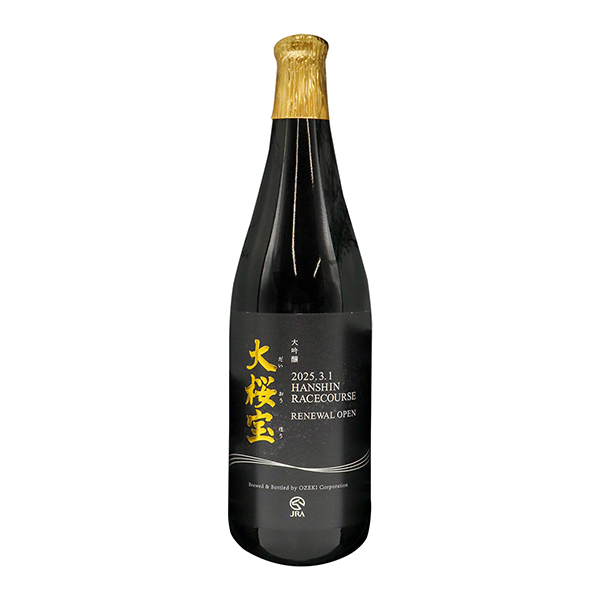

商品概要:アルコール度数15%。 阪神競馬場のリニューアルオープンを記念し、特別仕様で届ける大吟醸酒。厳選された酒米を使用し、丁寧に仕込んだ。同社オリジナル酵母、白銀酵母が生み出す、リンゴのようなフルーティーで高い吟醸香、雑味の無いクリアな飲み口、ふく…続きを読む

商品概要:アルコール度数15%。 阪神競馬場のリニューアルオープンを記念し、特別仕様で届ける大吟醸酒。厳選された酒米を使用し、丁寧に仕込んだ。同社オリジナル酵母、白銀酵母が生み出す、リンゴのようなフルーティーで高い吟醸香、雑味の無いクリアな飲み口、ふく…続きを読む

商品概要:「ほろよい」シリーズ新アイテム。アルコール分3%。甘酸っぱく芳醇なパイナップルをベースに、ブドウとリンゴをバランスよく合わせ、満足感のある味わいを目指した。 商品名:ほろよい <ゴールデンサワー> 期間限定 メーカー:サントリー 価格:159…続きを読む

商品概要:「ほろよい」シリーズ新アイテム。アルコール分3%。甘酸っぱく芳醇なパイナップルをベースに、ブドウとリンゴをバランスよく合わせ、満足感のある味わいを目指した。 商品名:ほろよい <ゴールデンサワー> 期間限定 メーカー:サントリー 価格:159…続きを読む

商品概要:「ビアボール」シリーズ新アイテム。アルコール分5%。ジンジャーエールで割ったような香りや甘み、「ビアボール」由来の柔らかで爽快な飲み口を楽しめる。ビールが苦手な人でも飲みやすい味わいに仕上げた。 商品名:ビアボール <ジンジャーエール割り> …続きを読む

商品概要:「ビアボール」シリーズ新アイテム。アルコール分5%。ジンジャーエールで割ったような香りや甘み、「ビアボール」由来の柔らかで爽快な飲み口を楽しめる。ビールが苦手な人でも飲みやすい味わいに仕上げた。 商品名:ビアボール <ジンジャーエール割り> …続きを読む