全国小売流通特集

全国小売流通特集:食品スーパー・総合スーパー業界動向=実験的取組みで生き残り

2019年のスーパー業界は、電子商取引(EC)の利便性を武器に実店舗から売上げを奪う構図が業態を超えた競争に加わり、さらに競争を激化させていくだろう。そうした競争環境の変化が人口動態の変化と情報技術の進化と相まって総合スーパー(GMS)や食品スーパー(SM)の店舗でのキャッシュレス決済や省人化の実験的取組みの活発化を誘発、GMS、SM各社が従来の事業モデルでは立ち行かなくなるとの自覚を強めさせる圧力として作用するとみられている。小売業を大きく変える変革期の到来を予感させ、さらに生き残りをかけた業界再編の動きを大きくしている。(川崎博之)

●顧客へのアプローチ変化

SMは既存店の客数が減少傾向にある。人口減が進む地方だけでなく、都市部では異業種を含めた出店攻勢で食品の購入チャネルが多様化しているためだ。

集客ツールは依然として折り込みチラシが中心。ただ、自社のWebサイトやネットのチラシ閲覧サービスの活用も一般化している。LINEなどSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を介した企業側の情報発信も増えている。顧客へのアプローチは多様化している。

GMSやSMの大手ではスマートフォン(スマホ)の自社アプリを開発する事例も増えてきた。チラシや商品・キャンペーン告知といったメディア機能のほか、クーポン配信のような店舗への送客機能、会員カードの代替機能などを備えている。このように、集客ツールをスマホに集約することで顧客への利便性の提供を追求している。今後は、販促情報は購買履歴に基づきターゲティングされていき、電子レシートのような家計簿サポートの機能も加わるはずだ。

西友は、本部に隣接する赤羽店(東京都北区)で18年初頭から実験導入していたスマホ活用のセルフレジ決済を東大宮店(埼玉県さいたま市)から本格導入を開始した。これを機に親会社の米国ウォルマートが国際的に展開している同決済によるレジ待ち時間解消などの検証を19年度の40~50店の改装時にも進めたもの。

スマホ活用のセルフレジ決済は「スマホdeレジ」の名称で展開。本格導入を開始した東大宮店では専用レーンに4台導入した。あらかじめ、顧客が自らの所有するアップル社製のスマホのiPhoneや各社製AndroidOS搭載のスマホに専用アプリをダウンロードしておく必要がある。

購入したい商品のJANシンボル(バーコード)をスマホで読み取っておけば、購入商品を確定した後に購入商品名や価格、数量などの情報から自動生成してスマホ側で表示する決済用のバーコードを「スマホdeレジ」のハンドスキャナーで1回読み取るだけで、セルフレジの画面には合計金額が表示され、現金、クレジットカードなどから決済方法を選んで精算する仕組み。

専用アプリは顧客の位置情報を取得することで、購入したい商品のJANシンボルをスマホで読み取りながら店内を回遊する顧客の動線情報も入手できる。顧客に対しては、最寄りの店舗の情報など、位置情報を活用した利便性あるサービスを提供できるようにした。

19年にはQRコード決済の状況が様変わりする可能性もある。優良顧客を囲い込むツールとして今後、進化していくスマホアプリがキャッシュレス決済の機能を取り入れることで、集客の在り方も変えていくだろう。

●ネットスーパー、配送が鍵

ネットスーパーへの取組みも新たな段階を迎えつつある。西友は、ウォルマートとの合意事項として、日本での成長戦略はネットスーパーにフォーカスすることにしている。

ウォルマートは楽天と18年1月26日に業務提携し、日本では、ネットスーパー事業の新会社をウォルマート子会社の西友と楽天との合弁で楽天西友ネットスーパーと楽天西友ネットスーパーマーケティングの2社を18年4月に設立した。

これらの合弁会社は同年夏に楽天西友ネットスーパーを開始、西友はDeNAと共同運営して2桁成長を続けてきたネット通販サイト「SEIYUドットコム」の運営を新体制に移行、DeNAとの提携を解消した。同年10月25日には3温度帯に対応するネットスーパー専用の配送センター(千葉県柏市)が本格稼働した。

配送に関する情報システムは西友と楽天とで共有しており、楽天グループの配送インフラの活用も視野に入れている。配送件数の拡大を優先し、配達時間帯は以前と同じ1日6便体制のままとした。店舗出荷型と併用するため、サービスエリアは北海道から熊本まで16都道府県にわたる。重点エリアの首都圏では、すでに第2センターの設立も検討している。

首都圏、近畿圏の都市部を営業基盤とする有力SMのライフコーポレーションも、ネットスーパー事業の課題である配送体制の強化に取り組む。4月11日にセイノーホールディングスとその子会社ベクトルワンのそれぞれと業務提携した。ネットスーパーの導入店は4月15日までに56店、売上高は年間30億円を超えるペースで推移している。

ただ、車やドライバーを確保できないために受注を制限せざるを得ない場合もあるなど、収益を上げるモデルとするために越えなければならないハードルの一つが配送体制だ。

セイノーグループとの業務提携でネットスーパーだけでなく、顧客が店頭で購入した商品の顧客宅への配送も含め、配送効率や品質を高めようというものだ。ライフではネットスーパーの導入店は当面、60店程度にとどめ、収益モデルを確立させる方針。

ライフではネットスーパーでさらにもう一段の取組みも進める。19年内にEC大手のアマゾンジャパンの有料会員向けサービス「プライムナウ」に出店、アマゾンのサイトで注文を受けた商品をライフの対象店舗でピックアップ、アマゾンの宅配物流で利用者に届けるというものだ。

プライムナウのサービスエリアは東京、神奈川、千葉、大阪、兵庫の一部だが、ライフとの取組みでは対象店舗から配送可能な地域に限られる見通し。生鮮・惣菜を含む商品を最短2時間で配達する。

サービス導入の地域や店舗数は検討中。アマゾンとの協業は、自前の配送体制を補完してネットスーパー網の強化につなげるのが狙い。また、プライムナウが窓口になることで利用者の拡大も期待している。

新潟、群馬を営業基盤とする有力SMグループのアクシアルリテイリングは、20年3月期~22年3月期の中期経営計画でネットスーパーの再構築を重点の一つに置く。ネットスーパーとネットショッピングの連動性や使い勝手などを改善するため、新たな基盤を構築するため計画の策定作業に入る。

大容量など業務用商品の品揃えを充実させてSM事業会社の原信が18年秋に開設した「ネットスーパーPRO」は業務用ニーズをつかみ、需要開拓につなげている。

原信は11年からネットスーパーを開始し、離島を除く新潟県内全域に午前10時までの注文で当日に商品を届けるサービス「ネットスーパースタンダード」を展開しているほか、18年8月に3拠点目となる「原信ネットスーパーPRO」を開設し、実店舗を補完するサービスとして拡充を図っている。事業も黒字を続けているという。

近年、新潟県内で食堂などに商品を供給していた業務用食品卸の廃業が増えている環境変化をとらえて、原信の「ネットスーパーPRO」では業務用や大容量の商品を揃え、掛け売りにも対応する。他のSMが展開するネットスーパーにはない機能を備えているのが特徴だ。

顧客としては介護施設が多く、スキー場の民宿、飲食料品店などが利用しているという。今後の見通しについて、分母は小さいが、毎年2桁で伸びており今後も拡大するとの手応えを感じている。

ライフと業務提携関係にある首都圏の有力SMのヤオコーは6月に開設した川越今福店(埼玉県川越市)で初めてオープン時からのネットスーパー開設にも対応した。これにより導入店は5店、対象エリアを隣接させて広げている。配送コストの課題は残るものの、店舗オペレーション構築は進んでおり、標準モデルの確立に向けた段階としている。

イオンの連結子会社で首都圏の有力SMグループであるユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(U.S.M.H)も20年2月期、ネットスーパーの事業モデルづくりに着手する。収益面の課題に対し、採算ラインに乗せるための実験を年度内に開始するものだ。マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東のU.S.M.HのSM事業会社の3社それぞれが商圏特性、店舗規模に合わせ始める。

●イオンはSMをSPA化

イオンは、GMSの食品部門の地域密着路線の深化などを柱とした地域分社化による自立経営の確立と、連結子会社のSM各社のグループ化を18年から着手している。SMとGMSの業態を超えて地域ごと連結子会社を再編して食のSPA(製造小売)化をイオン主導によって進めるためだ。

商品の開発、調達、製造、物流、販売を垂直統合する際にSMの考え方をいかに反映できるかが食のSPA化の成否の鍵を握る。地域SM再編がまず基盤となってそこにGMS食品部門が加わる形で推進する理由もそこにある。

イオンの食のSPA化戦略は、SMが長期にわたり業態としての革新が進まなかったことで、DgSやCVS、ディスカウントストア(DS)、ECなどの異業種に1兆円を超える売上げシフトを許したとの分析に基づいてのものだ。単身世帯の利便性の追求が戦略の要になると見ている。

イオンのグループ再編では、6エリアそれぞれで売上高5000億円、キャッシュフロー200億円の企業体を形成する。地域単位で物流その他のバリューチェーンを再構築し、食のSPA化など今後の環境に適した新しいフォーマット開発などへの投資を続けるために、それだけの規模が必要だからだ。

イオンが独自に企画した商品の提供を、グループの商品企画、原料調達、加工・製造、配送、販売と“一気通貫”する機能で推進していくためには、加工センターや物流センターの効率を高め、最適に配置する必要があるが、SM事業会社が売上高1000億~2000億円規模のままでは今後、そうした投資は担い切れないためだ。

イオンは、20年には営業収益10兆円、16年比22%増、営業利益3400億円、同84%増を計画している。その実現に向け、食品は地域単位で事業集約を進め、現状の売上高4000億円を1兆円規模に引き上げる方針。

GMS改革では、GMS事業会社イオンリテールの食品分野は、イオンリテールから分離し、カンパニーとして地域ごとに分社化する。衣料、住居余暇、ヘルス&ビューティケアは、それぞれ専門会社にする。各事業ともSPA化を進め、カテゴリーキラーに対抗する方針だ。

このため、イオンリテールの現在の地域カンパニー組織を顧客に必要な商品やサービスを迅速に提供できるマネジメント単位に再編する。東北、北関東、南関東、北陸信越、東海、近畿、中四国の7カンパニーを「食」と「デイリーコンビニエンス」を強みとした地域事業会社へと成長させるための事業基盤を構築、それぞれの地域で名実ともにナンバーワンを目指す。

●独立系に示した結集の軸

北海道のアークス、中部のバローホールディングス(バローHD)、中国・九州のリテールパートナーズのSM事業持ち株会社3社の資本業務提携も活動を始めた。共同販促や留め型商品の開発に着手、資材消耗品や店舗什器・備品などの共同購入も初年度となる20年2月期に1億円のコスト削減の効果を見込む。

3社は、18年12月25日に株式持ち合いを柱とした資本提携と金融・決済など次世代事業の共同研究の検討・推進を柱とした業務提携を締結した。

それに基づき、19年1月17日に3社それぞれが2.32~6.72%の株式を持ち合うに至った。

この資本業務提携には新日本スーパーマーケット同盟の名称を与え、3社が地域を越えたSM連合の結集軸になることの決意を対外的に示している。将来は同盟に加わるSM企業の合計売上高で現在の3社合計の3倍の水準となる3兆円規模を目指す。

3社が検討・推進する業務提携は、(1)地場商品や産地情報、取引先情報の相互共有(2)資材、備品、什器などの共同購入(3)店舗開発、店舗運営などのノウハウの共有(4)物流やセンター運営のノウハウの共有(5)スポーツクラブ事業などの小売周辺事業の共同展開(6)人材採用や人材教育に関するノウハウの共有–など既存領域の強化に関わるものと、(7)カード事業の共同研究と統合に向けた検討(8)バックオフィス業務の統合も含めた共同研究(9)金融、決済事業に係る共同運営の検討(10)スマートストア(次世代型店舗)など新たなテクノロジー対応への共同研究–など次世代に向けた取組みに関わるものからなる。

3社は2月までに提携推進委員会を設け、まずは四つの分科会で活動を開始している。商品面では取組みメーカーを選定し、共同販促、留め型商品の共同開発へ向けて8月以降、具体的な取組みを開始する予定だ。

バローHDの子会社でスポーツクラブ事業のアクトスの展開も候補物件をリストアップ中で、契約形態の検討も始めた。このほかにも次世代レジや決済、カード戦略の検討も着手した。

従来のSMの再編は地域単位での集約だったが、新日本スーパーマーケット同盟の3社が構想する再編成は各地域の有力SMが全国を横断する形での結集。独立系SMの全国規模の再編成に備えたものだ。

背景にはイオンによるイオングループのSM再編への警戒感もある。SM業界の再編が大手主導で強まる中、独立系SMの選択肢は限られている。オーナー経営のSMは大手傘下に入ることに抵抗感を持つところも少なくない。そうした独立系企業の受け皿になる狙いもある。

●ユニーのCS経営を改造

2月1日にドンキホーテホールディングスから社名変更したパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)は、それにさかのぼる1月4日に完全子会社化したユニーを成長戦略に組み入れ、5年後の営業利益約200億円の上積みを目指す方針だ。

本部主導のチェーンストア(CS)経営に基づき、店舗展開してきたユニーのGMS店舗のうち、商勢圏拡大が見込める約20店を19年に、約100店を5年以内に、店舗側の権限と非食品の品揃えを強化したドン・キホーテ流個店主義のDSに改造する業態転換を急ぐ。

DSとしての商勢圏拡大が困難で「アピタ」と「ピアゴ」の屋号のまま当面営業するユニーの既存店約80店についても、収益改善のための個店主義導入を広げる。

それに伴う、本部や物流・加工センターからの後方支援対象店の減少によるCS経営の損益分岐など効率性を見極め、CS経営継続か否か顧客の支持度合いから判断する精査にも着手した。

5年後の営業利益約200億円の上積みに向けては、企業文化が大きく異なるため、難事業と見られるドン・キホーテとユニーの間の人的・組織的融合の達成が成否の鍵を握る。

このため、持ち株会社の新たな名称には、ドン・キホーテの名を冠さず、顧客志向のドン・キホーテ流多店舗展開を海外の環太平洋地域でも国内店舗数に匹敵する規模で目指す20年以降の新戦略を想起させるパン・パシフィック・インターナショナルの名称を冠した。

●ヨーカ堂は収益力が課題

セブン&アイ・ホールディングスのGMS事業会社のイトーヨーカ堂は19年2月期、店舗の構造改革で成果を上げたものの、収益力の回復では課題を残した。構造改革した店舗は、収益が改善し、15億円の増益に寄与した。

20年2月期は当初の中期経営計画で営業利益150億円だったのを65億円に修正し、改装に140億円投資して成功事例の導入や首都圏での集中展開を進める。

店舗構造改革では改装したアリオ葛西店(東京都江戸川区)が19年2月期の売上高で前年比15.8%増、営業総利益で10.0%増と2桁伸長したのをはじめ、18年2月期に改革を実施した19店が増益に貢献した。

20年2月期は、そうした成功事例の水平展開を早めるほか、首都圏への集中投資や店舗間の収益性格差を縮める。販菅費比率の上昇はCRM(顧客関係管理)戦略で販促改革を図るほか、システム再構築による生産性改善、本部コストの低減で経費の増加を抑制する。

19年3月27日に開店したイトーヨーカドー食品館厚木店(神奈川県厚木市)は、旧厚木店の駐車場跡地を商業施設とマンションの複合施設として再開発、同年4月12日に開店のイトーヨーカドー食品館上大岡店(横浜市港南区)も、GMSの跡地を複合施設として再開発、保育所とフィットネスクラブを併設したSMとして蘇生した。

【写真説明】

●写真1:イオングループのSM売上高は3兆円規模に上る。エリアごとに売上高5000億円のチェーンを確立していく。9月にはマックスバリュ東海とマックスバリュ中部が統合、再編で先行する=マックスバリュ東海のマックスバリュ御殿場萩原店(静岡県御殿場市)

●写真2:北海道のアークス、中部のバローホールディングス(バローHD)、中国・九州のリテールパートナーズ(RP)は、SMの全国再編の結集軸となるため、3社それぞれが2.32~6.72%の株式を持ち合う資本業務提携を「新日本スーパーマーケット同盟」と名付け18年12月25日、東京で契約を締結した=右からバローHDの田代正美会長兼社長、アークスの横山清社長、RPの田中康男社長

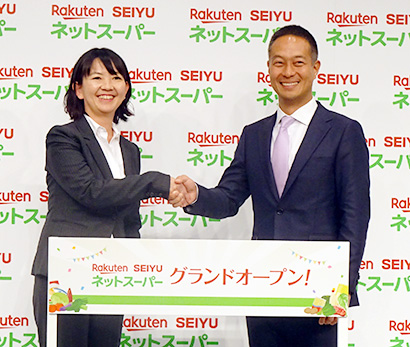

●写真3:楽天西友ネットスーパーの配送拠点となる3温度帯対応の専用配送センター(千葉県柏市)が18年10月25日に本格稼働した=右から楽天の小森紀昭執行役員、西友の竹田珠恵執行役員

●写真4:楽天と西友は、西友リヴィンよこすか店(神奈川県横須賀市)から、離島の観光地・猿島を訪れた観光客などに生鮮食品や救急用品などを届けるドローン配送サービスを7月4日から9月の木・金・土曜日、約3ヵ月にわたって提供する=猿島の着陸ポートに西友リヴィンよこすか店から約5分で到着するドローン

●写真5:食品売場ではデリカゾーンを広げるなど店舗改革を着実に進めるイトーヨーカ堂=19年3月27日開店のイトーヨーカドー食品館厚木店

●写真6:PPIHは本部主導のチェーンストア経営に基づき店舗展開してきたユニーのGMS店舗のうち商勢圏拡大が見込める店舗を、店舗側の権限と非食品の品揃えを強化したドン・キホーテ流個店主義のDSへ改造を進める=PPIHグループのUDリテールがユニーのピアゴ伝法寺店(愛知県一宮市)を業態転換して3月27日オープンしたMEGAドン・キホーテUNY伝法寺店

-

◆全国小売流通特集:総力戦で提案、解決力を競う

特集 小売 2019.07.27●生活環境で課題変化、価値は多様に 食品小売が対応を進める生活者のニーズは、即食・簡便性が重要テーマになっている。家庭での調理機会が減ることで中食の拡大が続き、すぐに食べられること以外にも求められる価値は多様化してきた。 惣菜でも健康志向に対応で…続きを読む

-

全国小売流通特集:特別インタビュー=日本スーパーマーケット協会・川野幸夫会長

特集 小売 2019.07.27◆増税後の試練に対峙 業界全体の将来に思いを 食品スーパー(SM)の業界団体の一つ、日本スーパーマーケット協会(JSA)は7月、設立20周年を迎えた。現会長の川野幸夫(ヤオコー会長)氏が就任して10年の節目でもある。これまでもSMを取り巻く環境は激…続きを読む

-

全国小売流通特集:食品スーパー・総合スーパー業界動向=実験的取組みで生き残り

特集 小売 2019.07.272019年のスーパー業界は、電子商取引(EC)の利便性を武器に実店舗から売上げを奪う構図が業態を超えた競争に加わり、さらに競争を激化させていくだろう。そうした競争環境の変化が人口動態の変化と情報技術の進化と相まって総合スーパー(GMS)や食品スーパー(…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=北海道 三大勢力が多様な挑戦

特集 小売 2019.07.27●イオンはGMSとSM合併へ 北海道の小売流通市場は、アークス、コープさっぽろ、イオンの各グループが三大勢力を形成、シェアはほぼ固定化されており各グループの生存戦略が多様化している。アークスはシステム投資に注力、コープさっぽろは店舗事業の黒字化を積…続きを読む

-

全国小売流通特集:わが社の成長戦略=ホクノー・野地秀一社長

特集 小売 2019.07.27札幌市厚別区もみじ台エリアを地盤とするホクノー。高齢化率の高い商圏として知られる。野地秀一社長は「食の安全・安心と食の提供」「高齢者の暮らしサポート」「サービス付き高齢者住宅、シニア向け旅行会社」を掲げ、食品スーパー軸から地域のインフラを基軸とした新…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=東北 東北CGC、動き活発

特集 小売 2019.07.27●競合の出店相次ぐ 青森県は激戦地の様相 全国の食品スーパー(SM)の共同仕入れ機構CGCグループの中で東北シジシー(CGC)加盟11社は、年商総額4300億円で、関東、東海に次ぐ規模を誇る。さらにTCGC加盟ではないが福島県には売上げ850億円の…続きを読む

-

全国小売流通特集:わが社の成長戦略=みやぎ生活協同組合・宮本弘理事長

酒類 特集 小売 2019.07.27みやぎ生活協同組合の前期業績は供給高こそ0.3%増だったが、経常剰余金は33.3%減。新店の赤字、共同購入の利用単価落ち込みが影響した。競争が激しくなる中で先を見据えた施策、投資を行い組織の強化を図る。コープふくしまと福島県南生協がコープふくしまの通…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=関東 業態革新、SMで急務

酒類 特集 小売 2019.07.27●競争力の本質を磨く 内食サポートの重要性増す 関東の食品スーパー(SM)各社の18年度を振り返ると、客数の伸び悩みは多くのチェーンに共通する課題だった。要因は複数あるとしても、他店との競合がその一因であることは間違いない。ドラッグストア(DgS)…続きを読む

-

全国小売流通特集:わが社の成長戦略=ヤオコー・川野澄人社長

特集 小売 2019.07.27ヤオコーの19年3月期の既存店売上げは1.3%増と堅調に推移した。ただ、客数は0.9%減で、売上げの8割を占めるカード会員の来店頻度も月間6.5回で頭打ちだ。ヤングファミリー層の獲得を重要テーマと位置付け、価格対応や時短ニーズの商品開発、夕方の売場充…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=甲信越 店舗過多で競争激化

調味料 特集 小売 2019.07.27新潟エリアは毎年2万人の人口が減少し、徐々にパイが縮小している。限られた市場に、県外ドラッグストア(DgS)やディスカウントストア(DS)の進出で、価格競争はより激化。地元食品スーパー(SM)チェーンは、価格対応はもちろんのこと、惣菜やオリジナル商品…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=東海・北陸 大手は再編真っただ中

特集 小売 2019.07.27●地方SMにも波及 新生マックスバリュ東海、9月始動 経済全体にいえることだが、特に胃袋産業といわれる食品界の成長を支えるのが人口。中部地区をけん引し、これまでも中部地区で唯一増加傾向にあった愛知県が、今年1月1日時点の総務省の人口動態調査(7月1…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=近畿 小型店の開発が加速

特集 小売 2019.07.27●大阪都市部で多店舗化も 事業モデル構築は試行錯誤 高齢化や人口減少による市場縮小、人手不足による人件費・物流コストの上昇、ドラッグストアやディスカウントストア、コンビニエンスストアなど業態の垣根を越えた競合激化に加えて、店舗形態の多様化やネット通…続きを読む

-

全国小売流通特集:わが社の成長戦略=バローホールディングス・田代正美会長兼社…

惣菜 特集 小売 2019.07.27バローホールディングス(バローHD)は18年4月から21年3月期を最終年度とする中期3ヵ年計画を遂行中。その基本方針は「店舗数から商品力へのパラダイムシフト」で、店舗収益の改善を課題とする食品スーパー(SM)、ドラッグストア(DgS)、ホームセンター…続きを読む

-

全国小売流通特集:わが社の成長戦略=コノミヤ・芋縄隆史社長

特集 小売 2019.07.27大阪府・京都府・愛知県・岐阜県で食品スーパーを展開するコノミヤは、念願だった売上高1000億円を突破し、店舗数は84店舗と順調に業容を拡大している。一昨年には岐阜のエスアンドエスを子会社化し、東海圏での営業基盤強化が進んでいる。今年度は「激 心に火灯…続きを読む

-

全国小売流通特集:わが社の成長戦略=生活協同組合ひろしま・横山弘成専務理事

特集 小売 2019.07.27広島県内に約40万人の組合員を抱える生活協同組合ひろしま。19年3月期決算は、売上高に当たる供給高が前年比0.3%増の418億9000万円と3年ぶりの増収となった。業態別でも、宅配事業が同0.3%増の335億6000万円、店舗事業も前年比微増の83億…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=中国 豪雨災害で重要度増す

特集 小売 2019.07.27●中山間部住宅団地、ライフラインの存在感 中国地方の地域経済は、生産は一部に弱い動きが見られるものの、個人消費などに緩やかな持ち直しの動きが見られており、有効求人倍率も高水準が続いている。中国経済産業局のまとめによると、中国地方の百貨店(15店舗)…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=四国 イオンの寡占化進む

特集 小売 2019.07.27●リニューアルで競合対策 生き残りかけた駆け引き続く フジは昨年10月にイオンと資本業務提携を行い、今年5月にマックスバリュ西日本の株式400万株(持ち株比率7.6%)を取得した。四国ではマルナカに次ぐ、2大大型チェーンのイオングループ入りで、四国…続きを読む

-

全国小売流通特集:エリア動向=九州・沖縄 大手主導でSM再編

特集 小売 2019.07.27●DgS、DS拡大続く 九州小売業界を俯瞰(ふかん)する。価格競争の激しさにゆえに、ローコスト体制を構築することに小売経営は腐心する。元来、地代が安いことは出店において有利になることは事実。以前からオーバーストアの感は免れない。 食品スーパー(S…続きを読む

-

全国小売流通特集:問われる生存戦略 持続可能な成長を追求

特集 小売 2019.07.27小売を巡る環境は少子高齢化によるマーケットの縮小だけでなく、生産年齢人口の減少による人手不足の深刻化を招いている。人件費を含めコストの上昇は経営を圧迫するだけでなく、人手不足で店舗運営に大きな負担になっており、企業には生産性の向上と働き方改革の対応も…続きを読む

-

全国小売流通特集:コンビニエンスストア業界動向=ビジネスモデルの転換探る

特集 小売 2019.07.27◇加盟店支援に本腰 コンビニエンスストア(CVS)は、ビジネスモデルの転換期を迎えている。人手不足が深刻化している加盟店を支援するため、時短店の実験などで全店一律の運営の見直しや作業の省人化や効率化に本腰を入れて取り組む。19年度の出店戦略も立地移転に…続きを読む

-

全国小売流通特集:ドラッグストア業界動向=M&Aで加速する寡占化

特集 小売 2019.07.27日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)の発表によると、業界の総売上高は前年比6.2%増の7兆2744億円に達した。2014年度と15年度の伸び率が前年比1.0%増、1.1%増と低迷していた状態を脱して、ここ3年は前年比5.9%増、5.5%増、6…続きを読む

-

全国小売流通特集:潮流分析=電子商取引 食品売上高、規模あるも脅威は限定的

特集 小売 2019.07.27◇優位性確立に課題も ●食品のEC化率は2.6% 経済産業省がまとめた「電子商取引(EC)に関する市場調査」によると、2018年のEC(消費者向け)市場は前年比8.9%増の約18兆円だった。このうち物販系ECの「食品・飲料・酒類」は8.6%増の1兆69…続きを読む

-

全国小売流通特集:小売をめぐる主な動き 複雑化する競合状況

特集 小売 2019.07.27●18年 1月 楽天とウォルマート・ストアーズ・インク、日米における業務提携を発表。西友と日本でのネットスーパーの合弁会社を3月に設立 4月 イズミとセブン&アイ・ホールディングス、業務提携を発表 10月 ドンキホーテホールディングス(現・パン…続きを読む