酒類流通の未来を探る

酒類流通の未来を探る:全国系卸の戦略=国分グループ本社 「量から質」へ

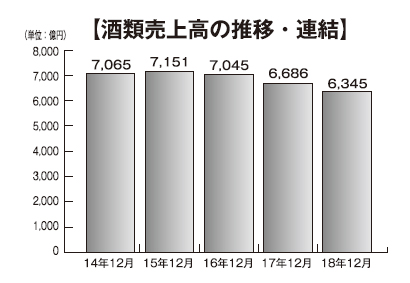

国分グループ本社は「量から質」への転換を加速させて、大きな変革期を迎える酒類市場の課題解決を目指す。改正酒税法の順守を徹底しつつ、高付加価値の輸入酒や和酒の新しい飲み方を提案し、市場活性化に努める。酒類事業を統括する東野聡執行役員MD統括部長に、業界の現状や今後の展望などを聞いた。(岡朋弘)

*

–施行から3年目となる改正酒税法後の酒類業界の現状と課題をどう見るか。

東野 一部で店頭価格の揺り戻しが見られるが、改正酒税法が施行された意味は業界全体として非常に重く受け止めなければならない。法律として取引のルールが明記されたからだ。

現在業界が直面している問題は、定められた取引ルールのもとで明確な判断がつかないイレギュラーな事例が多く出てきているということだ。販管費の配賦に対する考え方など、事業者と監督官庁である国税庁との間で齟齬(そご)が生じていると思う。

国税庁としても想定外の出来事が少なからず起こっている中で、それに対処するため毎年Q&Aを拡充している状況だ。今回の法改正を定着させるために国税庁もさまざまな施策を模索している状況と思われる。

1人当たりの酒類消費量が減少している中で、今回の法改正が施行された。当初、小売業は店頭価格を上昇させ、コストオンによる適正価格を実現させたが、売上げに及ぼす影響が大きくなると法施行前の価格水準に戻す店舗が見受けられた。

業界全体として忘れてならないのは、法改正の主旨だ。酒類は担税物資であり、過度な安売りをするものではないことを再認識するべきだろう。

–軽減税率導入の酒類への影響をどう見るか。

東野 10月には酒類の消費税率が現行の8%から10%へ引き上げられることに伴い、家庭用と業務用の両面で増税の影響が顕在化してくるだろう。

これまでの消費増税や酒類の税率改正当時を振り返ると、家庭用では影響を受けにくい商品に需要が移る傾向が見受けられた。

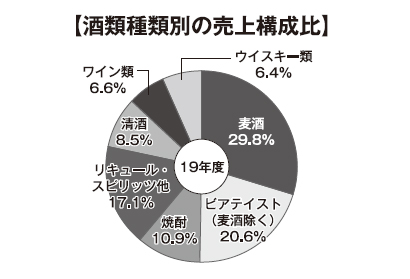

例えば、従来のビールユーザーが発泡酒に、発泡酒ユーザーが新ジャンルへと、より低価格の商品へシフトした過去がある。

これまでの傾向から、10月以降はRTDをはじめとする低価格品へのシフトがさらに加速するだろう。店頭に並ぶ単価200円以下の商品については低価格商品へのシフトが進むと思う。だが、それでは過度な安売りを防ぐ目的の改正酒税法との矛盾が拡大する恐れもある。

他方、1本5000円のワインやウイスキーといった高価格帯商品への影響は小さいと見られる。

外食は人件費などのコストが上昇しており、消費増税を別としても値上げ要因が多い。増税対応に苦慮している飲食店も多いと思う。お酒のメニューでは容量を小さくして税込み価格を据え置くために容量を調整するケースがでてくるかもしれない。

–酒類業界の現状を打破するためのキーワードは。

東野 引き続き「量から質への転換」を挙げたい。当社はこれまでにも酒類の品揃え拡充と造りの違いやこだわり、食のマリアージュなど、「酒の文化」を生活者に伝えるべく、酒類の高付加価値化を目指してきた。

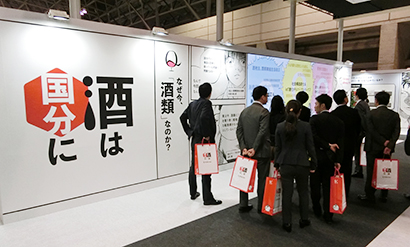

2月に開催された「スーパーマーケット・トレードショー2019」では「酒は国分に」のテーマで、酒類の提案へ全面的に注力した。中でも日本酒を前面に打ち出し、慶事の際には日本酒という切り口で紹介。「令和」ラベルの商品を5月の新天皇即位による改元を祝う酒の提案を行った。蔵元自慢の特定名称酒を並べて頂くなど一定の効果はあったように思う。

若者の酒離れが指摘されて久しいが、稀に飲食店で品質の劣化した酒を提供されることが問題だ。メーカーが「飲用時品質」という提案に力を入れているが、それこそ今の業界に求められている姿勢ではないか。消費者との接点となる飲用時の品質を向上させることで需要喚起につながる。

昔と比べ飲食店で提供される生ビールの品質は飛躍的に向上した。一方、清酒の提供水準はビールと比べ低いと言わざるを得ない。「冷や」と言えば、通常常温を指すが、今では冷やを注文すると冷たい酒が出てくる店が散見される。飲食店に対し、そういった知識を伝えきれていないことが一つの課題だ。

酒を温めて飲む文化は基本的に日本だけ。今後はより簡便に燗酒を提供できるよう、電子レンジ対応の商品などをさらにPRする必要があるだろう。

–今期酒類事業の重点テーマや具体的な戦略は。

東野 改正酒税法の施行を機に、量から質への転換を本格的に進めている。昨年12月には、天然ハーブやスパイスを使ったハンガリー産のリキュール「ウニクム」を投入し、国内の健康酒市場の開拓に着手した。今年にかけても順調に取り扱い間口を拡大している。

オリジナル輸入ワインは、2月に発効した日欧EPAを受け、欧州産のファインワインの強化に力を入れた。上期にかけては、フランスナンバーワンブランドの「ロシュ・マゼ」をはじめ、イタリア産「パスクア」やスペイン産「ドン・ロメロ」といった一部欧州産の価格を見直し積極的に売り込んだ。5月にはブルゴーニュ・シャンパーニュ地方のファインワイン取り扱いで高評価を得ているワインインポーターのヌーヴェル・セレクションをグループ化した。

泡盛は今年、新しい飲み方提案を展開している。久米島の久米仙と組み、「琉球泡盛がじゅまる」というPBを作った。さらにUCC上島珈琲とコラボし、がじゅまるを「UCC BLACK無糖」で割った「泡盛ブラックボール」を飲食店に提案している。

泡盛の代わりに焼酎を使う「焼酎ブラックボール」も提案しており、首都圏を中心にオンメニュー化を進めている。

–平成の酒類業界の総括と令和への期待は。

東野 1997年の消費増税時に大手量販店が店頭価格を引き下げ、これを皮切りに店頭価格の自由化が本格的に始まり酒類受難の時が始まった。店頭価格が一斉に下がり価格競争が激しくなったことで、酒販店が減少するとともにメーカー・卸・小売の再編が相次いだ。これが平成で一番大きな出来事だったと思う。

平成は、激動の時代だったが明るい話題としては、バブル期にワインやシャンパーニュが広がったことで、今日に至るまでに市場を確立できたことだ。清酒は級別制度が廃止されたことで商品選択肢が広がった。国が定めた分類基準を元に商品を選ぶのではなく、製法や原料といった酒本来の価値で商品を選べるようになった。

令和の時代は、国税庁が取り組んでいる適正価格での販売が定着することを期待したい。加えて、飲用時品質を向上させる必要がある。これは製配販3層と外食も含めて業界全体で取り組むべき課題だ。酒類消費量が減少している中で、品質の劣化した酒が流通してしまうことは避けたい事態だ。

◆今期の重点MD施策:「酒は国分に」を前面に ノウハウ・商品で支援

国分グループ本社は、EU(欧州連合)とのEPA(経済連携協定)発効などで変革期を迎える酒類市場に対して、酒類トップ卸としてこれまでに培ったノウハウと豊富な商品群で、他社にはない提案を進めている。自社主催をはじめとした展示会から今期の重点MD施策を見てみる。

2月に千葉・幕張メッセで開催された「FOOD TABLE in JAPAN2019」では「酒は国分に」をメーンテーマに掲げ、二つの展示会の計4ヵ所に大規模出展した。

最大となったスーパーマーケット・トレードショーの加食ゾーンでは人気漫画のキャラクターを使い、酒税法の変化など市場を取り巻く課題をイラストとともにわかりやすく解説。改元に合わせた日本酒のコト提案を大々的に行ったほか、大きな市場の変化が見込まれる欧州ワインやウイスキーといった注力分野の動向を予測した上で、国分が取り扱う商品と売場の棚割り例を試飲とともに紹介した。

欧州ワインでは仏産「ロシュ・マゼ」、伊産の「チェッキ」や「パスクア」、世界的に人気となっている日本ワインでは「JWINE」、国産の原酒不足が続くウイスキー分野には「トマーティン」と、多彩なオリジナルブランドの味わいを試飲で紹介した。

新たな価値の提案ではエシカル消費への対応としてオーガニックワイン、健康志向に対してはハンガリー伝統の薬草酒「ウニクム」、価格に頼らない高品質のアイテムとしてシャンパーニュ「ジャカール」と、それぞれに具体的なブランドを来店者の共感を呼ぶ売り方提案を交えて披露した。

これらのうち「ロシュ・マゼ」はフランス国内で圧倒的な販売量を誇るブランド。日本でも輸入ワイン市場の定番商品として定着を図っている。年内には「ヴィオニエ」「シラー」といった新たなブドウ品種を投入するほか、オーガニックの発売も視野に入れる。

ワインについてはスペイン産の高品質カヴァ「カステルブラン」も重点ブランドに位置づける。20~30代の若年層に対し、新しいブランドとして認知が拡大しており、こちらも定番として選ばれるように浸透を図っている。

すでに一定量の取り扱いになっているオーガニックワインを全体として強化していくほか、5月に子会社化したヌーヴェル・セレクションと連携を深め、ファインワインの拡大につなげていく。

「ウニクム」は、本国では胃腸の調子を整える効果があるとして知られる国民的な健康酒。日本ではホテルやバーといった業務用を中心に提案するほか、DgSなどにも広げ新しい健康酒の市場をつくっていきたい考え。「トマーティン」で培った販路を活用し、取り扱いの間口を拡大していく。

また、5月に東京で開催した「国分酒類総合展示・きき酒会」では、日本酒と洋食を組み合わせなど、従来なかった提案を行った。

日本酒では、来年の東京五輪や今秋のラグビーワールドカップで盛り上がる国内のインバウンド消費に対する活性化策を展開。商品ラベルの色ごとに五輪カラーで分けた商品陳列を実例で示した。

洋食との相性提案は、オイルやトマト系など4種のソースに合わせて好相性の日本酒を提案。酒や料理の味を引き立てる組み合わせを試食と試飲で訴えた。また、日本酒にライムをしぼった「サムライロック」を提案し、若者の開拓を狙った飲み方も紹介した。(丸山正和)

-

◆酒類流通の未来を探る:新制度、難局面迎え正念場 次の一手に期待

酒類 特集 卸・商社 2019.09.21●消費動向、不透明な一年 初夏の明るい雰囲気の中、「令和」への改元を迎えた19年。酒類業界では、日本酒を中心に改元記念商戦で予想以上のにぎわいをみせた。一方では「試練の年」とも言われる今年。市場環境を年間で考える場合、従来にも増して難しい局面を迎え…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:はせがわ酒店・長谷川浩一社長に聞く 酒のレベルは向上

酒類 特集 2019.09.21東京都内に複数店舗を展開し、酒の専門店として日本酒ファンから絶大な信頼を得ているはせがわ酒店。40年にわたり同社を率い、日本酒市場の拡大に力を注いできた長谷川浩一社長に、酒類業界の現状とこれからを聞いた。(丸山正和) ●「酒」のレベルは向上 適正価…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:酒類業界の平成を振り返る 規制緩和で競争激化

酒類 特集 2019.09.21平成の時代は、法規制が酒類のある暮らしを大きく変えた。酒類流通の規制緩和を機に、食品スーパー(SM)やコンビニエンスストア(CVS)で酒の販売が急増するなどして、価格競争が激化。後に過度な安売りが規制され、ビール類を中心に店頭価格が引き上げられた。国…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:酒類の輸出入動向=輸出600億円突破 日本酒の海外展開…

酒類 特集 2019.09.21日本産酒類の需要が海外で高まっている。18年の輸出金額は約618億円と初めて600億円を突破。7年連続で過去最高を更新した。日本酒が成長をけん引する中、今後メーカーの海外展開が加速しそうだ。外需開拓が進む一方、国内の輸入酒市場は欧州産ワインの拡大に期待…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:ジェトロインタビュー=日本酒、海外ソムリエに照準

酒類 特集 2019.09.21日本産酒類のさらなる輸出拡大に向け、海外市場の開拓に積極的に取り組んでいるのが日本貿易振興機構(ジェトロ)だ。海外の酒類バイヤーと日本の酒類事業者とのマッチング支援に力を入れているが、日本酒についてはレストランに勤めるソムリエもターゲットに、焼酎・泡…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:イタリア大使館貿易促進部長に聞く 拡大期待のワイン市場

酒類 特集 2019.09.212月発効した日欧EPAにより、EU産ワインの関税はゼロとなった。これを契機にEU各国は、日本市場での販売拡大を目指し、さまざまな方策を練っている。欧州ワイン強国の一角を占めるイタリアワインについて、同国大使館貿易促進部のアリスティデ・マルテッリーニ部…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:全国系卸の戦略=国分グループ本社 「量から質」へ

酒類 特集 卸・商社 2019.09.21国分グループ本社は「量から質」への転換を加速させて、大きな変革期を迎える酒類市場の課題解決を目指す。改正酒税法の順守を徹底しつつ、高付加価値の輸入酒や和酒の新しい飲み方を提案し、市場活性化に努める。酒類事業を統括する東野聡執行役員MD統括部長に、業界の…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:全国系卸の戦略=日本酒類販売 変化対応へ柔軟な発想

酒類 特集 卸・商社 2019.09.21日本酒類販売は、市場環境の変化に伴い消費者の購買行動が大きく変容する中、新たな需要創出に向け提案力を強化する。橋本則之専務取締役営業本部本部長は「固定観念に縛られては生き残れない」と指摘し、若者の嗜好の変化に対応するため、若手社員の柔軟な発想を生かし…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:全国系卸の戦略=三菱食品 生産性上げ競争力強化

酒類 特集 卸・商社 2019.09.21三菱食品は今期、改正酒税法の順守を前提とした上で、サプライチェーン全体を俯瞰(ふかん)し、卸機能のレベル向上を図る。経営を効率化し生産性を上げることで、競争力アップに努める考えだ。同時に日欧EPA発効などで変化する市場に対応し、輸入ワインを中心にオリ…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:全国系卸の戦略=三井食品 「量より質」を継続強化

酒類 特集 卸・商社 2019.09.21三井食品は、労働力不足による人件費や物流費の高騰に加え、酒類を取り巻く競争環境の厳しさを背景に、「量より質」の重点施策を継続的に強化する。メーカーコラボによる付加価値型のオリジナル商品戦略で差別優位性を高めるほか、物流受託の拡大などで反転攻勢に動く。…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:全国系卸の戦略=伊藤忠食品 嗜好変化の対応が重要

酒類 特集 卸・商社 2019.09.21伊藤忠食品は、10月の消費増税軽減税率制度施行に伴う酒類市場の先行きもにらみ、消費者の嗜好や購買行動の変化へ対応力をより高めていく。今期は既存顧客との取引深耕に加え、ドラッグストアやECといった成長業態や、業務用向けの取組みも強化する。角田憲治常務執…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:全国系卸の戦略=日本アクセス 酒卸にない提案目指す

酒類 特集 卸・商社 2019.09.21日本アクセスは、今年2年目となる中期経営計画で酒類と菓子の強化を掲げている。社内的には16年に酒類MD部を発足し、強みであるチルド物流網を生かした「生酒(なまざけ)」の提案に力を入れてきた。取り扱いの蔵元・アイテム数も着実に増えており、販売先も拡大中…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:イズミック・盛田宏社長 理念は得意先経営支援

酒類 特集 2019.09.21リテールサポート(得意先経営支援)を経営理念とするイズミック。今期は前期比1%増の2093億1900万円が目標。同社独自の切り口で情報発信を行う「イズミックマーケットアイ」は運用から1年が経過するなど、「価格競争から付加価値競争へ」に向けた取り組みを…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:名畑・名畑豊社長 足腰強い骨太企業体質へ

酒類 特集 2019.09.21外食文化発展のため、飲食店を総合的にサポートする関西最大手の業務用酒類食品卸・名畑。外食産業が直面するテーマに対して、積極的に解決策を打ち出す。社内では人事制度の全面改革に取り組む。今年からは飲酒運転撲滅活動を推進する「SDDプロジェクト」にも参画。…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:新潟酒販・雫石明社長 グループ力をフルに発揮

酒類 特集 2019.09.21新潟県で酒類卸を専業とする新潟酒販は、一昨年から国分グループとなり、新たなステージで独自の存在感を示している。新潟県は清酒88蔵と日本一の蔵数を誇り、県産酒は県外・海外への新たなビジネスを広げる柱だ。4月から新たに就任した雫石明社長は、「県産酒は強い…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:メーカーの視点から=サッポロビール・高島英也社長に聞く

酒類 特集 2019.09.21◇“四方よし”今後も追求 サッポロビールは創業以来、原料生産者との強い結びつきをもち、現在でも大麦とホップを自社で育種する世界で唯一のメーカーとして知られる。150年近い歴史を誇り、独自の文化をもつ同社の高島英也社長に、平成の振り返りと新たな令和時…続きを読む

-

酒類流通の未来を探る:小売最前線=限られた売場で選ぶ楽しみ

酒類 特集 2019.09.21嗜好(しこう)の多様化を背景に、SM(食品スーパー)の酒類売場は品揃えの変化を続けている。市場の推移に合わせて缶チューハイなどのRTD売場が拡大、輸入ビールの棚は多くが国産クラフトビールに置き換わり、ウイスキーは輸入ブランドが増えた。ワインは広がった売…続きを読む