食品ニューテクノロジー研究会「培養肉の未来図-グローバル市場と規制動向の最前…

2026.02.25日本食糧新聞社主催の食品ニューテクノロジー研究会は1月16日に東京・入船の食情報館で定例セミナーを開催。「培養肉の未来図-グローバル市場と規制動向の最前線」をテーマに、久保村食文化研究所代表久保村喜代子氏が座長を務め、Webライブ配信を含めて49人の…続きを読む

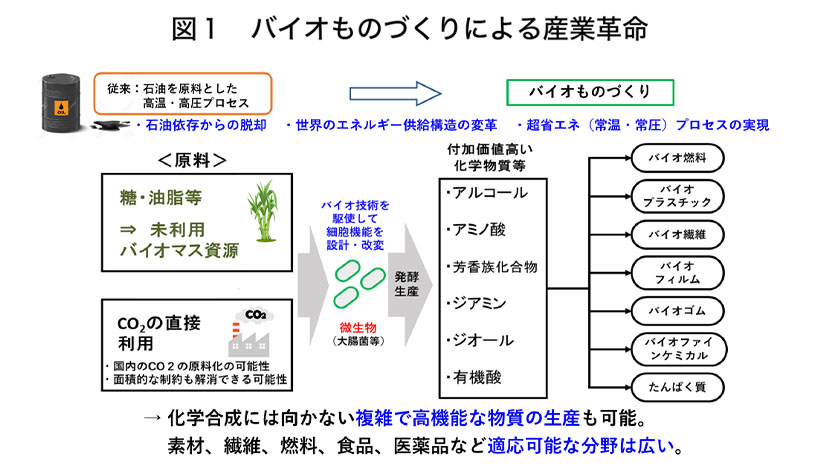

◇「Engineering Biologyを中心としたバイオものづくり」 バッカス・バイオイノベーション・近藤昭彦代表取締役 現在、世界は化石資源に依存した経済構造から、生物機能を活用した持続可能な「バイオエコノミー」への転換期にある。ここでは、講…続きを読む

◇「Engineering Biologyを中心としたバイオものづくり」 バッカス・バイオイノベーション・近藤昭彦代表取締役 現在、世界は化石資源に依存した経済構造から、生物機能を活用した持続可能な「バイオエコノミー」への転換期にある。ここでは、講…続きを読む

●座長に熊澤義之氏 日本食糧新聞社主催の食品ニューテクノロジー研究会は、座長に東京薬科大学生命科学部応用生命科学科食品科学研究室教授・熊澤義之氏を迎え、2月12日に東京・入船「食情報館」で講演会を開催する。 「おいしさ」は食品にとって重要な特性で…続きを読む

日本食糧新聞社主催の食品ニューテクノロジー研究会は、11月18日に東京・入船の食情報館で定例セミナーを開催。「ノロウイルスをめぐる食環境衛生~感染発生動向、基本対策、トイレ衛生管理、不活化効果迅速判定法~」をテーマに、機能水研究振興財団理事長の堀田国…続きを読む

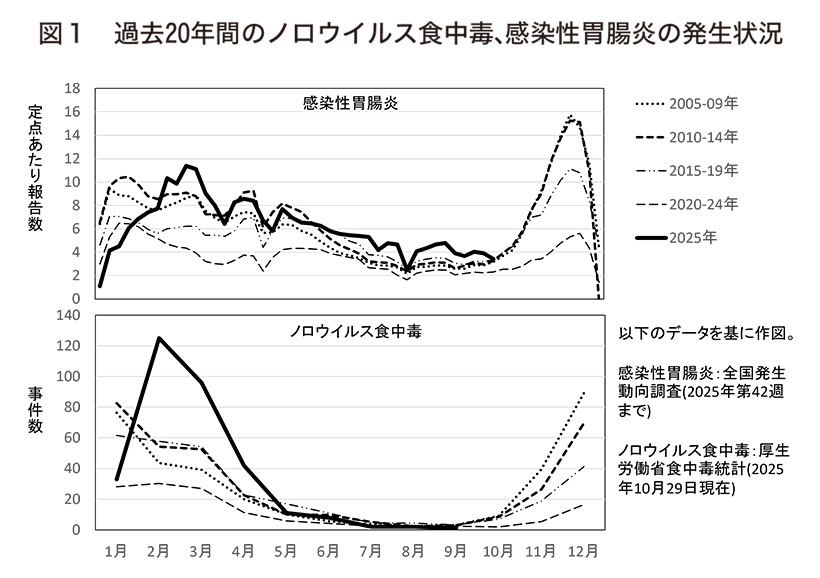

◇「ノロウイルス感染症について知っておくべき最新情報・知識と基本対策」 国立医薬品食品衛生研究所・野田衛客員研究員 ノロウイルスは、冬季の感染性胃腸炎や食中毒の主要な原因ウイルスである。主な感染経路は手指などを介した接触感染と、ノロウイルスの汚染を…続きを読む

◇「ノロウイルス感染症について知っておくべき最新情報・知識と基本対策」 国立医薬品食品衛生研究所・野田衛客員研究員 ノロウイルスは、冬季の感染性胃腸炎や食中毒の主要な原因ウイルスである。主な感染経路は手指などを介した接触感染と、ノロウイルスの汚染を…続きを読む

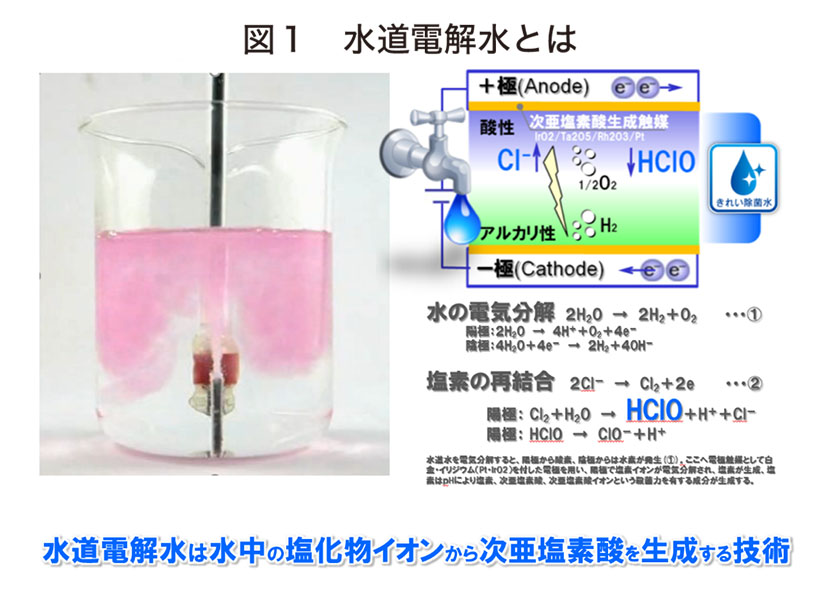

◇「水道電解水によるトイレ・水廻りの衛生管理」 TOTO執行役員/総合研究所・梅本歩所長 TOTOが進めてきた過去30年間のトイレ衛生性改善のための釉薬(ゆうやく)の改善、洗浄方式の改善によるフチなし大便器の実現、温水洗浄便座など便座機構部のワンタ…続きを読む

◇「水道電解水によるトイレ・水廻りの衛生管理」 TOTO執行役員/総合研究所・梅本歩所長 TOTOが進めてきた過去30年間のトイレ衛生性改善のための釉薬(ゆうやく)の改善、洗浄方式の改善によるフチなし大便器の実現、温水洗浄便座など便座機構部のワンタ…続きを読む

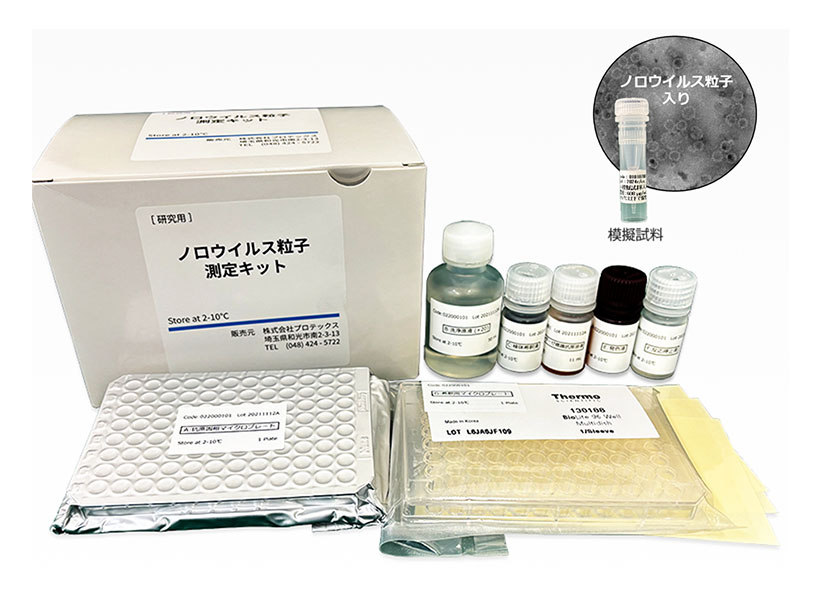

◇「培養法に依らない迅速抗ノロウイルス効果検査法」 プロテックス 企画開発事業部・須賀新太郎課長 ノロウイルスは感染力が強く、社会全体にとって最大のリスク要因の一つである。そのため、予防対策として消毒処理や処理に使用する抗ウイルス剤が不可欠だが、そ…続きを読む

◇「培養法に依らない迅速抗ノロウイルス効果検査法」 プロテックス 企画開発事業部・須賀新太郎課長 ノロウイルスは感染力が強く、社会全体にとって最大のリスク要因の一つである。そのため、予防対策として消毒処理や処理に使用する抗ウイルス剤が不可欠だが、そ…続きを読む

●座長に久保村喜代子氏 日本食糧新聞社主催の食品ニューテクノロジー研究会は、座長に久保村食文化研究所代表・久保村喜代子氏を迎え、1月16日に東京・入船「食情報館」で講演会を開催する。 現在、日本国内では培養肉の原材料開発に向けた技術体制を整えつつ…続きを読む

●座長に吉田亜彦氏 日本食糧新聞社主催の食品ニューテクノロジー研究会は、座長に日清製粉グループ本社常務執行役員R&D・品質保証本部本部長・吉田亜彦氏を迎え、12月19日に東京・入船「食情報館」で講演会を開催する。 超高齢化社会を迎え、健康寿命の延…続きを読む

日本食糧新聞社主催の食品ニューテクノロジー研究会は10月8日に東京・入船の食情報館で定例セミナーを開催。「Well-beingを目指す次世代機能性食品科学」をテーマに、東京大学名誉教授兼東京農業大学客員教授の阿部啓子氏が座長を務め、Webライブ配信を…続きを読む

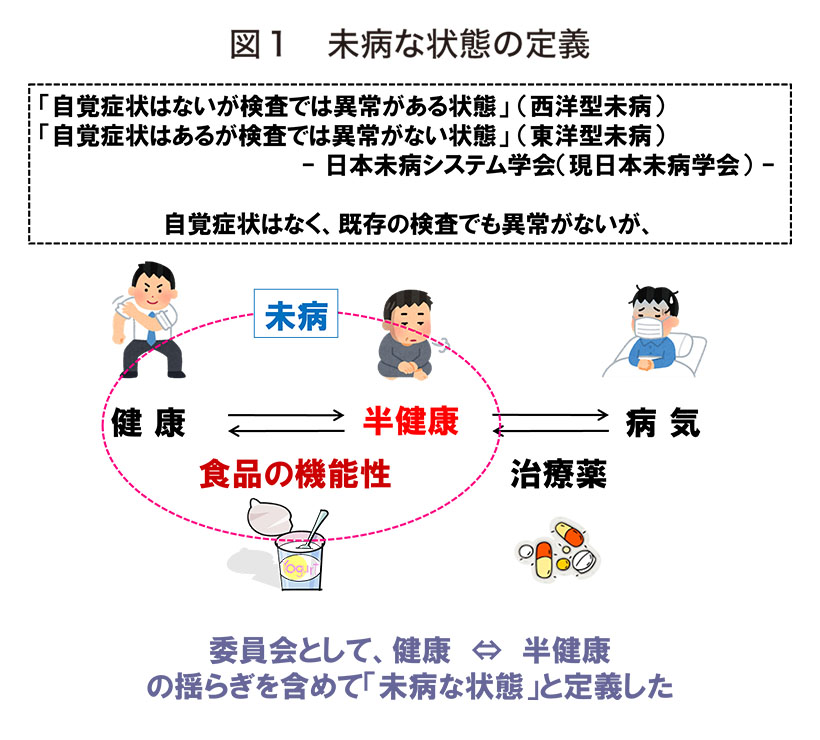

◇「日本学術振興会R021食と未病マーカー産学協力委員会の活動紹介」 東京大学大学院農学生命科学研究科特任研究員・大阪公立大学農学部非常勤講師・秋元健吾博士 日本学術振興会には、学界と産業界の研究者などからの発意により、新たな観点から産学協力の場を…続きを読む

◇「日本学術振興会R021食と未病マーカー産学協力委員会の活動紹介」 東京大学大学院農学生命科学研究科特任研究員・大阪公立大学農学部非常勤講師・秋元健吾博士 日本学術振興会には、学界と産業界の研究者などからの発意により、新たな観点から産学協力の場を…続きを読む