新春特集第1部

新春特集第1部:プラントベースフード・代替食 2021年も上昇トレンド

2020年は植物性原料を使ったプラントベースフード(PBF)や代替食が大きく存在感を強めた一年だった。世界的なトレンドを背景に国内でも食肉加工や飲料大手など食品メーカーが相次ぎ市場参入したほか、外食大手やコンビニエンスストア(CVS)も商品化するなど一気に認知度を拡大。新型コロナの影響で品切れした精肉の代わりに、植物肉を購入する新たな消費機会も生まれたようだ。今後も健康意識などの高まりを追い風に、5年後の国内市場は1000億円規模に達するとみる関係者もある。国も将来的な食糧危機の視点から代替タンパク質の確保へ本腰を入れ始めるなど、2021年もPBFを取り巻く環境は上昇トレンドにある。(篠田博一)

●サステナビリティー・健康志向を追い風に

植物肉などのPBF市場は環境保護意識の高まりやビーガン(完全菜食主義者)、ベジタリアンの増加などを背景に世界的に市場を拡大。世界人口の増加や気候変動に伴う将来的なタンパク質供給源の不足を補う視点からも、持続可能な植物性食品が急速に注目を集めている。そうした世界的潮流は日本にも波及しているが、現状では海外のような社会的要因よりも、植物性の持つ健康イメージが国内市場の拡大をけん引する格好だ。中高年のメタボ改善や女性の美容意識、高齢者の体力維持などを目的に、タンパク質摂取を脂質の高い肉からヘルシーな植物性へ切り替える需要が広がっている。

特に昨年は7月開催予定だった東京2020大会へビーガンやベジタリアンを含む多くの外国人の訪日が見込まれていたことから、食品業界では、インバウンド対応も視野に植物肉を強化する動きが過熱。家庭用市場で先行していたマルコメ(ダイズラボ)や大塚食品(ゼロミート)などに続き、日本ハムや伊藤ハムが参入。先行していた丸大食品と併せ、食肉加工メーカー大手3社が揃い踏みした格好だ。

卸も伊藤忠食品が昨年から調達機能を生かしたPBFの商品施策提案を本格化させているほか日本アクセスも外食市場向けに開発商品で参入。ロッテリアやモスバーガーなどのハンバーガーチェーンも植物肉を使った商品の品揃えを進め、CVS大手3社も大豆ミートの弁当・惣菜の販売を開始するなど、一気に市場が動き出した。

新型コロナウイルスの感染拡大で東京2020大会は延期となったが、家庭用市場では「外出自粛で家庭内の新たな食事にチャレンジする機運が強まり、大豆ミートを利用する層が増えた」(メーカー)、「買い物頻度の抑制でストック需要が増加し、食品スーパー(SM)店頭では精肉の品薄や欠品が発生。肉の代替としてベジミートを購入するきっかけが生まれた」(卸)など、コロナ禍がPBFの認知度向上へ新たな追い風になったとみる向きは少なくない。

●日本市場、植物性のブランディングが重要

ビーガンやベジタリアン人口が少なく健康志向が先行する日本のPBF市場だが、将来的には流れが大きく変わる可能性もある。現状の主要購買層は自身や家族の健康を気遣う30~40代の女性とみられ、企業もこの層をターゲットにした商品開発を行うケースが目立つ。

一方、将来の消費の主役を担う10~20代は現在の主要購買層と比べ、環境保護や動物愛護などの意識が強いとされる。SDGs(持続可能な開発目標)の浸透や脱プラ、レジ袋の有料化などの動きが進み、現在以上にサステナビリティーが重要視される社会環境になれば、日本における植物肉市場も欧米に似た成長をたどる可能性もある。

植物肉専業ベンチャーとして11年から市場推移を見てきたグリーンカルチャーの金田郷史社長は、食ビジネスの総合的な技術革新を目指すフードテックにおいて、「植物から畜肉を生産するPBFは圧倒的効率化という観点から、産業革命や情報革命に匹敵する最も重要な分野」とし、「食の産業革命になる」とPBFの持つインパクトを強調。

ビーガンなどの数が少ない日本でPBFを展開する場合、海外と異なるアプローチを行うことが重要になるという。肉の代替品や環境配慮、動物愛護などをセールスポイントにするのではなく、おいしさや味の良さなど品質の訴求・追求が最も購入動機を喚起できるとし、その上で「プラントベース=植物の良いイメージを連想できるブランディング」(金田社長)が鍵を握るとみる。

今後の市場予測として、国内でPBFが一般化するには早くて10年、通常で20年の期間を要するとの見解も示した。07年に登場したスマートフォンが普及率60%を超えるのに10年掛かったこと、代替食の先駆けでもある豆乳がこの20年で1人当たり消費量を10倍へ拡大したことなどを参考材料に想定。

「価値観が違う10~20代が消費の主役にスライドすれば、市場は大きく変わる。PBFは長いスパンで見ることが必要で、将来は食品メーカーも無視して通過できない市場になるだろう」(同)と先を見据えた取組みの重要性を強調する。

将来へ向けた植物肉の可能性を示す動きとして、昨年は発芽大豆由来の植物肉「ミラクルミート」を開発・製造するスタートアップ企業のDAIZ(熊本市)が、大手メーカーや総合商社と相次ぎ提携したのも注目される事象だ。

昨年11月に日鉄物産、12月は兼松、味の素社、丸紅との資本業務提携を発表。DAIZの技術力に大手企業も強い可能性があると期待していることを示し、今年は提携によって国内外の市場で「ミラクルミート」の販売拡大へ取り組む動きが加速しそうだ。

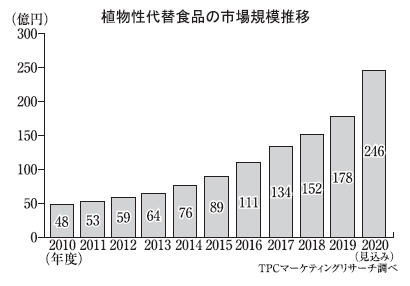

●市場規模は10年前の5倍強へ

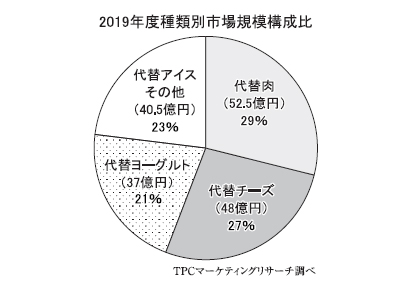

植物肉と同様の流れは、乳製品や飲料など他の市場にも波及しつつある。TPCマーケティングが調査した19年度の植物性代替食品の市場は前年比17.1%増の178億円(業務用を除く家庭用市場)。20年度は246億円(同38.2%増)と引き続き大幅に伸長し、市場は10年前に比べて5倍強へ拡大する見通しだ。

植物肉分野への大手参入をはじめ、既存のNB製品でも植物性由来へ切り替える動きが相次いだことなども、市場の拡大要因になるとみられる。昨年はアサヒ飲料が100年ブランドの「カルピス」で豆乳原料を使った「GREEN CALPIS」(グリーンカルピス)を新発売したほか、江崎グリコが「植物生まれのプッチンプリン」を投入。これら飲料やデザート分野における有力ブランドの試みは、PBF市場の需要拡大に寄与してきそうだ。

市場の種類別動向を見ると、代替肉に次ぐ規模の代替チーズもこここまで大幅な伸びを示してきた。通常のチーズに比べコレステロール95%オフの「スティリーノ」で市場の成長を支えてきたマリンフードは近年、100%植物由来商品の開発でビーガン対応も強化。相模屋食料がチーズ代わりに使える豆腐「BEYOND TOFU」で参入するなど、需要創出へ向けた新たな動きは後を絶たない。

ヨーグルト市場でも豆乳などを原料にした商品のエントリーが相次いでおり、女性層を中心にアーモンドミルクの人気が急上昇するなど、SMの洋日配売場の品揃えは大きく様変わりしてきた。植物性ヨーグルトは、和日配や飲料系などを主体に、一部大手卸がPB展開する構図となっている。

代替食品は健康志向だけでなく、原料不足や相場の高騰を補うメリットもある。水産メーカーの一正蒲鉾が16年に発売した「うな次郎」はニホンウナギの資源枯渇や価格上昇を見据えて開発した商材で、カマボコを原料に独自技術で外見や味、食感などをウナギのかば焼きそっくりに仕上げたのが特徴だ。毎年、シーズンの丑(うし)の日には需要が大きく伸びることから、例年7月に向けて、新製品の投入などを実施。併せて日常使いのメニュー提案などを行い、通年での需要拡大を目指している。

-

◆新春特集第1部:試される変化対応力

特集 総合 2021.01.012021年は、団塊世代が後期高齢者となり始める22年を目前に控え少子高齢化と生産年齢人口の減少が加速する中で、ワクチンの普及次第ではあるものの、新型コロナウイルスへの感染リスクとは依然、背中合わせ、感染症対策の影響を受け続ける年となろう。リスク低減の…続きを読む

-

新春特集第1部:新春インタビュー 野上浩太郎農林水産大臣に聞く

特集 総合 2021.01.01◇社会変化へ対応 次代を切り開くパラダイムシフト 新型コロナウイルス感染症の世界的大流行によって、消費者の行動も変わり、また企業の経済活動も大きな変革を余儀なくされている。同時に情報通信技術(ICT)の進展・普及、国内の人口減少、途上国の経済発展な…続きを読む

-

新春特集第1部:プラントベースフード・代替食 2021年も上昇トレンド

特集 総合 2021.01.012020年は植物性原料を使ったプラントベースフード(PBF)や代替食が大きく存在感を強めた一年だった。世界的なトレンドを背景に国内でも食肉加工や飲料大手など食品メーカーが相次ぎ市場参入したほか、外食大手やコンビニエンスストア(CVS)も商品化するなど…続きを読む

-

新春特集第1部:パッケージ最前線 21年は包装見直す転換期 「持続可能性」キ…

特集 機械・資材 2021.01.01●食の未来支える技術に期待 コロナ禍に伴い、生活者の消費行動は劇的に変化した。新しい生活様式(ニューノーマル)が“ノーマル”になるであろう2021年は、食品包装の在り方を見直す転換期になるかもしれない。日本食糧新聞が予想する今年のパッケージトレンド…続きを読む

-

新春特集第1部:パッケージ最前線=省資源 プラ削減で環境負荷低減

特集 機械・資材 2021.01.01今まで使っていたものをなくす--。一時的に不便は生まれるかもしれないが、それによって得られるメリットは少なくない。20年はPETボトル飲料のラベルレス化やプラスチック製ストローの廃止、レジ袋有料化の動きが活発化した。いずれも廃棄物量削減により環境負荷…続きを読む

-

新春特集第1部:パッケージ最前線=コミュニケーション 企業の声、消費者へ届け…

特集 機械・資材 2021.01.012021年もコロナ禍の収束は見えず、食品メーカー各社は商品開発や販売促進の見直しを迫られそうだ。 その中で重要になりそうなのがパッケージコミュニケーション。「なるほど」と唸(うな)るような仕掛けや、くすっと笑えるデザインは、SNSで拡散されて話題に…続きを読む

-

新春特集第1部:パッケージ最前線=新素材 高機能開発し付加価値を

特集 機械・資材 2021.01.01高い機能性を付与した新しい資材や素材の開発も進んだ。見た目は変わらないが、使用する原料をサステナブルなものに変更したり、より環境負荷の低いものに切り替えたりする動きがある。大手包装資材メーカーを中心に開発が進んでおり、21年はより付加価値の高い包装資…続きを読む

-

新春特集第1部:気候変動対策=食品界 求められる情報開示

特集 総合 2021.01.012021年は食品界の脱炭素へ向けた取組みが加速するか注目される年でもある。19年6月11日に閣議決定して国連に提出したわが国の「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」では、最終到達点としての「脱炭素社会」を掲げた。今世紀後半、可能な限り早期の実現…続きを読む

-

新春特集第1部:気候変動対策=イオン 脱炭素ビジョン 省エネ・再生エネ利用を…

特集 小売 2021.01.01イオンは、2018年の時点で50年をターゲットにした脱炭素ビジョンを発表、中間目標として30年までに排出CO2の総量を10年比で35%削減するとしている。達成に向けたアプローチは(1)店舗(2)商品・物流(3)顧客との協業--の三つからなる。このうち…続きを読む

-

新春特集第1部:日本生協連に見るSDGs エシカル消費へ対応 商品開発に反映

特集 小売 2021.01.01日本生活協同組合連合会のSDGs(持続可能な開発目標)への対応が本格化してきた。生協運動の歴史から見ると、モノ不足の解消、偽物商品の駆逐、生産者との交流、環境配慮など変遷してきたが、その時代の社会情勢を反映した結果だ。現在はグローバル経済で世界的に貧…続きを読む

-

新春特集第1部:日本生協連に見るSDGs=パーム油 春にも認証食品

特集 小売 2021.01.01●メーカーに新たな負担 日本生活協同組合連合会は春にもRSPO・マスバランス(MB)の認証を取得したパーム油で製造したコープ食品を上市する。ようやく食品で商品化できた。メーカーには新たな負担になるが、それを超えていけるがどうかは2021年に掛かって…続きを読む

-

新春特集第1部:日本生協連に見るSDGs=RSPO 環境・労働問題へ配慮

特集 小売 2021.01.01●信頼の基準策定で利用促進 RSPOとは持続可能なパーム油のための円卓会議の略称で、環境保全や労働問題にも配慮したパーム油やそのパーム油を使った製品、工場などを認証している。 世界自然保護基金(WWF)などが中心となり2004年に設立された。その…続きを読む

-

新春特集第1部:日本生協連に見るSDGs=水産エコラベル品 9月時点で77品…

特集 小売 2021.01.01●資源管理の持続性を確認 日本生活協同組合連合会のコープ商品における水産エコラベル認証商品は着実に増え続け、販路も各生協の宅配だけでなく、店舗でも取り扱いが増えてきた。水産エコラベル商品は、MSC、ASC、MELなどで、2016年度には10品目だっ…続きを読む

-

新春特集第1部:日本生協連に見るSDGs=コープみらい 「みんなでおためし」…

特集 小売 2021.01.01日本最大の生協、コープみらいはエシカル消費に対応する商品の普及に力を入れる。「みんなでおためし!海のエシカル」は、学習会やイベントなどでサステナブル・シーフードを実際に試食し、参加者同士で会話しながら、水産資源の現状や消費者としてできることを楽しく学…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=日清食品HD・安藤宏基社長CEO

麺類 特集 2021.01.01日清食品ホールディングス(安藤宏基社長CEO)は、グループのコアビジネスの成長と「カップヌードル」のグローバルブランディングの加速、環境戦略「EARTHFOOD CHALLENGE 2030」による持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指した取組み…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=日本ハム・畑佳秀社長

ハム・ソーセージ 特集 2021.01.014月から新中期経営計画をスタートする日本ハム(畑佳秀社長)は、10年後の2030年ビジョンの実現を目指し、「国内コア領域での成長」「新領域への挑戦」「海外市場の成長」を中心に取り組む中で、社会課題を解決し事業の成長を図っていく。 ●社会課題解決を事…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=伊藤ハム・柴山育朗社長

ハム・ソーセージ 特集 2021.01.01伊藤ハム(柴山育朗社長)の上期業績は、家庭用商品の大幅伸長で堅調に推移したが、コロナ禍による影響が大きいとしており、下期は危機感を持って対応を進めている。21年は先行き不透明な中、状況変化に対して迅速・的確に対応できる即応力を強化していく。 ●即応…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=キユーピー・長南収社長

調味料 特集 2021.01.0120年、創業101周年として新スタートをきったキユーピー(長南収社長)。新型コロナの影響を強く受けたが、新ニーズへ向けた新事業を立ち上げたほか、「貴重な“気付き”を得た」と振り返る。これらを生かし、新たな決意で21年に臨む。 ●学び・気付きを生かす…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=キッコーマン・堀切功章社長CEO

調味料 特集 2021.01.01キッコーマンは国内外の家庭用売上げを伸ばし、業務用の苦戦を補っている。着実な業績回復、営業増益を導くのが、ニーズ対応を優先する価値創造。コロナ禍でも収益改善を果たす、堀切功章社長CEOにコロナ対応、今年の展望を聞いた。 ●ニーズに価値創造特化 生産…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=Mizkan・吉永智征社長兼CE…

調味料 特集 2021.01.01コロナ禍は人々の行動パターンを大きく変え外食産業が厳しい一方で家庭内調理の機会は増えるなど食に関しても大きな影響を及ぼしている。吉永智征社長兼CEOは、こうした変化をチャンスと捉える。ミツカンは調理を核に商品、メニュー、プロモーションを通じて新たな価…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=味の素・西井孝明社長

調味料 特集 2021.01.01味の素社の西井孝明社長は、コロナ禍の中で生まれてきた新しい生活・行動様式、いわゆる“新常態”を四つの特徴を持つ機会と捉えている。その四つの側面から、事業成長と“こころとからだの健康”を共創するASV経営の向上を目指す。 ●新常態を機会と捉える DX…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=ハウス食品グループ本社・浦上博史…

調味料 特集 2021.01.01ハウス食品グループは今期で第6次中期計画を終え、来期から第7次中計へと移行する。コロナ禍の影響が長期化し環境が大きく変化する中で、新中計でこの先の企業の姿をどのようにを描くのかなどをハウス食品グループ本社の浦上博史社長聞いた。 ●既存領域の生産性向…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=エスビー食品・小形博行社長

調味料 特集 2021.01.01エスビー食品はスパイス&ハーブの拡大や生産設備への投資などで、第1次中期経営計画をほぼ満足できる形で結果を残した。現状は新型コロナウイルスの拡大により先行きが不透明だが、小形博行社長は今期からの第2次中計で新たな成長策を描く。 ●スパイス&ハーブ拡…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=エバラ食品工業・森村剛士社長

調味料 特集 2021.01.01エバラ食品工業は19年スタートの中期経営計画「Unique2023」の基本戦略に「コア事業による収益強化と戦略事業の基盤確立」「“エバラらしく&面白い”ブランドへの成長」を掲げる。20年4月就任の森村剛士社長の下、時代やニーズの変化を捉えたスピーディ…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=日清製粉グループ本社・見目信樹社…

粉類 特集 2021.01.01日清製粉グループ本社(見目信樹社長)は長期ビジョン「NNI“Compass for the Future”」で描く目指す姿の実現に向けさらなる成長の基盤づくりを着実に進め、「健康」を支え「食のインフラ」を担うグローバル展開企業を目指している。 ●安…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=ニップン・前鶴俊哉社長

粉類 特集 2021.01.01ニップン(前鶴俊哉社長)は、1月1日に日本製粉から社名を変更し、名実ともに多角的総合食品企業へと動き出した。従来の呼称「ニップン」を新社名とすることで食品業界のみならず一般消費者からも親しまれる会社として、さらなる事業の発展を目指す。 ●多角的総合…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=日清オイリオグループ・久野貴久社…

食用油 特集 2021.01.01食の基幹産業・食用油。家庭用トップの日清オイリオグループ(久野貴久社長)は20年、新型コロナウイルスの影響の中、安定供給と市場活性化に尽力した。厳しさが予想される21年は、新中期経営計画・長期ビジョンを始動。重要な一年となりそうだ。 ●先駆けて新た…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=J-オイルミルズ・八馬史尚社長

食用油 特集 2021.01.01第5期中期経営計画の最終コーナーを迎えている食用油大手・J-オイルミルズ(八馬史尚社長)。コロナ禍の中でも、安定供給で食を支えているほか「おいしさデザイン企業」として経営基盤の強化、企業ビジョンの浸透、組織風土改革なども進めている。 ●中長期を見据…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=明治・松田克也社長

菓子 特集 2021.01.01明治の松田克也社長は、2021年もコロナ禍の収束が見えず我慢の年となるとの見通しを示す。一方、明治グループ2026ビジョン「Byond明治」の実現に向け、財務規律を守りながら、海外を中心に積極的に投資し成長を加速させる。 ●21年は我慢と挑戦の年 …続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=森永乳業・宮原道夫社長

乳製品 特集 2021.01.01森永乳業(宮原道夫社長)は新型コロナウイルス感染症の拡大で大きく変化した生活者意識を捉え、高まりが続く牛乳・乳製品需要の堅持へ対応を進めていく。多様化し拍車が掛かる健康ニーズに対し開発力を発揮するとともに、持続的な酪農乳業業界の発展への貢献を目指す。…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=カゴメ・山口聡社長

果実飲料 特集 2021.01.01カゴメ(山口聡社長)は、21年の成長戦略の柱に「野菜をとろうキャンペーン」を据えて、日本人の野菜不足解消への取組みを加速させる。加えて、持続可能な農業への貢献のために、自然環境の保全に真摯(しんし)に取り組む。 ●野菜不足の解消加速へ 「自然環境の…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=味の素AGF・品田英明社長

嗜好飲料 特集 2021.01.01味の素AGF(品田英明社長)は、全カテゴリーにおいて、「3R」を追求し、「ココロとカラダ」の健康に貢献すべく、取り組む。ウィズコロナに際し、感染防止対策を最優先課題とし、従業員や取引先、生活者の安全を守りながら、事業活動との両立を図っていく。 ●全…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=日本水産・的埜明世社長

缶詰 ハム・ソーセージ 練り製品 特集 2021.01.01日本水産(ニッスイ)は3ヵ年中期経営計画最終年度の今期、新型コロナの影響を国内外で強く受け、通期業績予想の下方修正を余儀なくされた。的埜明世社長は来期を「体質強化の1年」とし、成長軌道への回帰に向け収益向上策を打つ。 ●来期「体質強化の1年」 成長…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=ニチレイ・大櫛顕也社長

冷凍食品 特集 2021.01.01ニチレイは、19~21年度中期経営計画「WeWill 2021」の初年度に、営業利益300億円に初到達した。2年目の今期はコロナ禍で売上高予想を下方修正。大櫛顕也社長は最終年度の目標数値を堅持し、営業益350億円の達成を目指す。 ●今期の増益は達成…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=相模屋食料・鳥越淳司社長

豆腐・納豆・コンニャク 特集 2021.01.01新型コロナウイルス感染症流行という事態にも、欠品を発生させない一方、5月に新商品を連続上市して「食をつなぐ使命」を全うしようとする相模屋食料(鳥越淳司社長)。プラントベースフードとしての豆腐の魅力訴求にも積極的だ。 ●「食をつなぐ使命」全う プラン…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=秋本食品・秋本大典社長

漬物・佃煮 特集 2021.01.01秋本食品(秋本大典社長)は、感染症拡大の影響を受けて内食が増え、免疫力をキーワードに、キムチの売上げが一時は前年比で30%超増加した。21年度は、業種によって大企業の新卒採用が減ることから将来の幹部候補を採用するチャンスとみている。 ●キムチは30…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=フジッコ・福井正一社長

漬物・佃煮 特集 2021.01.01フジッコ(福井正一社長)は21年、SKU(品目)絞り込みや働き方改革、デジタル化など経営改革を強力に進める。コロナ禍に伴うデフレ到来を見据えさらなる生産性向上を目指す。主力商品の改良や通販事業拡充などでニューノーマル市場へ対応する。 ●経営改革を強…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=アサヒビール・塩澤賢一社長

酒類 特集 2021.01.01アサヒビールは昨年、「おいしい生ビールが飲みたい」というニーズに応えるため、飲食店での樽生ビールの品質向上サポート策を推進。今年も期待を超えるうまさの提供に取り組み、ビール市場の活性化に挑む塩澤賢一社長に展望を聞いた。 ●最高の生ビール提供へ 期待…続きを読む

-

新春特集第1部:21年トップは語る成長戦略=キリンビール・布施孝之社長

酒類 特集 2021.01.01「求められる価値を次々と提案し、酒類全体をもっと魅力的にしていきたい」と意気込むのはキリンビールの布施孝之社長。昨年は業務用の課題解決に貢献する新たな提案をスタートし、強い手応えを示す。布施孝之社長に21年の戦略を聞いた。 ●本音射抜く施策次々と …続きを読む