令和の食品産業特集

令和の食品産業特集:平成の到達点=食品の安全・安心 大きく揺らいだ30年間

◆令和に課題引き継ぐ 消費者理解、海外対応も

平成の三十余年間に食品の安全・安心は大きく揺らいだ。食品企業による事故・事件、表示の偽装・ミスなどに加えて、鳥インフルエンザ、口蹄(こうてい)疫、牛海綿状脳症(BSE)などの感染症などもあり、行政の制度、国際的な整合性への対応などが課題となった。行政も食品安全委員会や消費者庁を設置し、制度を変更してきた。HACCP(危害要因分析重要管理点)を義務付けた食品衛生法、食品表示法など法令順守(コンプライアンス)体制の構築、企業の社会的責任(CSR)、持続可能な開発目標(SDGs)、海外の小売業などが要求している食品安全マネジメントシステムなどへの対応が令和の時代にも課題としてつながっている。(伊藤哲朗、本宮康博)

◇衛生管理超える事態 2事件が生協巻き込む

食品表示ミスは以前にもあったが、農林水産省などの監視も強まり、2006(平成18)年ごろからは偽装などが多く発覚した。また、今までの食品衛生管理では想定していないような事件も起きた。事件、事故などを起こした食品企業が指導などの行政処分に加えて、刑事罰の色合いが強い詐欺罪に問われる事態にまで発展する。そうした企業から商品を調達した企業にも影響が出る。07(平成19)年と08(平成20)年に、日本生活協同組合連合会が巻き込まれた二つの事件があった。北海道のミートホープ社による牛肉の偽装と、中国の天洋食品で製造した冷凍ギョウザへの農薬の意図的な混入。日本生協連はPB(自主企画)商品の委託先に責任を転嫁せず、自らも消費者などに謝罪した。こうした事件もあって消費者庁が設立し、食品表示法が順次、施行された。今はフードディフェンスに多くの食品メーカーが取り組んでいる。

07年6月20日に朝日新聞がスクープ記事を掲載した。日本生協連がPB商品として販売している「CO・OP牛肉コロッケ」の原料が牛肉ではなく、内臓肉や他の畜種だったのだ。牛肉コロッケ自体は北海道の冷食メーカーが製造していて、同社はミートホープから原料を調達していた。

ミートホープではもともと元社員が「不正が行われている」ことを朝日新聞に情報提供する前に、農水省の地方機関である北海道農政事務所、北海道庁、北海道警察には伝えていた。JAS法事案のため道警は動けず、北海道農政事務所は「北海道内でのみ流通している」「業者間取引はJAS法では積極的に取り締まれない」とし、道庁に任せる判断をしたという。道庁はそのような連絡を受けていないとしている。

朝日新聞に記事が出てから、道警、道庁、北海道農政事務所も動き、首謀者を虚偽の情報を提供したとして、不公正競争防止法で検挙、後に詐欺罪としても立件した。

農水省はJAS法でも業者間取引にも表示や送り状などによる情報伝達を義務付け、警察庁、厚生労働省、公正取引委員会との連絡窓口を設置し、情報を共有化できるようにした。

日本生協連の検査センターはコロッケの中に使われている肉の量を検査していたが、「まさか牛肉以外のものが使われている」とは考えていなかった。日本生協連も被害者ともいえるが、日本生協連の山下俊史会長(当時)は本紙の取材に「本当の被害者は組合員、消費者」と自らを厳しく責めていた。

●健康被害で捜査も

07年10月と11月に、日本生協連のPB商品の冷凍ギョウザで妙なことが起きた。10月には東北の物流センターで異臭騒ぎがあり、また、コープあいづでは実際に冷凍ギョウザを購入したパート職員が「味が変」と口の中に入れただけで食べなかった。日本生協連はパート職員が口に入れた当該品を分析し、保管してあった同じロット番号の商品も試食したが、「物流による事故」と判断していた。年が明け、08年1月、実際に食べた千葉県の組合員が体調を崩した。保健所が調査、千葉県警も捜査に乗り出した。原因は冷凍ギョウザで、その中に農薬で使われるメタミドホスなどの混入を把握した。

千葉県警の担当者は日本生協連の検査センターの以前の分析結果である波形を見て、「メタミドホスが混入した同じ案件」と見抜いた。

日本生協連などは、物流センターなど混入の可能性のある場所をすべて調べたが、原因は分からなかった。「中国の工場で混入」と予想していたが、2年後に委託先である中国の天洋食品の元従業員が意図的に混入させたことが判明した。犯人は中国で罰せられた。

日本生協連には責任はあるが、非はない。第三者委員会を設置し、問題のある工程を洗い出した。当時、PB商品であるコープ商品は約6000アイテムあったものを4000アイテムにまで削減し、製造工場の監査の頻度を高めるなど管理体制を大幅に強化した。

◇BSE対策は見直し 「リスク評価」で議論

日本国内でBSE感染牛が確認され、牛由来の肉骨粉を牛に与えない飼料規制、全頭検査を実施し、食品安全委員会を設置した。しかし、設置してほぼ半年しかたっていない03(平成15)年12月に米国で感染牛が確認された。日本では全頭検査を義務付けていたため、米国からの牛肉の輸入再開に多くの時間がかかった。

米国産牛肉の輸入禁止から再開までには、食品安全委員会が承認した上での国内のBSE対策である全頭検査の緩和、米国が日本の基準に合わせた日本向けの輸出プログラムの作成、それを委員会が認める手続きが必要だった。自国の手法にこだわる米国と日本の協議もまとまるまでに時間がかかり、食品安全委員会自体の動きも遅かった。

国内BSEは行政機関にも問題があるとして、食品安全のためにコーデックス委員会が推奨しているリスク分析の考え方を導入。リスク評価機関(食品安全委員会)を、リスク管理機関(厚労省、農水省など)から独立させた。微生物を制御する手法、残留農薬の基準などについて厚労省や農水省から依頼を受けて、それを科学的知見で評価していく。また、こうした委員会や各省庁の審議会も原則として公開するなど透明性の確保を目指した。

BSEなどを検討するプリオン専門調査会は米国の実態などの報告を受けてはいたが、BSE問題は生体牛の流通、と畜場の実態、飼養管理など幅広い分野の科学的知見が必要なことから、04(平成16)年4月の委員会の会合で情報収集し、その知見を委員会で共有化していくことを決めた。農水省や厚労省の諮問がなくても、食品安全基本法で決められている「委員会による自ら評価」と位置付けた。一部のメディアは米国からの「輸入再開に向けて検討」と報じたが、それ以前の段階だった。

04年9月には国内対策についての中間取りまとめを行って、「(過去の検査結果を踏まえて)少なくとも21ヵ月齢以上の牛では、BSE感染を確認できる可能性がある」と微妙な言い回しにした。行政機関の慣習として、他の組織の規制が緩すぎる場合には強化を求めるが、緩和は要求せず、それに倣った。

●論争の難しさが壁に

世界的に見ても検査は疾病の蔓延(まんえん)状況を把握するための方法で、特定危険部位の除去徹底が一番重要だ。農水省や厚労省は、「消費者の不安を払拭(ふっしょく)するために、全頭検査は方法の一つ」と位置付けていたが、まず21ヵ月齢以上は検査(20ヵ月齢以下は検査しない)で委員会に諮問、国内対策の見直しから手をつけた。委員会は05(平成17)年4月には、検査対象を緩和してもリスクは変わらないと結論づけた。

米国は、日本向けに20ヵ月齢以下の牛に限定した輸出プログラムを提案。同年5月には、厚労省が20ヵ月齢以下の米国産牛肉についてリスク評価を諮問。国内対策と、同等かどうか判断を求めた。「米国産を輸入するための結論」といった批判も寄せられていた。

プリオン専門調査会は10回に及ぶ会合を開き、リスクに差がないと判断。食品安全委員会が05年12月に答申した。その後、国内対策の検査月齢を変えながら、米国産牛肉の本格的な輸入再開に進んでいった。

「自ら評価」「国内対策の見直し」「米国産牛肉のリスク評価」での議論は、「学会の論争のような面」もあった。科学的なリスク評価は科学者であっても難しく、それを伝えるメディアも、情報を受け取る業界・消費者も慣れていなかった。

-

◆令和の食品産業特集:未来つかむ令和の変革 節目迎え決意を

特集 総合 2019.08.242019年、4月末に平成三十余年の歴史の幕が降り、5月の改元を経て新たな元号「令和」の時代を迎えた。 身の回りのあらゆる機械、機器、器具がインターネットに接続され相互制御が可能になるIoT(モノのインターネット)の技術やAI(人工知能)、デスクワー…続きを読む

-

令和の食品産業特集:特別対談 アクシアル・原和彦社長×国分G本社・國分晃社長

特集 総合 2019.08.24◆生産性向上は領域超えて 持続可能な社会の実現へ=アクシアルリテイリング・原和彦社長×国分グループ本社・國分晃社長 新時代・令和の食品産業は、平成から顕在化した人口減少や労働力不足といった構造問題に向き合いつつ、さらなる変化が想定される生活者のライ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=イノベーション 先端技術で生産性革命

特集 機械・資材 2019.08.24◇労働力不足解消の切り札に 農林水産業では現在、担い手の減少および高齢化の進行により、労働力不足が深刻化している。人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多いため、現場では作業の効率化や省力化、負担軽減が求められている。そこで国が力を注ぐのが、ロ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=SDGs 社会課題解決の重要指標

特集 総合 2019.08.24SDGs(サステナブル・デベロップメント・ゴールズ=持続可能な開発目標)は、国連サミットが2015年9月25日、全会一致で採択した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載されている16年から30年までの国際目標だ。地球上の誰一人として取り残さ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=健康増進 第3次の「機能性」の役割大

特集 総合 2019.08.24◇国民生活の豊かさに直結 令和時代、食が果たすべき役割は従来以上に大きく変ぼうする。超高齢社会の中、これまで食の根幹をなしてきた「栄養」「し好(おいしさ)」に続く第3次機能として、「生体調節機能(機能性)」が大きく注目されている。食は生きる上で最も不可…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=新需要・新価値創造 時短や簡便傾向進む

特集 総合 2019.08.24◇健康や味覚で付加価値を 日本の食シーンは近年、大きく変化している。少子高齢化に伴う人口減少や核家族化、夫婦共働きなど家族構成と世帯収入構造の変化で家庭における調理時間は減少し、簡便性が求められている。一方で、世界の食のトレンドはIT(情報技術)の普及…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=輸出・グローバル 日本茶に見る世界での挑戦

嗜好飲料 特集 2019.08.24世界から評価やニーズが高まる抹茶を中心とした輸出拡大やグローバル戦略による日本茶の普及・浸透を目指す取組みが活発化している。鍵となるのが(1)日本茶固有の蒸製という製造方法による高い品質や味わい、機能性(2)日本茶の文化的背景やストーリーなどの日本茶文…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=調理の担い手 食の外部化8割時代

特集 中食 2019.08.24◇人手不足も多面的役割に期待 日本の一般世帯における家族類型別割合を見ると、夫婦と子の世帯は1980年には42.1%が2035年には23.3%に大きく減少する一方、単身世帯は19.9%が37.2%と大きく増加することが見込まれている。その結果、外食およ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=地方創生 成長産業化が鍵 産官学でモデル磨け

特集 総合 2019.08.24人口減少と地域経済縮小を克服し、将来にわたって活力ある社会の持続的成長を目指す産官学の取組みが全国で進んでいる。2014年に第2次安倍晋三改造内閣が「まち・ひと・しごと創生本部」を設置して以来、地方経済の成長促進と東京への一極集中の是正を旗印にした「地…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成のヒット商品=成長支える原動力 技術力・創造性を発揮

特集 総合 2019.08.24令和の新時代においても、食品産業の成長を支える原動力が「商品」であることに変わりはない。平成は経済の長期的な停滞や少子高齢化、働く女性の増加など社会構造の大きな変貌を背景に、商品開発が健康・簡便、高付加価値化へ大きくシフトした時代といえる。令和は人口…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成のヒット商品=「常連組」制した3商品の近況

特集 総合 2019.08.24ビール類や飲料、即席麺といったヒット大賞の「常連組」を抑え、独自の開発力や付加価値でトップに躍り出た加工食品も30年の間にいくつか存在する。中には終売を迎えたものもあるが、いまだ市場で健闘を続ける商品も少なくない。過去の大賞受賞からそうした3品の近況…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=卸業界の成長 「競争と協調」の精神不可欠

特集 卸・商社 2019.08.24◇人口減・人手不足 課題克服へ問われる真価 平成以前の食品流通業界の変遷をたどると、1960~70年代のスーパーの躍進は圧倒的だ。売上げと利益を倍々ゲームで伸ばし、株式上場や海外進出などの華々しい話題が躍る。しかし、90年代に入ると様相は一変。バブル崩…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=小売業界の興亡 終わりなき規制との戦い

特集 小売 2019.08.24小売業界にとって平成の三十年余は激動の時代だった。消費税と出店規制との長い戦いを強いられながら、企業や業態間の激しい競争、淘汰(とうた)・再編を繰り返して生き残りを図ってきた。消費者ニーズにいち早く対応して成長した企業や業態もこれから先も人口減少、人…続きを読む

-

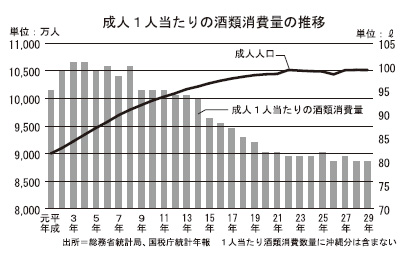

令和の食品産業特集:平成の到達点=酒類業界の変遷 規制緩和で競争激化

酒類 特集 2019.08.24平成の時代は、法規制が酒類のある暮らしを大きく変えた。酒類流通の規制緩和を機に、食品スーパー(SM)やコンビニエンスストア(CVS)で酒の販売が急増するなどして、価格競争が激化。後に過度な安売りが規制され、ビール類を中心に店頭価格が引き上げられた。国…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=食品の安全・安心 大きく揺らいだ30年間

特集 総合 2019.08.24◆令和に課題引き継ぐ 消費者理解、海外対応も 平成の三十余年間に食品の安全・安心は大きく揺らいだ。食品企業による事故・事件、表示の偽装・ミスなどに加えて、鳥インフルエンザ、口蹄(こうてい)疫、牛海綿状脳症(BSE)などの感染症などもあり、行政の制度、国…続きを読む

-

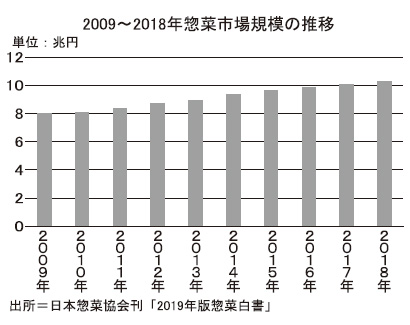

令和の食品産業特集:平成の到達点=惣菜市場の拡大 30年で市場規模5倍に

特集 中食 2019.08.24惣菜産業の30年間を振り返ると、人口動態やライフスタイルの変化などを経て、惣菜が単純な「おかず」から国民生活を支える一つの「食事」として変化を遂げてきた歴史であった。30年前は惣菜市場規模2兆5000億円程度だったものが、2018年には10兆2518…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=人口減少 対応力・創造力求められる時代へ

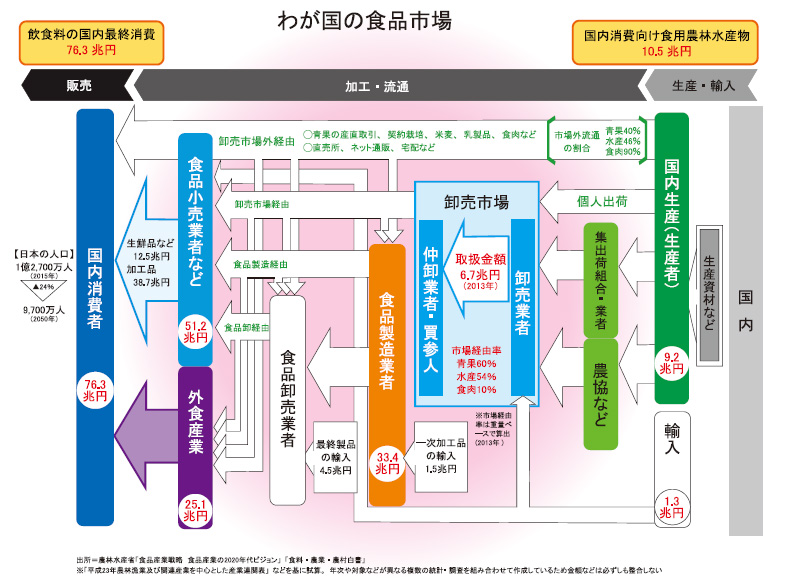

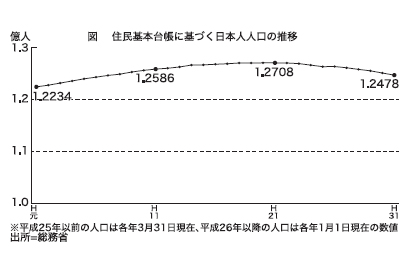

特集 総合 2019.08.24◇二極化、より鮮明に 規模的拡大から脱却を 日本の国内食品市場は、人口の減少や少子高齢化による需要への影響が現れ始めた。日本の人口は2009年をピークに減少傾向に歯止めがかからなくなっている。また、平成の三十余年で、消費者のライフスタイルも大きく様…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=女性の社会進出 単身世帯増加、生き方多様化

特集 総合 2019.08.24◇こだわり・特別感に可能性 女性の社会進出や単身世帯の増加、年金受給者の増加など社会構造の変化で、求められる商品のキーワードとなる共通項は時短、簡便、個(孤)食になりそうだ。ただ、健康という切り口は大前提となる。品質や価格帯についてはより選択の多さ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=BCP 持続可能性に黄信号

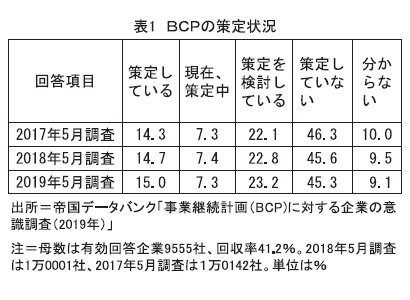

特集 総合 2019.08.24◇中小企業経営者の意識希薄 地域の結び付きが鍵握る 「国内市場における需要創造」「海外市場の開拓」「自動化や働き方改革による効率的な生産」という第1、第2、第3の戦略の目標として食品産業に付加価値額、海外売上高、労働生産性の3分野それぞれで3割増に…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=和食 減る調理、危機的状況変わらず

特集 総合 2019.08.24◇食文化継承へ国民運動 「和食=日本人の伝統的な食文化」が2013年12月4日、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録され、5周年を迎えた。絶滅の恐れのある、多様な文化の保護・継承を登録で目指した。食品輸出額が1兆円に迫り、海外の日本…続きを読む