令和の食品産業特集

令和の食品産業特集:新時代展望=イノベーション 先端技術で生産性革命

◇労働力不足解消の切り札に

農林水産業では現在、担い手の減少および高齢化の進行により、労働力不足が深刻化している。人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多いため、現場では作業の効率化や省力化、負担軽減が求められている。そこで国が力を注ぐのが、ロボットやAI(人工知能)、ICT(情報通信技術)、IoT(モノのインターネット)など先端テクノロジーを活用した“スマート農業”だ。農業従事者の高齢化や人手不足を新技術で補い、生産性向上と効率化を図る“未来型農業”への投資が活発化している。(涌井実)

農林水産省の農業構造動態調査によると、2019年の農業就業人口は約168万1000人(概数値)。前年に比べ7万2000人も減少した。平均年齢は18年の時点で66.8歳と高齢化が進み、農業の担い手不足が社会問題化している。新規就農者数も減り続け、耕作放棄地の拡大や農業技術の喪失も問題視されている。

今後も農業従事者の減少が見込まれる中、生産性を飛躍的に発展させるためには、機械メーカーやICTベンダーなどと農業者が連携し、ロボットやAI、IoT、ドローンなどを活用したスマート農業に使える新たな技術を生産現場に積極的に導入していくことが不可欠だ。これら先端技術は意欲ある農業者が自らの経営戦略を実現し、競争力を向上するための強力なツールになり得る。

農作業には機械化が難しく手作業に頼らざるを得ない細かい作業や重労働が少なくない。新規就農者の確保や栽培技術力の継承など、地域農業を次世代に継承するために、農業者や企業、研究機関、行政などが連携しながら新技術の実装を加速化させることが重要だろう。

農林水産省ではスマート農業の社会実装を図るため「スマート農業加速化実証プロジェクト」を推進。先端技術を実際の生産現場に導入して実証実験を行い、技術の導入による経営への効果を明らかにする。農業の成長産業化を実現するため、全国各地ではオープンイノベーションが進められている。

●ロボットやAI、ICTを活用

大手農業機械メーカーのクボタは、農機の自動運転化に力を入れる。直進キープ機能を内蔵した田植機、オートステアリング対応のトラクターなどをいち早く製品化。18年には、アグリロボコンバインの投入によりトラクター・田植機・コンバインの全3機種でGPS(全地球測位システム)搭載農機の製品化を果たした。

井関農機の可変施肥田植機は、2種類のセンサーが田植え時の土壌状態をリアルタイムで検知し、施肥量を自動制御する。圃場(ほじょう)内のイネの生育が揃うため倒伏が軽減され、秋の収穫効率が向上する。圃場ごとに施肥量や土壌条件を記録できるメリットもある。

ヤマハ発動機が展開する産業用無人ヘリコプターは、1ha当たり約6分で薬剤散布が可能。ダウンウォッシュ(吹き降ろし風)効果により、少量の薬剤を葉裏や株元まで均一に散布できる。農業用ドローンは小規模な田畑・農場での利用を想定する。ドローンスクールも開校し、個人事業主の利用を後押しする。

ヤンマーとコニカミノルタが出資するファームアイは、圃場のセンシングおよび画像解析サービス、農作物の生育状況の診断、処方改善提案を行う農業コンサルティング事業を展開する。ドローンに搭載したカメラで圃場全体を空撮し、生育のバラつきをマップ化。データから可変施肥設計を行い、安定した収量確保と品質アップを支援する。

パナソニック系ベンチャーのATOUNは、農業用アシストスーツの普及に取り組む。同社が展開する「パワードウェア」は腰の動きをセンサーがとらえ、パワフルなモーターの力で腰部への負担を軽減する。重量野菜の収穫やコンテナ移動の負担が減ることで、高齢者や女性の就労を支援する。

富士通が運営する食・農クラウド「Akisai(秋彩)」やパナソニックの双方向クラウド型農業管理システム「栽培ナビ」、低価格で導入できるセラクの圃場モニタリングシステム「みどりクラウド」など、クラウドによる農業支援も進んでいる。熟練農家の勘と経験による“匠の技”に頼っていた農作業のノウハウを多くの人が共有することで、経験の浅い作業者や外国人でも農業に参入しやすい土壌が整ってきた。

調査会社の富士経済は、2030年のスマート農業関連市場を18年比53.9%増の1074億円と予測する。農業はもちろん、水産業では陸上養殖システムや水温調節機器、水産用紫外線殺菌装置などが、畜産業では家畜モニタリングシステム、閉鎖型畜舎システム、畜産用光源、搾乳ロボットなどが伸びるとされている。

【食品機械・容器】

◇時代切り拓く新価値観 キーワードは「チェンジ」

新時代における食のイノベーションは、固定観念や既成概念にとらわれない新しい価値観を提示することが重要だ。過去の成功体験に縛られることなく、新たな一歩を踏み出せるかどうか–。

時代を切り開くキーワードは“Change(チェンジ)”。平成時代に業界の常識を覆し、令和の時代も食品業界をけん引しそうな食品機械やパッケージを紹介する。

■売場視点の段ボール

レンゴーやクラウン・パッケージが展開する「シェルフレディパッケージ」は売場での常識を変え、小売店のローコストオペレーションを支援する。外箱である段ボールを引き上げると陳列箱に商品が詰められた状態で現れ、そのまま店頭に並べられる。

人手不足の中、売場での開封・品出し・陳列作業が簡略化できるメリットは大きく、流通業者の作業負担軽減アイテムとして注目される。カラーリングや形状、POPを工夫すれば店頭演出効果があり、採用するメーカーが享受するメリットも大きい。

■世界が認める保存技術

アビーは細胞組織を生かす技術「CAS(セル・アライブ・システム)」で、世界の食品・医療業界をリードする。急速冷凍装置に組み込むことで食材に含まれる水分子をコントロールし、細胞組織を破損することなく冷凍・解凍する。国内では自治体や一次産業での採用が多く、原料保存や一次加工品の備蓄に使用する食品メーカーも増えてきた。ホテルやレストランでも“CAS食材”の導入が進む。

同社は東京大学や京都大学など30を超える大学と共同で基礎研究を行っている。大学の研究室に社員を派遣し、細胞を生かす研究や鮮度保持、臓器保存・再生医療に関する技術開発などにも取り組む。

■商品価値を高める容器

容器の進化で商品価値が向上する場合もある。例えば醤油売場は、キッコーマンとヤマサ醤油が「鮮度容器」を採用したことで商品構成が一変。特売の目玉だった醤油に鮮度という価値を付与し、平均売価を引き上げた。

日清フーズの「クッキングフラワー」は、容器をボトルに変えたことで利便性が向上。ナガノトマトはチューブ入りのなめ茸を発売し、使用シーンの拡大に成功した。はごろもフーズは8月に紙容器入りの「シャキッと!コーン」を発売。テトラパック社が製造するレトルト可能な紙容器「テトラ・リカルト」は、缶容器の代替品として今後注目を集めそうだ。

また、一つひとつ個包装されたもちや、一滴ずつ垂らせるプッシュ式のラー油、キャップをひねるだけで開封できるドレッシング、蓋が汚れないヨーグルトなど、目立たない容器の変化が消費者の生活を大きく進化させている。

* * *

◆JAXAら、宇宙食料マーケット創出へ 「スペースフードX」始動

2019年3月、世界初の宇宙食料マーケット創出を目指すプログラム「スペースフードX」が始動した。宇宙航空研究開発機構(JAXA)が進める共創型研究開発プログラム「宇宙イノベーションパートナーシップ」の取組みの一環で、初期メンバーとして30以上の企業や大学、研究機関、有識者らが参加する。

日本発の優れた技術や食文化を最大限に活用し、宇宙と地球の共通課題である「食」の課題解決を目指す。分野横断的な研究開発や事業創出を促進し、巨大成長市場である宇宙食料関連マーケットを早期に創出することが狙いだ。

プログラムには、微細藻類の大量培養技術を生かした宇宙での新たな食料資源の開発に取り組むユーグレナ、細胞培養技術を用いた食肉生産を推進するインテグリカルチャー、人工光型植物工場を展開するプランテックスなどが食料生産分野で参画。食品加工分野では日清食品ホールディングス、ハウス食品、サッポロホールディングスなどが協力する。

現在、各国の宇宙機関や民間企業では、月面基地構想や火星移住構想などの検討が進められている。食料面では地球からの輸送に加え、現地にて少ないリソースで効率的に食料を生産できる技術が求められている。宇宙生活における優位性の高い閉鎖型物質循環・食料生産システムや食料供給サービスを構築することは、宇宙食料マーケットの創出につながる可能性があるため、今後の動向に注目が集まる。

-

◆令和の食品産業特集:未来つかむ令和の変革 節目迎え決意を

特集 総合 2019.08.242019年、4月末に平成三十余年の歴史の幕が降り、5月の改元を経て新たな元号「令和」の時代を迎えた。 身の回りのあらゆる機械、機器、器具がインターネットに接続され相互制御が可能になるIoT(モノのインターネット)の技術やAI(人工知能)、デスクワー…続きを読む

-

令和の食品産業特集:特別対談 アクシアル・原和彦社長×国分G本社・國分晃社長

特集 総合 2019.08.24◆生産性向上は領域超えて 持続可能な社会の実現へ=アクシアルリテイリング・原和彦社長×国分グループ本社・國分晃社長 新時代・令和の食品産業は、平成から顕在化した人口減少や労働力不足といった構造問題に向き合いつつ、さらなる変化が想定される生活者のライ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=イノベーション 先端技術で生産性革命

特集 機械・資材 2019.08.24◇労働力不足解消の切り札に 農林水産業では現在、担い手の減少および高齢化の進行により、労働力不足が深刻化している。人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多いため、現場では作業の効率化や省力化、負担軽減が求められている。そこで国が力を注ぐのが、ロ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=SDGs 社会課題解決の重要指標

特集 総合 2019.08.24SDGs(サステナブル・デベロップメント・ゴールズ=持続可能な開発目標)は、国連サミットが2015年9月25日、全会一致で採択した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載されている16年から30年までの国際目標だ。地球上の誰一人として取り残さ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=健康増進 第3次の「機能性」の役割大

特集 総合 2019.08.24◇国民生活の豊かさに直結 令和時代、食が果たすべき役割は従来以上に大きく変ぼうする。超高齢社会の中、これまで食の根幹をなしてきた「栄養」「し好(おいしさ)」に続く第3次機能として、「生体調節機能(機能性)」が大きく注目されている。食は生きる上で最も不可…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=新需要・新価値創造 時短や簡便傾向進む

特集 総合 2019.08.24◇健康や味覚で付加価値を 日本の食シーンは近年、大きく変化している。少子高齢化に伴う人口減少や核家族化、夫婦共働きなど家族構成と世帯収入構造の変化で家庭における調理時間は減少し、簡便性が求められている。一方で、世界の食のトレンドはIT(情報技術)の普及…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=輸出・グローバル 日本茶に見る世界での挑戦

嗜好飲料 特集 2019.08.24世界から評価やニーズが高まる抹茶を中心とした輸出拡大やグローバル戦略による日本茶の普及・浸透を目指す取組みが活発化している。鍵となるのが(1)日本茶固有の蒸製という製造方法による高い品質や味わい、機能性(2)日本茶の文化的背景やストーリーなどの日本茶文…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=調理の担い手 食の外部化8割時代

特集 中食 2019.08.24◇人手不足も多面的役割に期待 日本の一般世帯における家族類型別割合を見ると、夫婦と子の世帯は1980年には42.1%が2035年には23.3%に大きく減少する一方、単身世帯は19.9%が37.2%と大きく増加することが見込まれている。その結果、外食およ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=地方創生 成長産業化が鍵 産官学でモデル磨け

特集 総合 2019.08.24人口減少と地域経済縮小を克服し、将来にわたって活力ある社会の持続的成長を目指す産官学の取組みが全国で進んでいる。2014年に第2次安倍晋三改造内閣が「まち・ひと・しごと創生本部」を設置して以来、地方経済の成長促進と東京への一極集中の是正を旗印にした「地…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成のヒット商品=成長支える原動力 技術力・創造性を発揮

特集 総合 2019.08.24令和の新時代においても、食品産業の成長を支える原動力が「商品」であることに変わりはない。平成は経済の長期的な停滞や少子高齢化、働く女性の増加など社会構造の大きな変貌を背景に、商品開発が健康・簡便、高付加価値化へ大きくシフトした時代といえる。令和は人口…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成のヒット商品=「常連組」制した3商品の近況

特集 総合 2019.08.24ビール類や飲料、即席麺といったヒット大賞の「常連組」を抑え、独自の開発力や付加価値でトップに躍り出た加工食品も30年の間にいくつか存在する。中には終売を迎えたものもあるが、いまだ市場で健闘を続ける商品も少なくない。過去の大賞受賞からそうした3品の近況…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=卸業界の成長 「競争と協調」の精神不可欠

特集 卸・商社 2019.08.24◇人口減・人手不足 課題克服へ問われる真価 平成以前の食品流通業界の変遷をたどると、1960~70年代のスーパーの躍進は圧倒的だ。売上げと利益を倍々ゲームで伸ばし、株式上場や海外進出などの華々しい話題が躍る。しかし、90年代に入ると様相は一変。バブル崩…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=小売業界の興亡 終わりなき規制との戦い

特集 小売 2019.08.24小売業界にとって平成の三十年余は激動の時代だった。消費税と出店規制との長い戦いを強いられながら、企業や業態間の激しい競争、淘汰(とうた)・再編を繰り返して生き残りを図ってきた。消費者ニーズにいち早く対応して成長した企業や業態もこれから先も人口減少、人…続きを読む

-

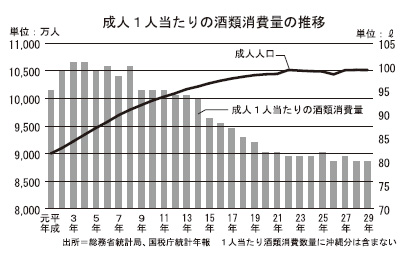

令和の食品産業特集:平成の到達点=酒類業界の変遷 規制緩和で競争激化

酒類 特集 2019.08.24平成の時代は、法規制が酒類のある暮らしを大きく変えた。酒類流通の規制緩和を機に、食品スーパー(SM)やコンビニエンスストア(CVS)で酒の販売が急増するなどして、価格競争が激化。後に過度な安売りが規制され、ビール類を中心に店頭価格が引き上げられた。国…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=食品の安全・安心 大きく揺らいだ30年間

特集 総合 2019.08.24◆令和に課題引き継ぐ 消費者理解、海外対応も 平成の三十余年間に食品の安全・安心は大きく揺らいだ。食品企業による事故・事件、表示の偽装・ミスなどに加えて、鳥インフルエンザ、口蹄(こうてい)疫、牛海綿状脳症(BSE)などの感染症などもあり、行政の制度、国…続きを読む

-

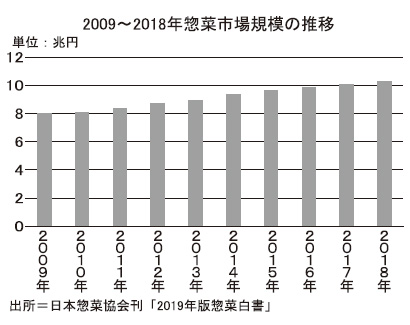

令和の食品産業特集:平成の到達点=惣菜市場の拡大 30年で市場規模5倍に

特集 中食 2019.08.24惣菜産業の30年間を振り返ると、人口動態やライフスタイルの変化などを経て、惣菜が単純な「おかず」から国民生活を支える一つの「食事」として変化を遂げてきた歴史であった。30年前は惣菜市場規模2兆5000億円程度だったものが、2018年には10兆2518…続きを読む

-

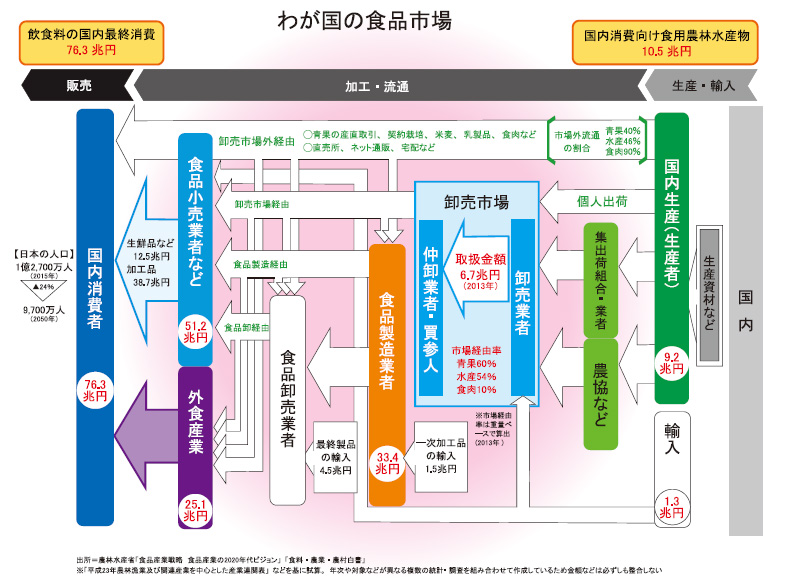

令和の食品産業特集:平成の到達点=人口減少 対応力・創造力求められる時代へ

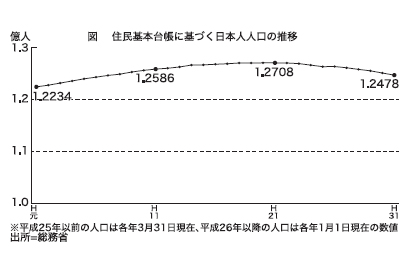

特集 総合 2019.08.24◇二極化、より鮮明に 規模的拡大から脱却を 日本の国内食品市場は、人口の減少や少子高齢化による需要への影響が現れ始めた。日本の人口は2009年をピークに減少傾向に歯止めがかからなくなっている。また、平成の三十余年で、消費者のライフスタイルも大きく様…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=女性の社会進出 単身世帯増加、生き方多様化

特集 総合 2019.08.24◇こだわり・特別感に可能性 女性の社会進出や単身世帯の増加、年金受給者の増加など社会構造の変化で、求められる商品のキーワードとなる共通項は時短、簡便、個(孤)食になりそうだ。ただ、健康という切り口は大前提となる。品質や価格帯についてはより選択の多さ…続きを読む

-

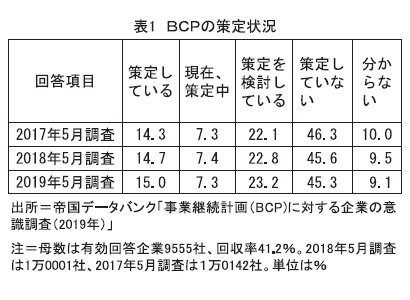

令和の食品産業特集:平成の到達点=BCP 持続可能性に黄信号

特集 総合 2019.08.24◇中小企業経営者の意識希薄 地域の結び付きが鍵握る 「国内市場における需要創造」「海外市場の開拓」「自動化や働き方改革による効率的な生産」という第1、第2、第3の戦略の目標として食品産業に付加価値額、海外売上高、労働生産性の3分野それぞれで3割増に…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=和食 減る調理、危機的状況変わらず

特集 総合 2019.08.24◇食文化継承へ国民運動 「和食=日本人の伝統的な食文化」が2013年12月4日、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録され、5周年を迎えた。絶滅の恐れのある、多様な文化の保護・継承を登録で目指した。食品輸出額が1兆円に迫り、海外の日本…続きを読む