令和の食品産業特集

令和の食品産業特集:新時代展望=輸出・グローバル 日本茶に見る世界での挑戦

世界から評価やニーズが高まる抹茶を中心とした輸出拡大やグローバル戦略による日本茶の普及・浸透を目指す取組みが活発化している。鍵となるのが(1)日本茶固有の蒸製という製造方法による高い品質や味わい、機能性(2)日本茶の文化的背景やストーリーなどの日本茶文化–だ。日本茶の持つ上級茶としての味わいや魅力、その価値を、各地でじっくり訴求し、普及拡大や浸透を図るというもの。2023年まで世界の緑茶リーフ市場は平均5.9%の伸長が見込まれている。拡大する世界の緑茶リーフ市場での存在感をさらに高めながら、減少する国内市場の回復にも注力し、日本が誇る優れた日本茶の味わいや文化を通して、国内外でさらなる拡大に努める挑戦が始まっている。(本吉卓也)

●業界横断の初連携

緑茶(日本茶)業界は国内市場におけるリーフ茶需要の減少や生産者の高齢化による後継者不足、廃業などの課題を抱えている。また、少数世帯や共働き世帯増加による社会環境の変化などから、ティーバッグやインスタントなどリーフの簡便性製品や伸長を継続するPETボトル飲料が拡大する一方で、急須で入れたお茶を知らない世代が増加するなど、平安時代以降、続く日本茶文化の伝承の危機が確かにある。

日本茶業中央会はイ草の熊本県い業生産販売振興協会、花きの全国花き振興協議会、蚕糸(さんし)の大日本蚕糸会の3業界団体と19年6月10日に和文化・産業連携振興協議会を設立した。近くて遠かった4業界の生産団体と文化団体による業界横断の初の連携となるもので、それぞれと関係の深い和文化の団体との親交も深め、日本茶の生産と茶道という日本茶の文化をはじめとした危機的状況にある和文化の伝承に取り組んでいく。

●上級の訴求に注力

日本茶輸出促進協議会は、日本茶の輸出を促進するため、輸出に対応できる産地の育成、輸出先国の輸入条件の把握や対応策、輸出先国におけるセミナーの実施やPRなどを通じて、日本茶の普及態勢を整備し、日本茶業の振興に資することを目的に設立された。従来は、それぞれの団体・関係者が実施していた輸出用茶の生産体制の整備、輸出環境の整備などを一体的に進めている。

日本茶の輸出は、近年、増加傾向にあるが、世界の茶類・嗜好(しこう)飲料の消費形態が大幅に変化したことに加え、日本の輸出用茶の生産・輸出体制が整備できていないこともあり、さらなる輸出拡大を進めるためには多くの課題があるという。

同協議会の杉本充俊事務局長によると、19年の1~5月の輸出実績は、輸出量、輸出額とも、前年比7%増と堅調に伸びているが、輸出先の個々については、実態調査が必要な国が多々ある現状であるという。19年1~5月は、EU(欧州連合)への輸出が数量、金額とも減少している半面、ASEAN諸国への輸出は順調に伸びている。

輸出金額に占める粉末状は61%に上り、いわゆる世界の抹茶ブームを裏付ける結果となっている。主要輸出先となる米国は、単価の高い粉末状比率が67%と高く、数量、金額とも伸びている。カナダの伸びは注目に値する。

重点地域である香港は、輸出量で前年同期比81%減、金額で同64%減と減少しており、極めて憂慮される。インドネシアが、数量で同121%増、金額で同133%増と急伸しており、特に粉末状比率が91%と、輸出増加の原動力となっている、とした。

杉本事務局長は「輸出が増えた背景には、日本茶の品質の高さや機能性が評価されていることが大きい。ただ、競合する中国茶などに比べると、高価であることや国内の輸出茶生産体制、各国の輸入条件に合った輸出態勢などが整備しきれていないことなど、今後解決すべき重要な課題は多い」と語る。

日本茶の優位性について杉本事務局長は「日本茶の特徴として、蒸製という、生葉を蒸気で蒸して酵素を失活させる製造方法が挙げられる。蒸すことで茶の葉本来の美しい緑色と高品質を保ち、色・香り・味がバランスよく生成され、世界的にも特徴のある煎茶となる。また、念入りな揉(も)み工程により、効率良くお茶の栄養成分が摂取できる点や高品質であること、カテキンなどの機能性成分による効能、日本食(和食)との相性などをアピールしていく必要がある」とした。

●文化も指導・普及

もう一つの優位性は日本茶が有する文化だ。「日本茶の文化的背景やストーリーを、積極的にアピールするために、海外の消費者やバイヤーに向け、日本茶の取り扱い方法や日本茶文化をじっくり教育しながら、浸透させていくことが何より大切となる」(杉本事務局長)と言う。

その一例として、日本茶大使がある。海外に在住する日本茶に関する専門知識を持ち、普及指導資格をもつ日本茶インストラクター協会会員を日本茶大使に任命し、海外での日本茶の正しい知識を普及することを目的に在住国において、普及活動を推進している。

また、消費者目線でその年の優れた日本茶を決定する「日本茶アワード」(主催=日本茶インストラクター協会、日本茶AWARD2019実行委員会、日本茶審査協議会)の審査会を昨年のフランスはパリに続き、今年はドイツのベルリンでも開催するなど、日本茶の魅力や価値を海外にて訴求する取組みも活発化している。

杉本事務局長は「国内需要をいかに拡大するかと同時に、海外では、高品質かつ安全・安心に加え、健康的かつおいしい日本茶を上級茶として訴求する戦略に注力していく。日本茶文化も併せて、海外では評価が高まる抹茶は、日本茶を代表する茶種になっており、需給バランスが難しいが、正しい日本抹茶の輸出を行っていく必要がある。今後の方向性として、まずは米国を軸にフランスなどのEU諸国に加え、中近東エリアへの日本茶の普及を図るなど、新たなエリアへ積極的に取り組んでいきたい」と語った。

●日本の強みを展開

「世界のティーカンパニー」を目指す伊藤園は、グローバル戦略を推進している。同社は現在、「お~いお茶」ブランドの販売とともにグローバルブランド「ITOEN MATCHA GREEN TEA」を中心としたリーフ製品などを北米や東アジア、東南アジア、オセアニアなど30ヵ国以上で展開している。オーストラリアでは豪州産茶葉100%を使用するなど、地産地消戦略を推進している。

日本で唯一、緑茶(お茶・日本茶)のドリンク・リーフ・ティーバッグ・インスタントのフルラインアップを展開し、海外で拡大できる企業として、世界で人気が高まる抹茶の世界販売実績を高めるなど、さらなる世界市場での存在感を示していく。

同社によると世界の緑茶リーフ市場は19年から23年に向けて、平均5.9%伸長すると予測しているという。そのような状況下で同社のグローバル戦略の核となるのが国際事業推進部だ。「グローバル戦略の中で、軸となるのは米国と中国となる。まずは、この2大市場で、じっくり育成していくことが最優先となる」と中嶋和彦国際事業推進部部長は語る。

「メガトレンドとしての健康志向は米国でもあるが、米国でのお茶は酸味が強いことから、すっぱい味わいが多く、砂糖が入っている人工的な製品しかない現状がある。そのような市場環境に対応した味覚提案を行うのではなく、『お~いお茶』などの強みや価値は変えずに、お茶はお茶として、日本で培ってきた味わいや価値、強みを各国でも展開していくことが何よりも必要なことで、それが海外戦略ではなく、グローバル戦略だと思う」と中嶋部長は意気込む。

●体験で認知・理解

特にドリンクを中心に市場が成熟し、競争が激化する日本とは当たり前のことだが、お茶や日本茶に対する印象や価値は異なるため、まずは、日本茶の持つ価値や強み、魅力を訴求し、日本茶を飲む理由や飲用シーンをじっくり、育成していく意向だ。

「『お~いお茶』などの日本茶製品の提供する味わいを受け入れてもらうことが必要となる。そのためには、日本茶製品を飲む理由やシーンをじっくり、提案し、根付かせていくことが最優先事項となる。米国では、日本茶の味わいや存在が個性的となる。個性的ということは特徴的であるため、その価値をしっかり理解してくれている既存ユーザーを中心に、その輪を広めていきたい。カテキンやアミノ酸、ポリフェノールなど、天然の植物由来の健康性や鮮やかな緑の水色を提供できる技術の確かさなど、その価値を理解いただける方々を中心に取り組む。まずは、米国においてのロイヤルユーザーとなる、健康意識の高い方々との絆を深めながら、『お~いお茶』などの認知を高めていきたい」(中嶋部長)

そのための重要なアプローチとなるのが、コミュニケーションや店頭でのサンプリング、EC(電子商取引)チャネルだという。広大な米国では、ECチャネルの比重が大きく、飲用理由や健康性を訴求できる重要なアプローチ手段となる。しかし、実際に体験してもらうことのできる店頭でのサンプリングやデジタルサイネージなどの交通広告などが重要なため、健康意識の高い人々が多い地域を絞り、徐々に拡大し、さらなる普及・浸透を図っていく。

中嶋部長は「国内外問わず、普及浸透には口コミが大きい。SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及から、その発信力や拡散するスピード・エリアが拡大している。実際に体験してもらい、認知を図り、理解を深め、トライアルにつなげるなど、リピーターからロイヤルユーザーへの進化を狙っていきたい」と語る。

グローバル戦略で目指す目標として、中嶋部長は「『お~いお茶』=『健康』=『抹茶』=『日本茶』=『伊藤園』というように、製品カテゴリーとブランドが結びつき、認識される状況を目指し、取り組んでいきたい」とした。

-

◆令和の食品産業特集:未来つかむ令和の変革 節目迎え決意を

特集 総合 2019.08.242019年、4月末に平成三十余年の歴史の幕が降り、5月の改元を経て新たな元号「令和」の時代を迎えた。 身の回りのあらゆる機械、機器、器具がインターネットに接続され相互制御が可能になるIoT(モノのインターネット)の技術やAI(人工知能)、デスクワー…続きを読む

-

令和の食品産業特集:特別対談 アクシアル・原和彦社長×国分G本社・國分晃社長

特集 総合 2019.08.24◆生産性向上は領域超えて 持続可能な社会の実現へ=アクシアルリテイリング・原和彦社長×国分グループ本社・國分晃社長 新時代・令和の食品産業は、平成から顕在化した人口減少や労働力不足といった構造問題に向き合いつつ、さらなる変化が想定される生活者のライ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=イノベーション 先端技術で生産性革命

特集 機械・資材 2019.08.24◇労働力不足解消の切り札に 農林水産業では現在、担い手の減少および高齢化の進行により、労働力不足が深刻化している。人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多いため、現場では作業の効率化や省力化、負担軽減が求められている。そこで国が力を注ぐのが、ロ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=SDGs 社会課題解決の重要指標

特集 総合 2019.08.24SDGs(サステナブル・デベロップメント・ゴールズ=持続可能な開発目標)は、国連サミットが2015年9月25日、全会一致で採択した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載されている16年から30年までの国際目標だ。地球上の誰一人として取り残さ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=健康増進 第3次の「機能性」の役割大

特集 総合 2019.08.24◇国民生活の豊かさに直結 令和時代、食が果たすべき役割は従来以上に大きく変ぼうする。超高齢社会の中、これまで食の根幹をなしてきた「栄養」「し好(おいしさ)」に続く第3次機能として、「生体調節機能(機能性)」が大きく注目されている。食は生きる上で最も不可…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=新需要・新価値創造 時短や簡便傾向進む

特集 総合 2019.08.24◇健康や味覚で付加価値を 日本の食シーンは近年、大きく変化している。少子高齢化に伴う人口減少や核家族化、夫婦共働きなど家族構成と世帯収入構造の変化で家庭における調理時間は減少し、簡便性が求められている。一方で、世界の食のトレンドはIT(情報技術)の普及…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=輸出・グローバル 日本茶に見る世界での挑戦

嗜好飲料 特集 2019.08.24世界から評価やニーズが高まる抹茶を中心とした輸出拡大やグローバル戦略による日本茶の普及・浸透を目指す取組みが活発化している。鍵となるのが(1)日本茶固有の蒸製という製造方法による高い品質や味わい、機能性(2)日本茶の文化的背景やストーリーなどの日本茶文…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=調理の担い手 食の外部化8割時代

特集 中食 2019.08.24◇人手不足も多面的役割に期待 日本の一般世帯における家族類型別割合を見ると、夫婦と子の世帯は1980年には42.1%が2035年には23.3%に大きく減少する一方、単身世帯は19.9%が37.2%と大きく増加することが見込まれている。その結果、外食およ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=地方創生 成長産業化が鍵 産官学でモデル磨け

特集 総合 2019.08.24人口減少と地域経済縮小を克服し、将来にわたって活力ある社会の持続的成長を目指す産官学の取組みが全国で進んでいる。2014年に第2次安倍晋三改造内閣が「まち・ひと・しごと創生本部」を設置して以来、地方経済の成長促進と東京への一極集中の是正を旗印にした「地…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成のヒット商品=成長支える原動力 技術力・創造性を発揮

特集 総合 2019.08.24令和の新時代においても、食品産業の成長を支える原動力が「商品」であることに変わりはない。平成は経済の長期的な停滞や少子高齢化、働く女性の増加など社会構造の大きな変貌を背景に、商品開発が健康・簡便、高付加価値化へ大きくシフトした時代といえる。令和は人口…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成のヒット商品=「常連組」制した3商品の近況

特集 総合 2019.08.24ビール類や飲料、即席麺といったヒット大賞の「常連組」を抑え、独自の開発力や付加価値でトップに躍り出た加工食品も30年の間にいくつか存在する。中には終売を迎えたものもあるが、いまだ市場で健闘を続ける商品も少なくない。過去の大賞受賞からそうした3品の近況…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=卸業界の成長 「競争と協調」の精神不可欠

特集 卸・商社 2019.08.24◇人口減・人手不足 課題克服へ問われる真価 平成以前の食品流通業界の変遷をたどると、1960~70年代のスーパーの躍進は圧倒的だ。売上げと利益を倍々ゲームで伸ばし、株式上場や海外進出などの華々しい話題が躍る。しかし、90年代に入ると様相は一変。バブル崩…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=小売業界の興亡 終わりなき規制との戦い

特集 小売 2019.08.24小売業界にとって平成の三十年余は激動の時代だった。消費税と出店規制との長い戦いを強いられながら、企業や業態間の激しい競争、淘汰(とうた)・再編を繰り返して生き残りを図ってきた。消費者ニーズにいち早く対応して成長した企業や業態もこれから先も人口減少、人…続きを読む

-

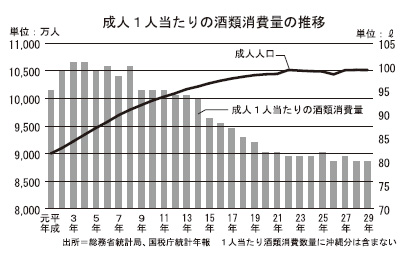

令和の食品産業特集:平成の到達点=酒類業界の変遷 規制緩和で競争激化

酒類 特集 2019.08.24平成の時代は、法規制が酒類のある暮らしを大きく変えた。酒類流通の規制緩和を機に、食品スーパー(SM)やコンビニエンスストア(CVS)で酒の販売が急増するなどして、価格競争が激化。後に過度な安売りが規制され、ビール類を中心に店頭価格が引き上げられた。国…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=食品の安全・安心 大きく揺らいだ30年間

特集 総合 2019.08.24◆令和に課題引き継ぐ 消費者理解、海外対応も 平成の三十余年間に食品の安全・安心は大きく揺らいだ。食品企業による事故・事件、表示の偽装・ミスなどに加えて、鳥インフルエンザ、口蹄(こうてい)疫、牛海綿状脳症(BSE)などの感染症などもあり、行政の制度、国…続きを読む

-

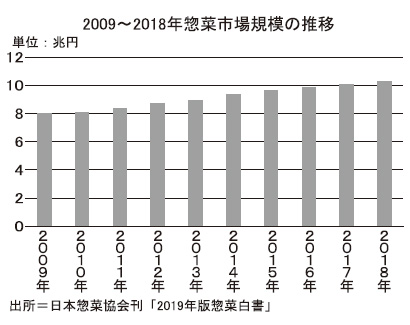

令和の食品産業特集:平成の到達点=惣菜市場の拡大 30年で市場規模5倍に

特集 中食 2019.08.24惣菜産業の30年間を振り返ると、人口動態やライフスタイルの変化などを経て、惣菜が単純な「おかず」から国民生活を支える一つの「食事」として変化を遂げてきた歴史であった。30年前は惣菜市場規模2兆5000億円程度だったものが、2018年には10兆2518…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=人口減少 対応力・創造力求められる時代へ

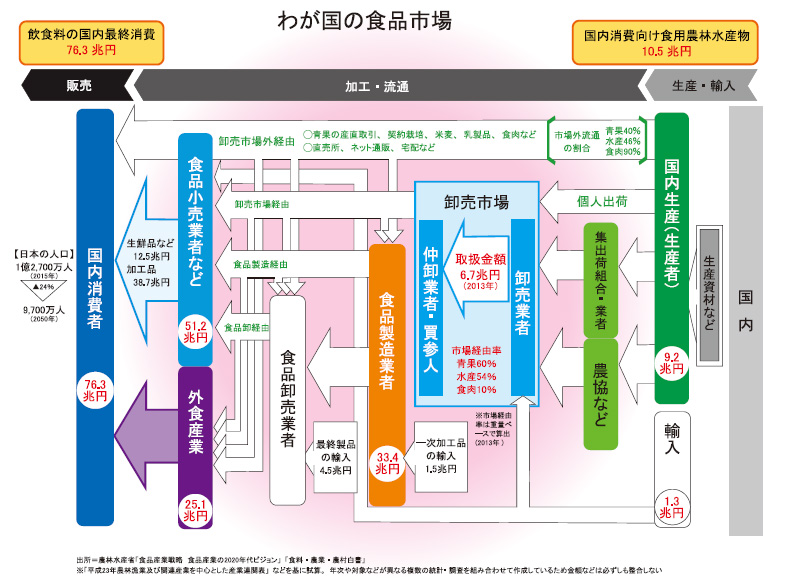

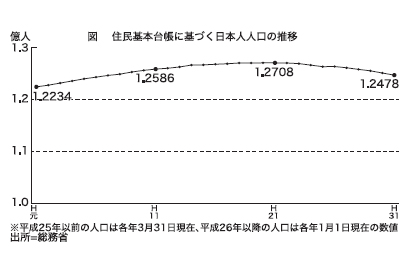

特集 総合 2019.08.24◇二極化、より鮮明に 規模的拡大から脱却を 日本の国内食品市場は、人口の減少や少子高齢化による需要への影響が現れ始めた。日本の人口は2009年をピークに減少傾向に歯止めがかからなくなっている。また、平成の三十余年で、消費者のライフスタイルも大きく様…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=女性の社会進出 単身世帯増加、生き方多様化

特集 総合 2019.08.24◇こだわり・特別感に可能性 女性の社会進出や単身世帯の増加、年金受給者の増加など社会構造の変化で、求められる商品のキーワードとなる共通項は時短、簡便、個(孤)食になりそうだ。ただ、健康という切り口は大前提となる。品質や価格帯についてはより選択の多さ…続きを読む

-

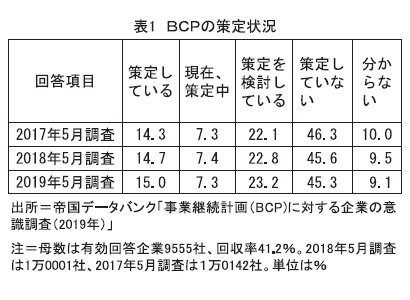

令和の食品産業特集:平成の到達点=BCP 持続可能性に黄信号

特集 総合 2019.08.24◇中小企業経営者の意識希薄 地域の結び付きが鍵握る 「国内市場における需要創造」「海外市場の開拓」「自動化や働き方改革による効率的な生産」という第1、第2、第3の戦略の目標として食品産業に付加価値額、海外売上高、労働生産性の3分野それぞれで3割増に…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=和食 減る調理、危機的状況変わらず

特集 総合 2019.08.24◇食文化継承へ国民運動 「和食=日本人の伝統的な食文化」が2013年12月4日、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録され、5周年を迎えた。絶滅の恐れのある、多様な文化の保護・継承を登録で目指した。食品輸出額が1兆円に迫り、海外の日本…続きを読む