令和の食品産業特集

令和の食品産業特集:新時代展望=健康増進 第3次の「機能性」の役割大

◇国民生活の豊かさに直結

令和時代、食が果たすべき役割は従来以上に大きく変ぼうする。超高齢社会の中、これまで食の根幹をなしてきた「栄養」「し好(おいしさ)」に続く第3次機能として、「生体調節機能(機能性)」が大きく注目されている。食は生きる上で最も不可欠なものであり、仮に人生を80年と考えた場合、8万5000回以上の食事をわれわれは楽しみ、取る。それだけに生きるための“栄養”、生活を豊かにする“おいしさ”はもちろん、食の健康増進につながる“機能性”が果たす役割は非常に大きい。制度(認可・登録)型健康食品を中心に平成時代における健康関連食品を回顧するとともに、令和時代における社会的重要性、取り組むべき課題を探る。(村岡直樹)

●トクホ制度で売場確立

食を通じた健康増進は、国民生活の豊かさに直結する。国内では2007年、高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)が21%を超え、高齢化社会・高齢社会から超高齢社会に移行。政府の19年度高齢社会白書では高齢化率は実に28%、75歳以上人口は65~74歳人口を上回り、総人口に占める割合は14.2%に達している。2065年には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上となり、令和時代はまさに“目に見える”形で高齢化が進行することになる。

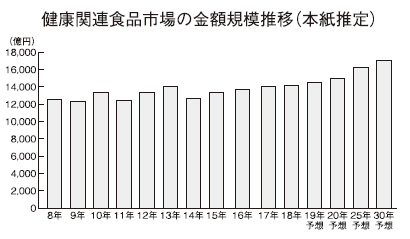

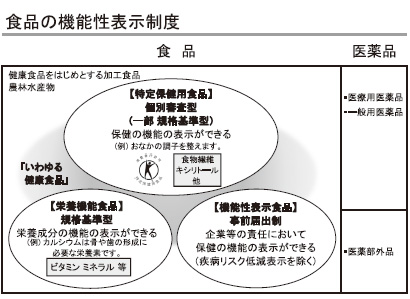

かつてない人口構成の変化の中、健康志向がさらに加速し、食を通じた健康増進は間違いなく重要性を増す。制度型の健康食品である栄養機能食品・特定保健用食品(以下トクホ)・機能性表示食品の合計規模は年々拡大を継続。認可型以外でもヨーグルトや食用油、玄米や豆乳などは、健康目的での継続摂取が浸透しつつある。ここでは栄養機能食品・トクホ・機能性表示食品の制度型健康食品に加え、健康性を価値訴求の主軸に据える食品(一部サプリメント含む)を健康関連食品とする。

社会的な枠組み制度の側面から見た場合、平成時代の健康関連食品でポイントとなったのは、1991(平成3)年からのトクホ制度の運用・浸透と、2014(平成26)年からの機能性表示食品制度にある。

そもそも健康に関する食品市場が形成され始めたのは、1960年代後半からといわれ、諸説あるが、中高年向けコレステロール訴求と、栄養食をベースとするシニア向けの健康生活提案が契機とされる。

両制度、特にトクホの最大の功績は、これら“ある程度まで”顕在化していた健康食品へのニーズや健康志向を、売場の“完全確立”にまで導いた点に集約される。認可商品としての信頼感をベースに食の健康増進を後押しし、食品産業に新たな市場を創造させた点は非常に大きな意義を持つ。また、両制度の存在があるからこそ、現在のような巨大市場が形成されたと言っても過言ではない。

トクホは国が健康強調表示を許可・承認する独自の制度として発足。国際的に注目を集めた中、市場規模は99(平成11)年に2000億円を突破すると、わずかその2年後の2001(平成13)年には倍増となる4000億円に到達する。さらにサントリー「黒烏龍茶」(06年度年日本食糧新聞ヒット大賞)などのメガヒット商品が誕生したことで、トクホそのものへの認知が拡大し、これに伴い支持も高めた。ピーク時の07(平成19)年には約6800億円にまで成長し、11(平成23)年には東日本震災の影響で大きく落ち込んだが、13(平成25)年からは毎年6000億円台を維持している。

5年目を迎えた機能性表示食品は、発足当初こそ受理品数の少なさが指摘されていたが、17(平成29)年から大きく品数が増加。18(平成30)年はメーカー出荷ベースで1900億円(本紙推定)に到達し、届出登録数も2000件を大きく突破している。目玉だった生鮮分野でも登録商品が着実に誕生、さらに缶詰や冷凍食品などトクホにはない加工食品分野での商品化も堅調で、より食卓に身近な健康関連食品として位置付けられる。

●戦略分野として商品開発

両制度に共通するのは、参入メーカー(団体)がすでに戦略分野としての商品開発を敷いている点にある。継続利用に耐え得るおいしさや簡便性はもちろん、健康ニーズを探るマーケティング、既存ブランドの世界観を生かした商品展開などが高いレベルで行われ、これがさらなる支持を集める要因となっている。

また、特定の栄養成分補給のために利用される栄養機能食品は01(平成13)年からスタート。厚生労働省の設定基準を満たせば食品衛生法に基づき表示が許可されるもので、主にビタミン類、ミネラル類などが主流となっている。トクホと異なり認可は必要なく、含有成分や摂取量を表記することで生活者に健康価値を“分かりやすく”提供、サプリメント軸に売場を構築している。

これらを総括すると、平成時代の食の健康増進分野の躍進は、顕在化しつつあった高齢化や健康志向に対し国の枠組み制度がプラスに働き、これをメーカーの技術力・開発力が後押ししたことが一大ジャンル化につながったといえる。

●健康ニーズが多様化

超高齢化が加速する令和時代では、健康に対する価値観や定義、さらにはニーズそのものが刻一刻と変化することが予想される。健康寿命や生活習慣病予防はもちろん、現在注目を集めるスポーツを通じた健康的生活、五感維持を前提とした豊かな暮らしなど、生活者、特に高齢者が求める健康生活の在り方が、従来以上に多様化するためだ。

超高齢社会下での健康寿命化の実現は、生活者はもとより、言うまでもなく国内全体の成長・発展にも通じる重要な課題だ。その中で重要性を増しそうなのが、未病(健康と病気の間の状態)の認識と、健康状態での食を通じた健康増進だろう。前者は病気(機能低下)を、後者は未病状態のリスクをそれぞれ低減させ、疾病・身体機能低下に対し、二重での防止策を張れることになる。

健康関連食品には多くの期待効能と関与成分が存在するが、例えばトクホでは整腸(おなかの調子を整える)と中性脂肪・体脂肪の両者で8割以上を占め、超高齢社会の中で健康寿命を実現させるために重要性を増しそうな血圧、骨・ミネラル、歯などはボリューム面で停滞傾向にある。平成時代でのトクホの認知浸透を鑑みると、これらの期待効能を持つヒット商品(定番商品)の登場は高い意義を持ち、また、将来的な有望市場として考えることもできるだろう。

また、20(令和2)年を起点にさらに注目を集めそうなのが、スポーツを通じた健康的生活だ。すでにロカボ志向などと連動する形で、非制度型食品(低糖質・高タンパク)が市場を構築しつつあるが、同分野は今後、シニア層を含めた全国民での需要増が見込まれる。

中性脂肪・体脂肪を核とする既存の制度型健康関連食品はもちろん、例えばエネルギー源としての食用油や、体内から身体を磨く乳製品・飲料関連などは高いポテンシャルを持ち、有力分野として見ることができる。

●生活者・提供者・販売者で高い意識を

一方で、食の健康増進が真に意義を持つためには、参入メーカーや小売などによる競合や垣根を越えた啓蒙(けいもう)活動が前提条件にある。例えば制度型健康関連食品の正しい知識啓発は長く課題視されており、特に機能性表示食品の自己責任の考え方はいまだ浸透しているとは言い難い。報道を契機とするブームの凹凸は、生活者がいかに情報を得られていないかを裏付けるものとしても捉えることができる。

また、健康ニーズの細分化により、新たな認可(または登録制度)が健康関連食品で施行される可能性も十分ある。制度自体の信頼感を損なわないためにも、参入企業は徹底して基準や認可を順守する義務がある。含有成分未達での取消処分や、広告表現での行政処分などが平成終盤に散見されたことは記憶に新しい。食の健康増進は、食への信頼感が重要な屋台骨となることは間違いない。生活者・提供(製造)者・販売者の3者がいずれも高い意識を持つことが、実は最大の課題ともいえるだろう。

* * *

◆躍進する非制度型食品

健康に対するニーズや価値観が多様化する中、非制度型の健康訴求食品も今後さらに躍進しそうだ。平成後期から台頭するスーパーフード、健康価値で脚光を集めるシリアル(グラノーラ)、食用油、ヨーグルトなどはすでに高いレベルで浸透しており、令和時代でも当面は浸透が見込まれる。

シリアルは爆発的ブームの反動で近年減少傾向が続くものの、朝食の重要性に対する認知の拡大や優れた健康価値を背景に伸長に十分な素地を持つ。「朝プロテイン」(日本ケロッグ)などは運動連動との健康志向の流れにも対応し、市場拡大に機能しそうな気配にある。

プラスオンでの市場拡大を見せた食用油は、アマニ油・エゴマ油・こめ油などが台頭。最大の特徴はそのまま使う“生食”が市場全体に波及した点で、エネルギー摂取が重要となる超高齢社会では、今後さらに重要性を増すことは間違いない。

飲料と並ぶトクホの主役格・ヨーグルト(乳製品)は、健康目的の摂取が浸透から定着に移行。これに伴い食卓の必需品としての位置付けを確保している。一服感のある中でターゲットを明確化した健康訴求が進んでおり、再度の拡大も射程圏内にある。

-

◆令和の食品産業特集:未来つかむ令和の変革 節目迎え決意を

特集 総合 2019.08.242019年、4月末に平成三十余年の歴史の幕が降り、5月の改元を経て新たな元号「令和」の時代を迎えた。 身の回りのあらゆる機械、機器、器具がインターネットに接続され相互制御が可能になるIoT(モノのインターネット)の技術やAI(人工知能)、デスクワー…続きを読む

-

令和の食品産業特集:特別対談 アクシアル・原和彦社長×国分G本社・國分晃社長

特集 総合 2019.08.24◆生産性向上は領域超えて 持続可能な社会の実現へ=アクシアルリテイリング・原和彦社長×国分グループ本社・國分晃社長 新時代・令和の食品産業は、平成から顕在化した人口減少や労働力不足といった構造問題に向き合いつつ、さらなる変化が想定される生活者のライ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=イノベーション 先端技術で生産性革命

特集 機械・資材 2019.08.24◇労働力不足解消の切り札に 農林水産業では現在、担い手の減少および高齢化の進行により、労働力不足が深刻化している。人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多いため、現場では作業の効率化や省力化、負担軽減が求められている。そこで国が力を注ぐのが、ロ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=SDGs 社会課題解決の重要指標

特集 総合 2019.08.24SDGs(サステナブル・デベロップメント・ゴールズ=持続可能な開発目標)は、国連サミットが2015年9月25日、全会一致で採択した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載されている16年から30年までの国際目標だ。地球上の誰一人として取り残さ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=健康増進 第3次の「機能性」の役割大

特集 総合 2019.08.24◇国民生活の豊かさに直結 令和時代、食が果たすべき役割は従来以上に大きく変ぼうする。超高齢社会の中、これまで食の根幹をなしてきた「栄養」「し好(おいしさ)」に続く第3次機能として、「生体調節機能(機能性)」が大きく注目されている。食は生きる上で最も不可…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=新需要・新価値創造 時短や簡便傾向進む

特集 総合 2019.08.24◇健康や味覚で付加価値を 日本の食シーンは近年、大きく変化している。少子高齢化に伴う人口減少や核家族化、夫婦共働きなど家族構成と世帯収入構造の変化で家庭における調理時間は減少し、簡便性が求められている。一方で、世界の食のトレンドはIT(情報技術)の普及…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=輸出・グローバル 日本茶に見る世界での挑戦

嗜好飲料 特集 2019.08.24世界から評価やニーズが高まる抹茶を中心とした輸出拡大やグローバル戦略による日本茶の普及・浸透を目指す取組みが活発化している。鍵となるのが(1)日本茶固有の蒸製という製造方法による高い品質や味わい、機能性(2)日本茶の文化的背景やストーリーなどの日本茶文…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=調理の担い手 食の外部化8割時代

特集 中食 2019.08.24◇人手不足も多面的役割に期待 日本の一般世帯における家族類型別割合を見ると、夫婦と子の世帯は1980年には42.1%が2035年には23.3%に大きく減少する一方、単身世帯は19.9%が37.2%と大きく増加することが見込まれている。その結果、外食およ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=地方創生 成長産業化が鍵 産官学でモデル磨け

特集 総合 2019.08.24人口減少と地域経済縮小を克服し、将来にわたって活力ある社会の持続的成長を目指す産官学の取組みが全国で進んでいる。2014年に第2次安倍晋三改造内閣が「まち・ひと・しごと創生本部」を設置して以来、地方経済の成長促進と東京への一極集中の是正を旗印にした「地…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成のヒット商品=成長支える原動力 技術力・創造性を発揮

特集 総合 2019.08.24令和の新時代においても、食品産業の成長を支える原動力が「商品」であることに変わりはない。平成は経済の長期的な停滞や少子高齢化、働く女性の増加など社会構造の大きな変貌を背景に、商品開発が健康・簡便、高付加価値化へ大きくシフトした時代といえる。令和は人口…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成のヒット商品=「常連組」制した3商品の近況

特集 総合 2019.08.24ビール類や飲料、即席麺といったヒット大賞の「常連組」を抑え、独自の開発力や付加価値でトップに躍り出た加工食品も30年の間にいくつか存在する。中には終売を迎えたものもあるが、いまだ市場で健闘を続ける商品も少なくない。過去の大賞受賞からそうした3品の近況…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=卸業界の成長 「競争と協調」の精神不可欠

特集 卸・商社 2019.08.24◇人口減・人手不足 課題克服へ問われる真価 平成以前の食品流通業界の変遷をたどると、1960~70年代のスーパーの躍進は圧倒的だ。売上げと利益を倍々ゲームで伸ばし、株式上場や海外進出などの華々しい話題が躍る。しかし、90年代に入ると様相は一変。バブル崩…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=小売業界の興亡 終わりなき規制との戦い

特集 小売 2019.08.24小売業界にとって平成の三十年余は激動の時代だった。消費税と出店規制との長い戦いを強いられながら、企業や業態間の激しい競争、淘汰(とうた)・再編を繰り返して生き残りを図ってきた。消費者ニーズにいち早く対応して成長した企業や業態もこれから先も人口減少、人…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=酒類業界の変遷 規制緩和で競争激化

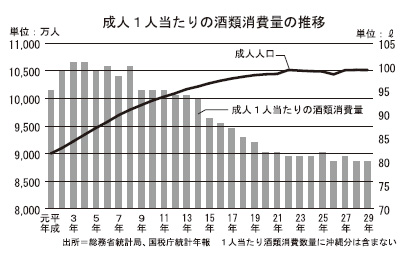

酒類 特集 2019.08.24平成の時代は、法規制が酒類のある暮らしを大きく変えた。酒類流通の規制緩和を機に、食品スーパー(SM)やコンビニエンスストア(CVS)で酒の販売が急増するなどして、価格競争が激化。後に過度な安売りが規制され、ビール類を中心に店頭価格が引き上げられた。国…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=食品の安全・安心 大きく揺らいだ30年間

特集 総合 2019.08.24◆令和に課題引き継ぐ 消費者理解、海外対応も 平成の三十余年間に食品の安全・安心は大きく揺らいだ。食品企業による事故・事件、表示の偽装・ミスなどに加えて、鳥インフルエンザ、口蹄(こうてい)疫、牛海綿状脳症(BSE)などの感染症などもあり、行政の制度、国…続きを読む

-

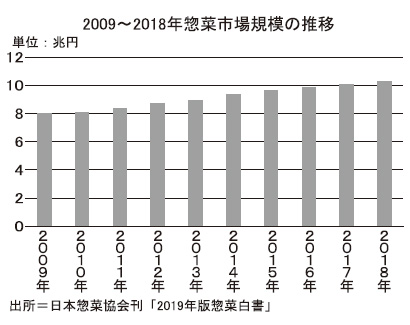

令和の食品産業特集:平成の到達点=惣菜市場の拡大 30年で市場規模5倍に

特集 中食 2019.08.24惣菜産業の30年間を振り返ると、人口動態やライフスタイルの変化などを経て、惣菜が単純な「おかず」から国民生活を支える一つの「食事」として変化を遂げてきた歴史であった。30年前は惣菜市場規模2兆5000億円程度だったものが、2018年には10兆2518…続きを読む

-

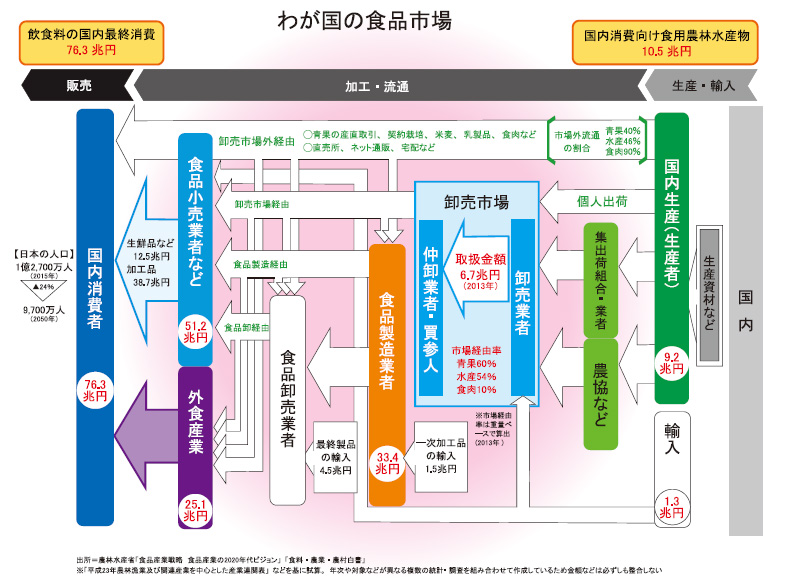

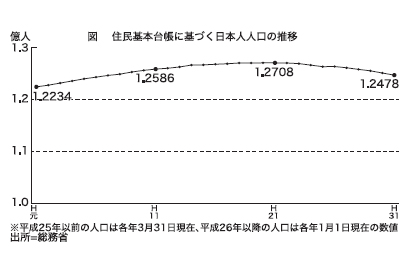

令和の食品産業特集:平成の到達点=人口減少 対応力・創造力求められる時代へ

特集 総合 2019.08.24◇二極化、より鮮明に 規模的拡大から脱却を 日本の国内食品市場は、人口の減少や少子高齢化による需要への影響が現れ始めた。日本の人口は2009年をピークに減少傾向に歯止めがかからなくなっている。また、平成の三十余年で、消費者のライフスタイルも大きく様…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=女性の社会進出 単身世帯増加、生き方多様化

特集 総合 2019.08.24◇こだわり・特別感に可能性 女性の社会進出や単身世帯の増加、年金受給者の増加など社会構造の変化で、求められる商品のキーワードとなる共通項は時短、簡便、個(孤)食になりそうだ。ただ、健康という切り口は大前提となる。品質や価格帯についてはより選択の多さ…続きを読む

-

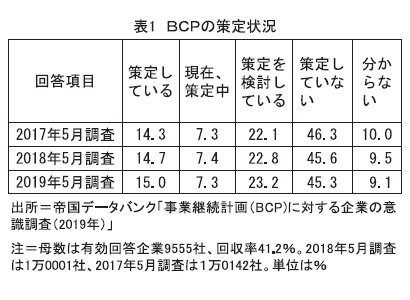

令和の食品産業特集:平成の到達点=BCP 持続可能性に黄信号

特集 総合 2019.08.24◇中小企業経営者の意識希薄 地域の結び付きが鍵握る 「国内市場における需要創造」「海外市場の開拓」「自動化や働き方改革による効率的な生産」という第1、第2、第3の戦略の目標として食品産業に付加価値額、海外売上高、労働生産性の3分野それぞれで3割増に…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=和食 減る調理、危機的状況変わらず

特集 総合 2019.08.24◇食文化継承へ国民運動 「和食=日本人の伝統的な食文化」が2013年12月4日、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録され、5周年を迎えた。絶滅の恐れのある、多様な文化の保護・継承を登録で目指した。食品輸出額が1兆円に迫り、海外の日本…続きを読む