令和の食品産業特集

令和の食品産業特集:新時代展望=新需要・新価値創造 時短や簡便傾向進む

◇健康や味覚で付加価値を

日本の食シーンは近年、大きく変化している。少子高齢化に伴う人口減少や核家族化、夫婦共働きなど家族構成と世帯収入構造の変化で家庭における調理時間は減少し、簡便性が求められている。一方で、世界の食のトレンドはIT(情報技術)の普及によるグローバル化や健康、サステナビリティーといった言葉をキーワードとして新たなトレンドを築いている。新たな価値、新たな需要を生み出すことはたやすくないが、日本と世界に分けて、これからのトレンドを考えてみる。(高木義徳)

日本の直近の食のトレンドといえば、時短や簡便化といったキーワードだ。例えば、カット野菜は平成の初めごろに販売が始まったが、長らく売上げは伸び悩んだ。しかし最近の10年ほどで市場は急速に拡大し、現在では家庭用と業務用を合わせて8000億円規模に達しているともいわれている。これには、カット野菜の鮮度保持の技術向上などで消費者の不信感が払拭(ふっしょく)されたこともあるが、消費者の時短や簡便調理志向の高まりが大きいといえる。

また、メニュー調味料も以前から存在した麻婆豆腐などの中華系メニュー調味料に加え、03年にキッコーマンが「うちのごはん」を発売して以降、メニュー専用調味料は和洋中とさまざまなメニューで広がりを見せている。シーズニングスパイスも同様に家庭では作りにくいメニューを簡単に作ることができ、副菜の和洋中の各メニューができる商品として新たなジャンルを確立しつつある。

業務用でも、ベテランの調理人や人材確保が困難となりつつあることから、一つのソースで味が決まる万能調味料が人気を集めている。カット野菜や精肉と調味料が一つになったミールキットも現在のところ、その価格設定に問題があるといわれているが時短、簡便化の流れに乗り、成長していく可能性を秘めている。

健康というキーワードも変化をとげ、単純なダイエットから体作りを志向したプロテイン摂取や糖質オフが現在のトレンドとなっている。

また、味覚面でも新たな需要が生み出されている。ごく最近では「しび辛」ブームが拡大している。当初は外食の汁なし担担麺やしびれを強調した麻婆豆腐など主に外食メニューで広がりを見せた。続いて、惣菜や冷凍食品などに広がり、現在ではパンや菓子などにまでその勢いは拡大している。

日本食糧新聞社新製品研究会が運営する新製品情報サイト「食@新製品」で花椒(ホアジャオ)をフリーワード検索した結果、17年で56品、18年で73品、今年は9月1日発売までで95品がヒットした。このように、花椒を用いた新製品は現在も増え続けている。また、単品香辛料の花椒やサンショウも、拡大傾向にあり、外食から中食、菓子などの加工食品から日常の食卓にまで「しび辛」は浸透しつつある。このような味覚の新たな需要は、ある程度成長すると落ち着き、次の流れに移行することが多かった。

ただ、この「しび辛」ブームは長期にわたり継続し、現在も拡大していることから長期的なトレンドとなるかは注目されるところだ。

今後の日本国内の新需要や新価値を考えると、日本の人口減が続くことにより、労働力の不足や不透明な経済環境などから、調理時間が増加していくことは考えにくい。つまり、時短や簡便性といったキーワードは今後の商品開発においても重要なポイントとなるだろう。

これを突き詰めていくと、一つの加工食品で手軽に栄養やエネルギーを摂取できることに行き着く。米国などでは一時期、粉末飲料の完全栄養食が発売されていた。日本でも16年に「COMP」が発売されて以降、徐々に進化を続けている。

今春には日清食品が「All-in PASTA」を発売。これは栄養、簡単、量、食べ応えに加え本格的なおいしさを実現。今秋には第2弾も発売されるという。時短に簡便性、そして栄養さらにおいしさとこれらが備わった完全栄養食のような商品が長期的には市場をにぎわす可能性は否めないだろう。

●代替に集まる注目

一方で世界の食のトレンドは日本でのトレンド以上に、グローバリズムや代替食、新たな志向などで進んでいる場面が多い。日本食糧新聞社新製品研究会「月刊 食品新製品トレンド」の「最新のグローバル食品トレンド」から、19年の世界の食の傾向を探る。

食品においてもITの普及により消費者の食のグローバル化が進んでいる。世界各国の料理や外食店舗を手軽に見られるようになったことと海外旅行が身近になったことで、消費者の世界の食に対する好奇心はより旺盛になっている。

今後は食に対する目新しさや、より刺激的な体験が求められる。SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の発達により、これまで伝わりづらかった各国のさまざまなローカル食品が、世界中に広がり、消費者を刺激している。これがより感度の高い消費者を生み出している。

またデジタル技術の進歩は旧来にない次元で消費者と食を結びつけている。これにより、製造工程やバリューチェーンは以前よりはるかに透明性が高くなり、原料の生産地情報や栽培状況を消費者に伝えることが可能となった。より安全かつ安心な食材を求める消費者心理は強く、食品メーカーは今後も一層のトレーサビリティーや品質管理を求められることとなる。

世界的に見ると、植物性由来食品が大きく伸長している。今後はヴィーガンやベジタリアンのみならず、肉と野菜のバランスの取れた柔軟な食生活を目指す消費者がこの分野の成長を促していくと思われる。植物由来原料として、天然着色料、フレーバー(ハーブ、スパイスなど)などはますます需要が高まるだろう。

消費者は健康とサステナビリティーをより重要視していく。このため、従来以上に味や見た目にこだわった代替食品や代替原料が求められることとなるだろう。代替食品の購買決定要因は健康といわれるが、おいしさもなお追求されていく。

このようなニーズを満たす代替食品がさまざまなカテゴリーに広がっている。現在の欧米では、サステナビリティーを意識した消費者が代替食品を選ぶ傾向にあるという。“代替”は世界で着実に大きく広がっている。

また、ファイバー(食物繊維)が近年、各国での関心が高まりつつある。FDA(米国食品医薬品局)がチコリ由来のものなど新たに8種類のファイバーを認可したことが後押しとなり、ファイバーを使用した多様な食品が伸びている。

特にスポーツニュートリションの分野では、高プロテイン食品にファイバーを添加したものが数多く見られる。ファイバーは腸内環境を整えるだけでなく、認知機能や運動能力向上にも効果的だとの研究報告もある。欧米ではプロテインの次にファイバーがトレンドとなると予測する人が多く、今後の注目の素材といえる。

●間食にも健康志向

間食の持つ役割も重要性を増している。現代の多くの人々は多忙で、食にゆっくりとかける時間を持てないためだ。これまでのこってり感や濃厚なスナックの代わりに健康的なスナックが成長している。野菜や果物など植物由来原料の健康チップスが伸長していることからそのニーズの高さが分かる。

他国では食品を超えて乳製品や、スープ、スムージーなどをスナックと位置付けた商品が見られる。これまでのスナックとは違い、手軽かつ健康をキーワードとしたスナックは今後も成長が見込まれる。

原材料の分野では「クリーンラベル」という概念が世界で広がりつつある。これは体によくない原材料を使用せず、さらに原材料工程や加工プロセス、サプライチェーンなどで消費者に透明性を表す概念。日本の食品産業でも、この認知度は広がりつつあるが、国内市場に浸透しているとはいえない状況だ。今後は日本でも「クリーンラベル」の概念が広がることは予想に難くない。

-

◆令和の食品産業特集:未来つかむ令和の変革 節目迎え決意を

特集 総合 2019.08.242019年、4月末に平成三十余年の歴史の幕が降り、5月の改元を経て新たな元号「令和」の時代を迎えた。 身の回りのあらゆる機械、機器、器具がインターネットに接続され相互制御が可能になるIoT(モノのインターネット)の技術やAI(人工知能)、デスクワー…続きを読む

-

令和の食品産業特集:特別対談 アクシアル・原和彦社長×国分G本社・國分晃社長

特集 総合 2019.08.24◆生産性向上は領域超えて 持続可能な社会の実現へ=アクシアルリテイリング・原和彦社長×国分グループ本社・國分晃社長 新時代・令和の食品産業は、平成から顕在化した人口減少や労働力不足といった構造問題に向き合いつつ、さらなる変化が想定される生活者のライ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=イノベーション 先端技術で生産性革命

特集 機械・資材 2019.08.24◇労働力不足解消の切り札に 農林水産業では現在、担い手の減少および高齢化の進行により、労働力不足が深刻化している。人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多いため、現場では作業の効率化や省力化、負担軽減が求められている。そこで国が力を注ぐのが、ロ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=SDGs 社会課題解決の重要指標

特集 総合 2019.08.24SDGs(サステナブル・デベロップメント・ゴールズ=持続可能な開発目標)は、国連サミットが2015年9月25日、全会一致で採択した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載されている16年から30年までの国際目標だ。地球上の誰一人として取り残さ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=健康増進 第3次の「機能性」の役割大

特集 総合 2019.08.24◇国民生活の豊かさに直結 令和時代、食が果たすべき役割は従来以上に大きく変ぼうする。超高齢社会の中、これまで食の根幹をなしてきた「栄養」「し好(おいしさ)」に続く第3次機能として、「生体調節機能(機能性)」が大きく注目されている。食は生きる上で最も不可…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=新需要・新価値創造 時短や簡便傾向進む

特集 総合 2019.08.24◇健康や味覚で付加価値を 日本の食シーンは近年、大きく変化している。少子高齢化に伴う人口減少や核家族化、夫婦共働きなど家族構成と世帯収入構造の変化で家庭における調理時間は減少し、簡便性が求められている。一方で、世界の食のトレンドはIT(情報技術)の普及…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=輸出・グローバル 日本茶に見る世界での挑戦

嗜好飲料 特集 2019.08.24世界から評価やニーズが高まる抹茶を中心とした輸出拡大やグローバル戦略による日本茶の普及・浸透を目指す取組みが活発化している。鍵となるのが(1)日本茶固有の蒸製という製造方法による高い品質や味わい、機能性(2)日本茶の文化的背景やストーリーなどの日本茶文…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=調理の担い手 食の外部化8割時代

特集 中食 2019.08.24◇人手不足も多面的役割に期待 日本の一般世帯における家族類型別割合を見ると、夫婦と子の世帯は1980年には42.1%が2035年には23.3%に大きく減少する一方、単身世帯は19.9%が37.2%と大きく増加することが見込まれている。その結果、外食およ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:新時代展望=地方創生 成長産業化が鍵 産官学でモデル磨け

特集 総合 2019.08.24人口減少と地域経済縮小を克服し、将来にわたって活力ある社会の持続的成長を目指す産官学の取組みが全国で進んでいる。2014年に第2次安倍晋三改造内閣が「まち・ひと・しごと創生本部」を設置して以来、地方経済の成長促進と東京への一極集中の是正を旗印にした「地…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成のヒット商品=成長支える原動力 技術力・創造性を発揮

特集 総合 2019.08.24令和の新時代においても、食品産業の成長を支える原動力が「商品」であることに変わりはない。平成は経済の長期的な停滞や少子高齢化、働く女性の増加など社会構造の大きな変貌を背景に、商品開発が健康・簡便、高付加価値化へ大きくシフトした時代といえる。令和は人口…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成のヒット商品=「常連組」制した3商品の近況

特集 総合 2019.08.24ビール類や飲料、即席麺といったヒット大賞の「常連組」を抑え、独自の開発力や付加価値でトップに躍り出た加工食品も30年の間にいくつか存在する。中には終売を迎えたものもあるが、いまだ市場で健闘を続ける商品も少なくない。過去の大賞受賞からそうした3品の近況…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=卸業界の成長 「競争と協調」の精神不可欠

特集 卸・商社 2019.08.24◇人口減・人手不足 課題克服へ問われる真価 平成以前の食品流通業界の変遷をたどると、1960~70年代のスーパーの躍進は圧倒的だ。売上げと利益を倍々ゲームで伸ばし、株式上場や海外進出などの華々しい話題が躍る。しかし、90年代に入ると様相は一変。バブル崩…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=小売業界の興亡 終わりなき規制との戦い

特集 小売 2019.08.24小売業界にとって平成の三十年余は激動の時代だった。消費税と出店規制との長い戦いを強いられながら、企業や業態間の激しい競争、淘汰(とうた)・再編を繰り返して生き残りを図ってきた。消費者ニーズにいち早く対応して成長した企業や業態もこれから先も人口減少、人…続きを読む

-

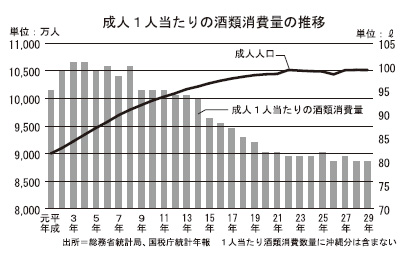

令和の食品産業特集:平成の到達点=酒類業界の変遷 規制緩和で競争激化

酒類 特集 2019.08.24平成の時代は、法規制が酒類のある暮らしを大きく変えた。酒類流通の規制緩和を機に、食品スーパー(SM)やコンビニエンスストア(CVS)で酒の販売が急増するなどして、価格競争が激化。後に過度な安売りが規制され、ビール類を中心に店頭価格が引き上げられた。国…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=食品の安全・安心 大きく揺らいだ30年間

特集 総合 2019.08.24◆令和に課題引き継ぐ 消費者理解、海外対応も 平成の三十余年間に食品の安全・安心は大きく揺らいだ。食品企業による事故・事件、表示の偽装・ミスなどに加えて、鳥インフルエンザ、口蹄(こうてい)疫、牛海綿状脳症(BSE)などの感染症などもあり、行政の制度、国…続きを読む

-

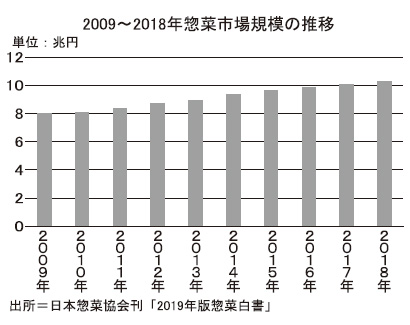

令和の食品産業特集:平成の到達点=惣菜市場の拡大 30年で市場規模5倍に

特集 中食 2019.08.24惣菜産業の30年間を振り返ると、人口動態やライフスタイルの変化などを経て、惣菜が単純な「おかず」から国民生活を支える一つの「食事」として変化を遂げてきた歴史であった。30年前は惣菜市場規模2兆5000億円程度だったものが、2018年には10兆2518…続きを読む

-

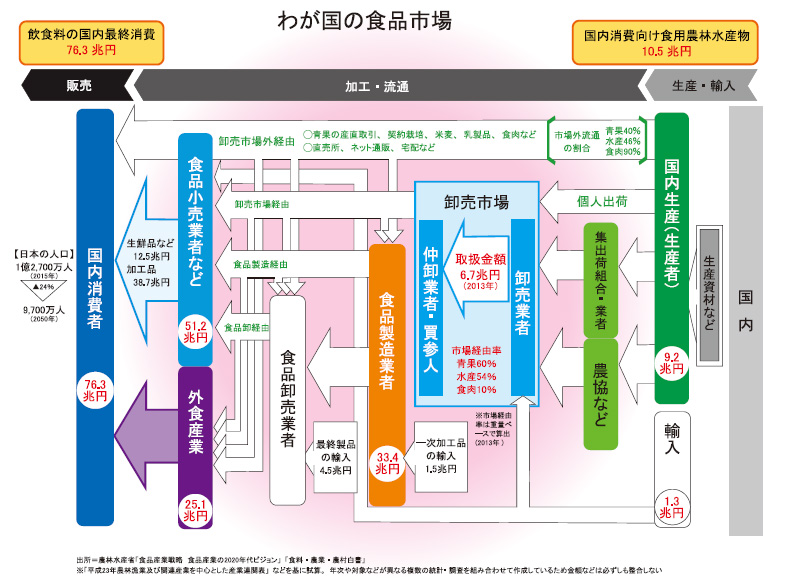

令和の食品産業特集:平成の到達点=人口減少 対応力・創造力求められる時代へ

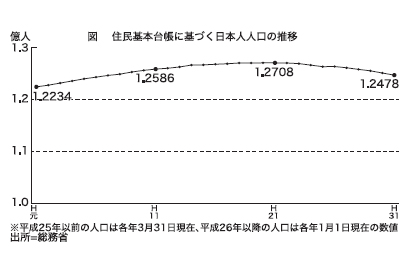

特集 総合 2019.08.24◇二極化、より鮮明に 規模的拡大から脱却を 日本の国内食品市場は、人口の減少や少子高齢化による需要への影響が現れ始めた。日本の人口は2009年をピークに減少傾向に歯止めがかからなくなっている。また、平成の三十余年で、消費者のライフスタイルも大きく様…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=女性の社会進出 単身世帯増加、生き方多様化

特集 総合 2019.08.24◇こだわり・特別感に可能性 女性の社会進出や単身世帯の増加、年金受給者の増加など社会構造の変化で、求められる商品のキーワードとなる共通項は時短、簡便、個(孤)食になりそうだ。ただ、健康という切り口は大前提となる。品質や価格帯についてはより選択の多さ…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=BCP 持続可能性に黄信号

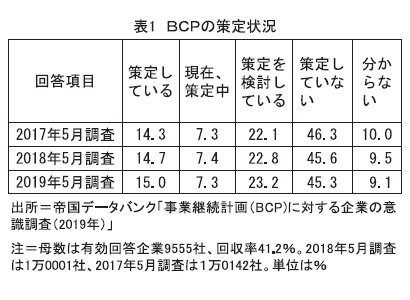

特集 総合 2019.08.24◇中小企業経営者の意識希薄 地域の結び付きが鍵握る 「国内市場における需要創造」「海外市場の開拓」「自動化や働き方改革による効率的な生産」という第1、第2、第3の戦略の目標として食品産業に付加価値額、海外売上高、労働生産性の3分野それぞれで3割増に…続きを読む

-

令和の食品産業特集:平成の到達点=和食 減る調理、危機的状況変わらず

特集 総合 2019.08.24◇食文化継承へ国民運動 「和食=日本人の伝統的な食文化」が2013年12月4日、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録され、5周年を迎えた。絶滅の恐れのある、多様な文化の保護・継承を登録で目指した。食品輸出額が1兆円に迫り、海外の日本…続きを読む