新春特集第2部

新春特集第2部:2020年業界展望=CVS 脱一律、ビジネスモデル転換へ正念場

コンビニエンスストア(CVS)業界は24時間営業を基本とした店舗運営や品揃え、加盟店指導、組織体制を見直し、ビジネスモデルを転換できるかが問われる。2019年、加盟店の人手不足は深刻で社会問題視され、国も対策に乗り出し、各チェーンが行動計画を求められる事態となった。20年は加盟店の負担軽減策を中心とした行動計画を着実に実行し、どれだけ加盟店から理解と支持を得られるか、その満足度が持続可能な成長の鍵を握る。

●時短認め支援も手厚く

日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の調べによると、CVSの18年度の店舗数5万8340店、前年度比0.7%の微増の384店増、売上高11兆2634億円、2.2%増。チェーン数は18と4チェーン減少した。同年度でセブンイレブンが2万0976店、ファミリーマートが1万5613店、ローソン1万2991店と大手3チェーンだけで、約5万店に及ぶほど上位集中化した。

チェーンが巨大化して本部の力が強くなった一方で、加盟店の本部に対する不満は募っていた。経済産業省の「コンビニ調査2018」によると、オーナーが契約更新したいと回答したのは45%と5割を切った。61%のオーナーが従業員不足と回答しており、加盟したことへの満足度も低下した。

問題が表面化したのは、19年2月に大阪・東大阪市に店を持つセブンイレブンのオーナーが人手不足から時短営業を始めたこと。それが発端となり加盟店の労働環境が社会問題として報じられた。国も動き出し、各チェーンは経産省から行動計画を要請された。「新たなコンビニのあり方検討会」も開催された。オーナーや本部などからヒアリングを行い、議論が進められた。

各チェーンは行動計画で省人化を柱とする店舗作業の効率化や時短店の実験、加盟店とのコミュニケーションの強化、食品ロス削減などの対応策に加え、加盟店支援へ踏み込んだ施策を打ち出した。

そうした中で、最大手セブンイレブンは4月に経営トップを交代させ、加盟店支援策に本腰を入れる新体制を敷いた。人事や教育に通じた永松文彦副社長を代表取締役社長に就任させた。

セブンイレブンは時短営業の実験を進め、オーナーが営業時間を選べるテスト店も287店(19年10月末)で実施し、20年に1月には41店で正式に深夜休業する予定。20年3月からチャージ(経営指導料)も特別減額し、低収益店の支援を手厚くする。24時間店では現行の所定のチャージ2%引き下げ、チャージ1%特別減額に加え、売上総利益の月額550万円超の店には月額3万5000円減額、さらに550万円以下の店では20万円減額する。非24時間店では550万円超でチャージ1%の特別減額と月額1万5000円減額、550万円以下では7万円減額する。加盟店1店当たりの利益は平均で年間約50万円改善する見込みで、本部利益は約100億円減となる。同時に不採算店の19年度下期以降1000店の閉鎖と移転、本部人員の適正化も進める。

ファミリーマートは20年3月から加盟店の判断で時短営業を決められるようにする。加盟店が時短営業を希望する場合、本部と事前に協議し、加盟者の判断で決定する方式に変更する。毎日時短営業か週1日(日曜日)を時短にするか、2パターンを選択できるようにする。24時間営業の分担金も最低賃金の上昇率に合わせて増額し、ベース金額も従来の月額10万円から12万円に増やすほか、時短営業店でも日割り計算で支給する。ほかにも加盟店と本部の廃棄ロスの負担割合も本部の比率を高め、廃棄率を改善する支援制度を順次開始する。複数店経営も推進して加盟店の事業基盤を安定・強化するとともに、加盟店の長期の安定経営を支援するために再契約奨励金も増額する。支援策は総額で年間100億円、1店当たり平均70万円を想定する。同時に本部人員も希望退職で全社員の約1割に当たる約800人を削減し、組織もスリム化する。

ローソンは時短営業について加盟店から申し出があれば、協議の上で対応する。19年10月末時点で問い合わせ477件、非24時間営業が118店という。20年1月1日に全国100店規模で元日休業を実験し、次年度以降の体制を検討する。

ミニストップも時短営業を19年7~8月に直営店で実験し、9月から加盟店も加え、10月末時点で69店に検証を広げている。さらに同社は21年度、売上総利益からロイヤルティーをチャージするモデルを、店舗の営業利益で分配するモデルに転換し、本部と加盟店がコストを応分に負担する方針を打ち出した。

●最新技術で省人・省力化も

各チェーンとも従前から人手不足対策として店舗作業の効率化、生産性向上のための設備などに投資をしてきたが、さらに24時間営業問題を受けて、取組みや実験が加速した。セブンイレブンはNTTデータのデザインスタジオ内の実験店舗を活用した次世代のデジタル店舗の研究を10月から開始し、無人化につながる検証や新たな出店フォーマットを研究する。

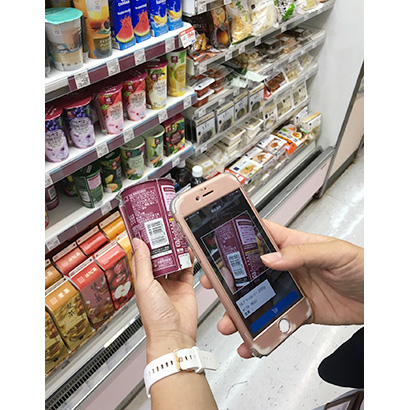

ローソンは経産省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「ロボット実装モデル構築推進タスクフォース」に参加し、業界横断でロボット技術を導入したい考え。ほかにも、既に19年8月から画像認証システムやスマートフォンなど最新デジタル技術を取り入れた深夜無人店舗も実験している。

ファミリーマートはパナソニックと組んで、IoT(モノのインターネット)を活用した次世代店で省力化の追求と利便性の向上を検証する。

既に各チェーンともスライド型の棚や銃器の導入や食洗器、セルフレジの導入を進めている。大きいのは19年10月からの消費増税に伴うキャッシュレス化推進のポイント還元。販促効果だけでなく、決済業務の効率化につながる。キャッシュレス決済比率もセブンイレブンが9月に35%ほどだったのが10月には40%を超えたという。ローソンも20%が10月初旬で25%ほどとなりファミリーマートも同様の伸び率という。ファミリーマートは数多くあるスマホ決済を導入している中で自社のスマホ決済は構成比33%を占めて最も高い。

スマホ決済ではセブン&アイグループが「7pay(セブンペイ)」を7月からサービスを開始したものの、不正使用が大きな問題になった。9月末で終了したが、新しいサービスを模索するという。

●出店を抑制、既存店に重点

チェーン本部による加盟店指導の改革も求められる。加盟店のオーナーから経営指導よりも商品の売り込みに重点が置かれているとの指摘もあり、指導の在り方を抜本的に見直す必要に迫られている。本部は店舗指導員の評価も売上げより加盟店の評価を重視するよう転換する意向で、組織も地域に権限委譲し、加盟店に応じた支援ができるよう体制を整える。

セブンイレブンは19年11月の経産省の「新たなコンビニのあり方検討会」のヒアリングの場で、オーナーに無断で発注した事案が今年2件あったことを明らかにした上で、評価制度や組織改革に取り組む考えを示した。永松社長は「本当にあってはいけない由々しき問題。担当者の問題ということだけで片付けてはいけない」と話した上で、指導員の人事評価も「加盟店の売上げ前年比と利益が全体の4割、仕事ぶりが6割と考えている。オーナーからどう見られるかが一番の評価軸になる。どのように仕組みに落とし込めるかだ」と見直す考えだ。指導員を監督する管理職も「昔の感覚では通用しない。組織全体も中央集権型のマネジメントを見直す必要がある。エリア内で判断する形にする」と方向性を示す。

ファミリーマートは指導員と加盟店の関係を強化するため、職住近接で3年間は異動しないように変更し、19年の3月からは人事評価も見直したという。澤田貴司社長は「定量評価が7割だったのを3割に減らし、加盟店の満足度や評価で尺度を変えた」と説明する。本部の人員も約1割に当たる約800人の希望退職を募り、本部組織のスリム化も図った。

ローソンは指導員の評価に加盟店の利益改善を入れているという。竹増貞信社長は「これが最も大事。過去、売上げを追求して仕入れ強化のため、本部がその分を支援しているだけだった」と振り返った上で「売り切る商品をつくって廃棄ロスを減らし、いかに店の利益を上げるか、この考えが1300人の指導員にとって当たり前にならないといけない」と強調する。

各チェーンの経営トップは指導員にノルマはないというが、業界全体では売上げ前年比を重視してきただけに、指導員も意識せざるを得ない環境にある。現場にすべての問題を押し付けられず、本部の構造改革も避けて通れない。

19年度、各チェーンとも出店戦略は純増数を大幅に抑制する方針に転換した。加盟店の収益力向上を最重点に置き、収益の高い店に立地移転を進める。19年度、セブンイレブンとファミリーマートは単体ベースで純増数をそれぞれ100店、ローソンが0店、ミニストップが160店の純減を計画した。出店基準を厳格化して新規出店を抑制し、立地移転を含む閉店で、売上げの高い店に転換を進めた。20年度の開店・閉店計画はまだ具体的に公表されていないが、オーナーの成り手や従業員の人手不足の環境下で既存店に重点を置く方針であれば、前年並みの水準が見込まれる。

チェーン間でのオーナー獲得競争も厳しくなりそうだ。ファミリーマートは契約時に必要な資金300万円(別途消費税)のうち、加盟金50万円(別途消費税)と開店準備手数料100万円(別途消費税)を20年2月1日からの廃止を打ち出した。新規加盟のハードルを下げて獲得につなげる。

いずれにせよ、従来のビジネスモデルは曲がり角を迎えている。これまで優れた商品開発と供給体制を整備し、ATM(現金自動預払機)や公共料金の収納代行、マルチメディア端末などサービス機能も強化して利便性を高めてきた。24時間営業を基本とし、標準化されたオペレーションを徹底し、商品やサービスを提供してきたが、加盟店の負担が限界に達した。これからチェーンとしての統制を保ちながら、どこまで1店ごとにきめ細かく対応できるのか正念場を迎えている。(山本仁)

-

◆新春特集第2部:中小企業の底力 “匠の味”を世界へ

特集 総合 2020.01.03南北に長く、周囲を海に囲まれた日本には四季がある。各地域には風土やそこに住む人たちの嗜好(しこう)に則した地場産品・郷土料理があり、これら“匠の味”を守る中小規模の食品メーカーが多数存在する。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控…続きを読む

-

新春特集第2部:2020年業界展望=食品卸売業 大きな試練の年に

特集 卸・商社 2020.01.03いよいよ東京2020大会が開催される2020年は、食品卸業界にとっても大きな試練の年となりそうだ。インバウンドはじめ多くの需要出現の好機が見込める一方、首都圏で長期間実施される交通規制への物流対応、大会終了後の景気や需要の反動減など、山積みの課題へ直面…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=日本アクセス・佐々木淳一社長

特集 卸・商社 2020.01.03日本アクセスは今年、第7次中計の最終年度を迎える。売上げ拡大が難しい環境下、経営の中身を変え利益率1%確保、利益額で食品卸ナンバーワンを目指す。まいた種が徐々に結実しており、提案機能をさらに磨く。新たなビジネスモデル構築にも着手するなど、筋肉質の経営…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=三菱食品・森山透社長

特集 卸・商社 2020.01.03「食品流通には多くの無理・無駄・ムラがあり、ここに手を打ってこそ、現状をブレークスルーできる」。三菱食品の森山透社長は現状認識を示し、自らの体質強化と並行して、サプライチェーン全体を視野に経営改革を加速。5月には本社移転も控え、新たな展望の開ける年に…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=国分グループ本社・國分晃社長

特集 卸・商社 2020.01.03国分グループ本社は今年、推進中の第10次長期経営計画(16~20年度)の最終年を迎える。業界構造の変化に適応しつつ、社内の意識改革を含め各種施策を加速。目標の達成と長計の総仕上げに力を注ぐ。國分晃社長に展望を聞いた。 ●10次長計、総仕上げへ 目標…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=伊藤忠食品・岡本均社長

特集 卸・商社 2020.01.03伊藤忠食品は今期、中核である卸事業の基礎収益力アップを最優先に掲げる。社長就任以来力を注ぐ事業領域の拡大については、パートナー企業との連携強化を通じたシナジーの発揮に努めていく考えだ。岡本均社長に20年の業界展望や抱負を聞いた。 ●収益力アップを最…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=三井食品・萩原伸一社長

特集 卸・商社 2020.01.03三井食品の萩原伸一社長は20年の経営環境は極めて不透明感が強いとし、自社の重点戦略として「基本の徹底」を加速する。経営の無駄の削減や物流効率化の追求で体質改善を進めつつ、AI(人工知能)やグローバル対応を軸に企業付加価値の向上にも挑む。萩原社長に展望…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=加藤産業・加藤和弥社長

特集 卸・商社 2020.01.0319年9月期連結業績は売上高が2年連続で大台の1兆円突破となり、経常利益は7年ぶりに過去最高を記録し、増収増益で着地した加藤産業。グループの成長戦略の一つと位置付ける海外事業も着実に推進し、成果を挙げている。加藤和弥社長に今後の展望を聞いた。 ●利…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=トモシアHD・竹内成雄社長

特集 卸・商社 2020.01.03トモシアホールディングスの竹内成雄社長は市場の競争やコスト環境が一段と厳しさを増す中、企業理念でもある「地域市場への貢献」を軸に競合との差別化を図る構えだ。並行して企業体質の強化・成長分野への投資を加速し、独自の事業モデルを築く。今後の戦略を聞いた。…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=日本酒類販売・田中正昭社長

特集 卸・商社 2020.01.03「東京オリンピック・パラリンピックは日本酒を世界に知ってもらう絶好の機会」と語るのは日本酒類販売の田中正昭社長。全国に広がるネットワークを生かし、商品発掘や蔵元巡りなどのコト提案に卸の立場から力を注ぐ考えだ。田中社長に20年の展望や戦略を聞いた。 …続きを読む

-

新春特集第2部:2020年業界展望=業務用食品卸 生鮮・素材が差別化の鍵

特集 卸・商社 2020.01.0319年は、2月・関東食糧(埼玉県)が新物流センター「食空間創造Base」竣工、4月・日本外食流通サービス協会(JFSA)に首都圏初の会員として久世(東京都)が加入、11月・ニッカネ(栃木県)が西東京営業所を開設したことなどが主立った動きだった。北関東で…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=トーホー・古賀裕之社長

特集 卸・商社 2020.01.03トーホーが3ヵ年中計を折り返した。前半は収益確保に苦しむも内外のM&A(企業の合併・買収)と既存社で事業基盤を拡大。業務用食品卸事業(DTB+C&C)で売上げ2000億円突破も見えた最終年度は全28社で収益力向上、グループ連携強化、海外事業力強化に継…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=尾家産業・尾家啓二社長

特集 卸・商社 2020.01.03尾家産業は今期、若手幹部主導で策定した新中計を始動した。売上高1000億円突破で締めくくった前中計から一転、今中計は開始時から大口取引終了や物流コスト増大、経費先行型経営の改革など課題が山積。全体最適で変革に挑み、次ステージへの地盤を固めている。 …続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=ヤグチ・栗栖信也社長

特集 卸・商社 2020.01.03ヤグチの前5月期業績は、売上高は前年比0.5%増の774億4500万円と新規取引拡大などにより微増収だったが、利益は物流費・人件費の増加で減収。栗栖信也社長に10月からの軽減税率の影響、20年の東京オリンピック・パラリンピックへの期待などについて聞い…続きを読む

-

新春特集第2部:2020年業界展望=中食 照準絞り潜在能力高める

特集 中食 2020.01.03食産業は、少子高齢化などの人口構成の変化やライフスタイルの多様化、働き方改革の推進などに加えて食の外部化の進展により大きく変わりつつある。人口の減少は、食にとっては将来的に減少要因となっているが、現在の内食、中食、外食の合計支出額である食全体のマーケ…続きを読む

-

新春特集第2部:2020年業界展望=スーパー 増税・還元支援の衝撃

特集 小売 2020.01.03◇全国規模で再編促す 2019年は全国の食品スーパー(SM)で経営体制を見直す動きが広がった。方向性は大きく二つ。一つは政府のキャッシュレス・ポイント還元事業に合わせて減資する企業が増えたことだ。多くの経営判断が示したように、政府資金による5%還元支援…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=サミット・竹野浩樹社長

特集 小売 2020.01.03サミットは20年度から新中期3ヵ年経営計画をスタートさせ食を起点に社会課題を解決できる食品スーパー(SM)としてコミュニティーの場となる店づくりを追求する。商品は生鮮の惣菜化など即食商品を強化しカテゴリーも広げる。小型店の開発も進め都心で店舗網を構築…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=ライフコーポレーション・岩崎高治…

特集 小売 2020.01.03ライフコーポレーションの岩崎高治社長は、幹部からパートスタッフに至る意識改革の進捗(しんちょく)に自信を示す。20年度の課題は、店づくりや販促策の個店対応を一段と深掘りしていくことだ。また、アマゾンとの協業によるネット販売エリアを東京23区全域や大阪…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=全日食チェーン 平野実・全日本食…

特集 小売 2020.01.03◇全日食チェーン 平野実・全日本食品社長 全日食チェーン(本部=全日本食品)は20年度、商品力の強化に重点を置く。低温度帯商品を充実するため、投資をかけて商品供給などインフラを整え、売場づくりも支援する。加盟店支援のリテールサポート(RS)も体制を…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=セルコチェーン・佐伯行彦理事長

特集 小売 2020.01.03セルコチェーンの佐伯行彦理事長(さえきセルバホールディングス〈HD〉社長)は、ボランタリーチェーン(VC)の役割も変化が必要と指摘。19年は店長などの教育カリキュラムを刷新、外国人技能実習生の管理団体も設立した。管理業務の共有化やネット販売の構築も課…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=日本生協連・嶋田裕之代表理事専務

特集 小売 2020.01.03日本生活協同組合連合会(日本生協連)は厳しい経営状況を改善するため、1月に宅配のリノベーション(業態革新)に向けた新たな組織を設置する。また、SDGs(持続可能な開発目標)への対応を進めるため、倫理的(エシカル)消費に対応する商品開発を進める。 ●…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=コープデリ生協連・土屋敏夫代表理…

特集 小売 2020.01.03コープみらいが加盟するコープデリ生活協同組合連合会は2020年、第3期中期計画の初年度で、成長軌道を取り戻すための変革期に入る年と位置付ける。慢性的な人手不足を前提とした省人化・効率化を進めつつ、地域密着の食品の開発など組合員に寄り添って活動する。 …続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=パルシステム生協連・大信政一代表…

特集 小売 2020.01.03◇パルシステム生活協同組合連合会・大信政一代表理事理事長 関東甲越などの中堅生協が参加するパルシステム生活協同組合連合会は国産品を中心に独自の商品を展開して、産地と組合員の交流を図ってきたが、この活動を2020年以降、さらに強化していく。今年の総会…続きを読む

-

新春特集第2部:2020年業界展望=CVS 脱一律、ビジネスモデル転換へ正念…

特集 小売 2020.01.03コンビニエンスストア(CVS)業界は24時間営業を基本とした店舗運営や品揃え、加盟店指導、組織体制を見直し、ビジネスモデルを転換できるかが問われる。2019年、加盟店の人手不足は深刻で社会問題視され、国も対策に乗り出し、各チェーンが行動計画を求められる…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=ローソン・竹増貞信社長

特集 小売 2020.01.03ローソンは加盟店に寄り添ったコンビニエンスストア(CVS)経営を推進する。全国一律の店づくりから脱却し、地域や立地に応じて消費者のニーズに対応する。積極的に社会の声も聞いて自らの変化を促し、デジタル技術と融合させた新しい付加価値ある店づくりを目指す。…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=ファミリーマート・澤田貴司社長

特集 小売 2020.01.03ファミリーマートは加盟店との信頼関係を強固にして、地域に根差したコンビニエンスストア(CVS)を目指す。いち早く情報を共有して迅速に課題解決し、本部の店舗指導員も職住近接で加盟店に密着しながら運営を支援していく。既存店の客数を重視し、着実な成長を図る…続きを読む

-

新春特集第2部:20年トップは語る成長戦略=ミニストップ・藤本明裕社長

特集 小売 2020.01.03ミニストップは21年度の施行を目指しフランチャイズパッケージを改革する。売上総利益にロイヤルティー率を適用する現行モデルから店舗の営業利益を本部と加盟店が分配するモデルへ転換、ビジネスの構造を作り変える。共通の目標でベクトルを合わせるという。 ●事…続きを読む

-

新春特集第2部:2020年業界展望=DgS ヘルスケア重視・食補完が優位

特集 小売 2020.01.03上場ドラッグストア(DgS)企業の既存店営業成績を売上高前年同月増減率で確認してみると、消費増税前の19年9月に20%増以上のプラス実績も多いが、10月に大幅な減少もある。増税前の駆け込み需要は往々にして需要創造ではなく、需要の先取りにすぎないケースが…続きを読む

-

新春特集第2部:2020年食品界経営者・有識者アンケート(1)

特集 総合 2020.01.03◆社会変化に危機意識 顧客・取引先を重視 日本食糧新聞社・日食動向調査室が19年11月中旬から12月前半に掛けて実施した食品界経営者・有識者アンケートからは、社会の変化を実感するからこそ、顧客や取引先などステークホルダーとの関係を重視したいという傾…続きを読む

-

新春特集第2部:2020年食品界経営者・有識者アンケート(2)

特集 総合 2020.01.03〈アンケート概要〉 (1)20年の食品界に大きな影響を与える、または動向の鍵を握ると思われる言葉(キーワード)を選び、その言葉を選んだ理由。 (2)食の安全・安心の確立・徹底・深化に向けた取組みに対し、消費者からの理解を得る上で、鍵を握ると思われ…続きを読む