beyond2020特集

beyond2020特集:食品表示の新制度始まる 差別化と情報提供のはざま

2015年に施行された食品表示法の経過措置が3月31日で終了、経過措置期間中は食品表示法の元となったJAS法、食品衛生法、健康増進法の表示に関する規制、基準を守っていれば良かったが、4月以降は栄養表示、アレルゲン表示などの変更に対応せざるを得ない。今後、すべての加工食品を対象にした原料原産地表示への対応も迫られている。ここでは消費者の知る権利、供給者側が考える差別化も視野に入れるため、「産地」「製法」などをブランド化する地理的表示(GI)も取り上げる。(伊藤哲朗)

●新食品表示制度 一元化による本格施行

食品表示法のうち、経過措置期間5年が過ぎ、20年4月からいわゆる新食品表示制度が加工食品にも適用される。JAS法、食品衛生法、健康増進法の表示に関する項目が一元化されてからはじめての本格実施。アレルゲン表示、栄養成分表示が義務付けとなり、違反していた場合は社名公表などの行政措置がとられ、最悪の場合は罰則も適用される。

食品の表示はJAS法、食品衛生法、健康増進法が関与していた。これら3法は細かくルールが決められていた。そのほかには景品表示法があり、商品の表示以外の広告なども規制をかけていた。

JAS法での表示は「消費者の知る権利のための表示ルールはこうです」という、品質を中心とした情報の提供を促す位置付けで、食品衛生法では消費者の安全を守るための規制的な意味合いの強い表示。健康増進法では健康のために栄養表示を促す目的だった。景品表示法は公正な取引を促すための法律で優良誤認の防止などを図っている。これらの法律による表示が複雑にからみ、事業者にとっても消費者にとっても分かりにくい状態だった。

消費者庁の発足とともに表示制度の一元化の検討が始まり、3法の「食品の安全」「健康増進」「消費者の知る権利」の目的の整理、用語の定義の統合などを経て、アレルゲン表示、栄養成分表示の義務付けに至った。

アレルギー表示は、重篤な被害が多いエビ、カニ、小麦、そば、卵、乳、落花生の7品目が対象。そのほか推奨品目として、アーモンド、アワビ、イカ、イクラ、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、大豆、鶏肉、バナナなどの21品目。推奨となっていても、被害例が多い場合には義務付けに移行する。

新食品表示制度ではマヨネーズのように一般的に「卵」を使っていることが知られている食品であっても、「卵」と明記しなければならなくなった。また加工助剤やキャリーオーバーの添加物は表示が免除されているがアレルゲンが使われている場合は表示するよう求められている。

○栄養成分も

容器や包装に入った加工食品は栄養成分表示が義務付けられ、熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウムの量が対象となっている。ナトリウムの量は塩化ナトリウム(食塩)相当量で表記するが、食塩を使っていない食品ならばナトリウムの量でも代替できる。日本人の食生活はナトリウムの摂取量が多く、生活習慣病を防ぐという理由がある。

同制度は加工食品は4月からの実施だが、生鮮食品はすでに3年半前から始まっている。容器や包装の切り替えに時間がかかるという理由だが消費者庁は他の省庁、地方自治体との監視体制の連携の構築も行っている。

●2年後には猶予終了 加工食品の原料原産地表示

加工食品を対象にした原料原産地表示制度は17年9月から施行され、猶予期間は22年3月末となっていて、食品産業にとっては残り2年間しかない。法的には整合性がとれているが、実際の経済活動に照らし合わせると複雑さだけが際立つ仕組みだ。

新たな原料原産地表示制度は、輸入品を除いたすべての加工食品を対象に義務付ける。従来の22品目群と個別4品目はそのままにし、重量順で一番重い原料について原則として国名を記載。調達先国が頻繁に替わる場合は、一定のルールに基づいて「『又は』表示」「輸入などの『大括り表示』」「『又はプラス大括り』表示」を認め、小麦粉などは「製造地表示」での対応が可能になった。

重量順で国名を記載する場合でも例えば食肉加工品で「原料:豚肉(米国産、国産)」は、米国産と国産を混ぜて使用し、米国産の方が多いという意味になる。これが「原料:豚肉(米国産又は国産)」は過去の実績に基づいて、米国産か国産を使っているという意味に変わる。「又は」表示をする場合には「○○年の実績に基づく」といった注意書き表示をしなければないため、知識を持っている消費者にしか理解できないだろう。

消費者庁はQ&Aの充実、相談窓口などの活用で消費者、事業者双方へ周知、徹底を図る意向だが、それでも限界がある。

加工食品の原料原産地表示制度はもともと農林水産省は所管するJAS法の中で位置付けられていたが、JAS法の表示の部分は食品表示法に移管されたため、大胆な改定となった。

JAS法での加工食品の原料原産地制度では「国産と海外産の原料の品質に大きな差があると思われるもの」など品質面も考慮していた。JAS法にも消費者の知る権利にも配慮していたが、食品表示法では消費者の知る権利が前面に出てきたのだ。

新たな加工食品の原料原産地表示制度について、「今回のは第一歩で全ての原料産地を表示に向けて活動」「表示にこだわらず、スマートフォンを活用すべき」など消費者団体でもさまざまな意見がある。

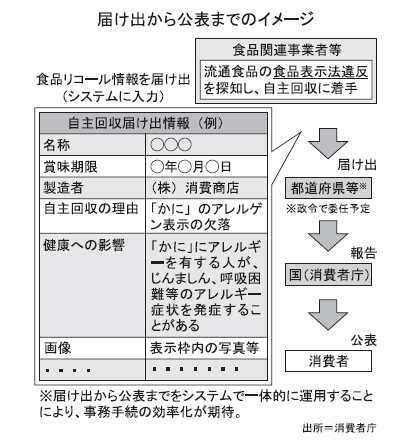

●リコール届け出を義務付け

食品表示法で定められた項目のうち、アレルゲン、消費期限など安全性に関する表示のミスがあってリコール(自主回収)した場合、21年6月までに行政機関への届け出が義務付けられる。食品衛生法でも食品リコール情報の届け出を義務付けされていて届けられた情報は公表されていく。

HACCPの制度化などが定められた改正食品衛生法の中で、食品リコール情報の届け出を義務付けた。これも21年6月までに実施予定だ。

食品衛生法のリコールの届け出は消費者の健康に被害があった場合や病原微生物に汚染された場合に加え、有症被害との因果関係が疑われるものを対象とし髪の毛が混入している程度の健康に被害がないと分かっている場合などは除いている。

食品表示法では、アレルゲン、消費期限などの表示ミスなど健康被害が発生しそうな場合に限定されている。

一部の自治体では届け出を義務付けしているが、全国レベルでは初めての実施となる。ただ、今まで広域に食品を流通させている食品メーカーなどは自主的に回収していて、後追いの感は否めないが自主回収を届けるルールが明確になった。

実際の届け出は厚生労働省や消費者庁が準備しているシステムに入力するだけとなるが、厚生労働省と消費者庁は健康被害拡大防止と同時にともにデータ分析、改善を指導することで食品衛生法と食品表示法の違反防止につなげる。

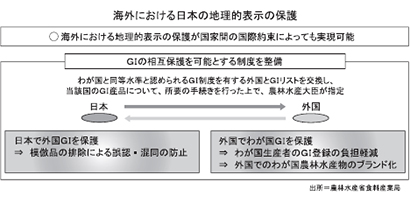

●海外でも表示を保護 日EU・EPA日米貿易協定

地理的表示制度が重みを増してきている。14年に成立した農水省所管の地理的表示法と、15年に見直した酒税保全法で、農林水産物・食品、ワイン、清酒、焼酎が地名を使った商標として登録されれば保護の対象になる。国内では差別化を図ることができる。一部の産品であるが、欧州連合(EU)などとも地理的表示を相互承認していて、承認された商品は互いの国・地域で保護対象となる。

農水省所管での地理的表示の対象となるのは、農林水産物・食品などで、名称から商品の産地を特定でき、商品の品質や社会的評価などが確立しているものだ。今年2月3日まで39都道府県の87産品、1ヵ国1産品の計88産品が登録されている。鳥取砂丘らっきょう、近江牛、八丁味噌などで日本では知名度が高い商品が多い。

酒類では球磨焼酎、山梨ワインなど10品目で、それに、日本産のコメを原料に日本国内で醸造すれば登録可能な「日本酒」がある。酒類に関しては食品表示法や酒税保全法で、農林水産物・食品では食品表示法によって、それぞれ表示ルールが決められているが、地理的表示は地域産品の商品の保護、販売促進の手法としての色合いが強い。

○相互承認は進むか

地理的表示制度と似たような仕組みとして、特許庁が所管する地域団体商標制度があるが、国内でしか通用せず、勝手にその商標で販売する企業などを取り締まれる。

日本食が世界に浸透して高いブランド力を持つようになると、日本の地名を冠した商品が海外で出回るようになってきた。

日本国内では地域団体商標制度を使えば、市場から排除できるが、海外ではその国ごとに商標を登録しておく必要があり、海外で商品を販売しようとする企業・団体は相手国の法制度を理解し、運用していかなければならず、大きな負担になる。

日本国内で地理的表示として登録していてもそれだけで海外で効力を発揮するわけではない。経済連携協定などを結んだ相手国・地域と相互承認する品目を決める交渉が必要だ。日EU経済連携協定で、酒類についてEUの130以上のワインや蒸留酒を日本が認め、EUは球磨焼酎など7種類と「日本酒」を認めている。

日本はまだ諸外国・地域との経済連携を進める意志があり、地理的表示の相互承認が重要になってくるだろう。

-

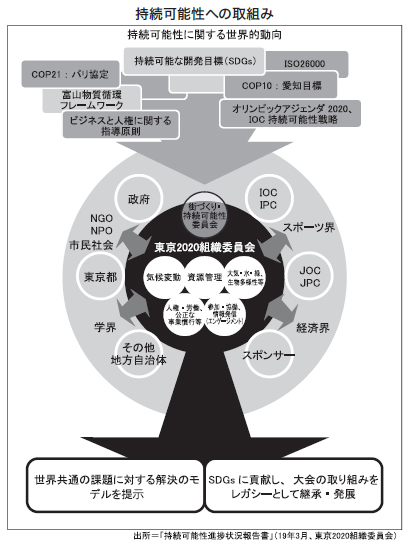

◆beyond2020特集:“食”、いのち、そして未来へ 世界に伝えたい日本…

特集 総合 2020.05.062020年を越えて--。“beyond2020”は、日本文化の魅力を発信するとともに、20年以降を見据えたレガシー(遺産)創出のために、内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局などが認証する文化プログラムだ。日本と首…続きを読む

-

beyond2020特集:東京2020大会 街づくり・持続可能性委員会小宮山…

特集 総合 2020.05.06◆持続可能な社会のショーケースに 食は媒介、重要な役割担う 2013年9月7日の第125次国際オリンピック委員会(IOC)総会でのオリンピック・パラリンピック競技大会の2020年東京開催決定を受け、日本オリンピック委員会(JOC)と東京都が翌14年1月…続きを読む

-

beyond2020特集:東京2020大会 持続可能性 長期重要5テーマを網…

特集 総合 2020.05.06東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(東京2020大会)は、日本オリンピック委員会(JOC)と東京都が14年1月24日に設立した東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(東京2020組織委員会)が運営計画を策定している。その計画の…続きを読む

-

beyond2020特集:東京2020大会 飲食提供・食材調達 持続可能性に…

特集 総合 2020.05.06◆農産・畜産・水産に国際基準 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(東京2020大会)での飲食提供は、オリンピックの21年7月23日~8月8日の17日間に約803万2000人、パラリンピックの8月24日~9月5日の13日間に約241万670…続きを読む

-

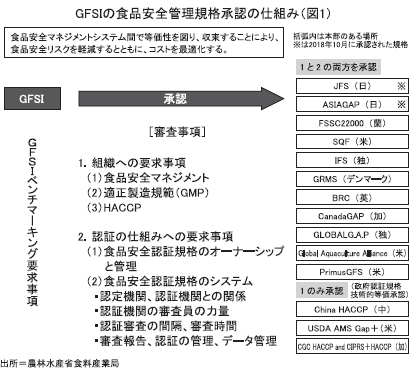

beyond2020特集:HACCP制度化 日本の安全・安心を世界に

特集 総合 2020.05.06●危害要因分析し事故防止 HACCPとは、原材料の受け入れから最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染や金属の混入などの危害要因を分析した上で、危害防止につながる特に重要な工程を、継続的に監視・記録する工程管理システム。 もともとは、1960…続きを読む

-

beyond2020特集:食品表示の新制度始まる 差別化と情報提供のはざま

特集 総合 2020.05.062015年に施行された食品表示法の経過措置が3月31日で終了、経過措置期間中は食品表示法の元となったJAS法、食品衛生法、健康増進法の表示に関する規制、基準を守っていれば良かったが、4月以降は栄養表示、アレルゲン表示などの変更に対応せざるを得ない。今後…続きを読む

-

beyond2020特集:「日本の食」磨き世界で開花

特集 総合 2020.05.06日本の食の未来は健康増進、地球環境負荷軽減への寄与という価値が科学的に裏付けられてこそ、世界で大きく開花する。しかし、価値はそれだけではない。人と人とのコミュニケーションをつなぐ媒体としての情緒的価値がある。こうした価値にさらなる磨きをかけていくこと…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・主食=コメ 輸出量は順調拡大

コメ・もち・穀類 特集 2020.05.06●オールジャパンで展開 世界に誇れる日本米。国の後押しもあり、輸出が活発化している。中でも主食用米商業用2019年輸出量は、1万7381tで前年比26%増を達成。巨大市場中国の規制緩和に加え、17年に国が立ち上げた「コメ海外市場拡大プロジェクト」に…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・主食=そうめん 日本代表の伝…

麺類 特集 2020.05.06●神託で決まる卸の初値 乾麺の中で、そうめんは生産量も多く、世界的に珍しい、冷やして食べる麺である。また、ゆで時間が2分から2分半と短く、“ウルトラマンが唯一、地球で調理して食べられる麺”かもしれない。優れた機械麺もあるが、ここでは伝統的な手延べそ…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・主食=そば 広がる新メニュー

麺類 特集 2020.05.06●多種多様で生活に浸透 そばは、うどん、ラーメンと並んで日本人に愛されている麺類の一つだ。家庭でも外食でも楽しまれている。形態も生そば、ゆでそば、乾麺、即席麺など幅広く展開されている。また、外食では、100年以上続く老舗のそば屋がある一方で、立ち食…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・調味料=味噌 風土育む個性豊…

調味料 特集 2020.05.06●液体・パウダー、変化自在 味噌は、われわれ日本人には欠かせない調味料であり、栄養豊富な大豆発酵食品として知られている。中国もしくは朝鮮半島を経てもたらされたとされ、1300年以上にわたって日本の食卓を華やかに彩ってきた。地方ごとに個性豊かな“ご当…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・調味料=醤油 汎用性は比類な…

調味料 特集 2020.05.06●リードする世界の健康 醤油は大豆、小麦、食塩といった天然原料を長期醗酵し、豊かなうまみ、鮮やかな赤色、食欲をそそる香ばしさを両立する。同じ大豆発酵品の味噌とともに、少量で食材の風味を高める。多彩な素材の味わいをまとめ、栄養バランスの良い日本食の健…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・調味料=だし 普遍価値を世界…

調味料 特集 2020.05.06●健康和食の根幹支える だしは、うまみと香りからなり、低塩、低脂肪でさまざまな食材が味わえる、健康的な和食の根幹を支える。日本は鰹節や昆布といった伝統乾物を育み、主に煮出すだけで簡単にだし取りができる食品、食文化は世界でも珍しい。味わい豊かな基礎・…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・調味料=いりぬか 欠かせない…

漬物・佃煮 特集 2020.05.06●発酵食品ブームで注目 いりぬかは、生ぬかをいった製品。ぬか漬けの「ぬか床」として日本の漬物に欠かせないものだ。精米して出たままのぬかを「生ぬか」という。このままでは発酵しやすく保存性が悪いため、いって「いりぬか」にしてから販売される。 製品に生…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・菓子・デザート=米菓 130…

菓子 特集 2020.05.06●次代の消費喚起が課題 米菓市場は、日本の伝統菓子として国内外から価値が認められているのに加え、伝統の上にも新しい仕掛けや商品開発が奏功し堅調なカテゴリーだ。しかし、次代の消費を担う若年層の消費喚起は長年の課題で、洋風化商品挑戦や成長戦略を見据えた…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・菓子・デザート=スナック菓子…

菓子 特集 2020.05.06●技術革新で進化・成長 2019年のスナック菓子市場は、小売金額が前年比1.8%増の4361億円、生産金額が同1.7%増の3050億円、生産数量は同2.5%増の24万0717tと好調に推移した。小売金額4361億円は、日本の菓子市場の総小売金額3兆…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・菓子・デザート=スイーツ 強…

デザート・ヨーグルト 特集 2020.05.06●作り手の技能を土台に 生菓子全般に加え、観光・土産菓子などを包括するスイーツは、作り手の技能向上を土台に、素材や製造機器の高質化、販売チャネルの多様化なども後押しし、今や強力な国際競争力を持つ。伝統産業である和菓子はもとより、洋菓子も日本人パティ…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・菓子・デザート=乳製品 さま…

乳製品 特集 2020.05.06●美容志向にも活躍の場 日本における乳製品は、高度な技術力によるさまざまな商品開発で、多彩な健康・嗜好(しこう)ニーズに応えている。飲用牛乳の消費の底堅さもあるが、ヨーグルト、バター、チーズ、育児用ミルクなど、多岐にわたるカテゴリーは、世界的に見て…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・飲料=緑茶 衣食住・用途は多…

嗜好飲料 特集 2020.05.06●今後の可能性も未知数 客人をもてなす際に発する「とりあえず、お茶でも」という言葉にもあるように、日本のもてなし文化に欠かせない緑茶。中国から仏教とともに伝わったお茶は、禅思想の影響を受けながら茶道として独自の様式を確立。共に過ごす客人との時間を大…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・飲料=野菜・果実飲料 健康性…

果実飲料 特集 2020.05.06●さらに成長拡大目指す 野菜飲料は“手軽な野菜摂取”という根本価値が支持され、拡大を継続してきた。2018年に伸長が一服した後、19年もダウントレンドとなったが、20年は体調管理や無理をしない体づくり意識の高まりに対応する植物性タンパク質などの栄養…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・飲料=ノンアルコール飲料 味…

清涼飲料 特集 2020.05.06●飲用層に新たな広がり 世界的に流通するノンアルコール飲料だが、日本では2009年に登場したアルコール度数0.00%の「キリンフリー」(キリンビール)により市場が一気に拡大。大手ビールメーカーが商品開発を活発化したことで、多様な味わいや機能性をもっ…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・酒類=清酒 ハレの場に不可欠

酒類 特集 2020.05.06●輸出総額 10年連続過去最高 清酒は、主に水とコメを原料に糖化と発酵を同時に進行させる「並行複発酵」という独特の製法で醸造される。國酒の一つとされ、結婚式での「三三九度」など、お祝い事といった「ハレの場」にはつきものだ。ただ国内清酒市場は、少子高…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・酒類=本格焼酎 バー向け商品…

酒類 特集 2020.05.06●酒質・デザインを意識 本格焼酎は現在、バー向けの商品開発が活発化している。海外市場では、清酒に比べ認知度はまだまだ。芋、麦、コメといった原料別の個性があることも知られていない。 こうした現状の中、本格焼酎市場拡大へ向けたきっかけとして、バー用途…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・酒類=日本ワイン 和食ブーム…

酒類 特集 2020.05.06●ワイナリー新設相次ぐ 国産ブドウだけを使い国内で造る「日本ワイン」の人気が高まっている。ワイナリーの新設も相次ぎ、新規参入者が増加。和食ブームを追い風に、日本ワインと和食の相性提案も広がる。酒類市場が縮小する中、日本ワインは中長期的な成長が期待さ…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・酒類=国産ウイスキー 海外市…

酒類 特集 2020.05.06●成長けん引「ハイボール」 国産ウイスキーの人気拡大が続いている。国内ではウイスキーの炭酸割り「ハイボール」が成長をけん引。19年には海外への輸出額が過去最高を更新するなど、海外市場の開拓も進む。ただ、プレミアム品は原酒不足を背景に品薄感が強く、新たな…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・国民食=カレー 世界普及へ日…

調味料 特集 2020.05.06●歴史を重ねたおいしさ カレーライスは、日本人が1年間当たり約70~80回は食べるといわれている。つまり少なくとも1週間に1回はカレーライスを食べている計算になる。正にカレーライスは国民食と呼ぶにふさわしいメニューといえるだろう。 カレーの歴史を…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・国民食=即席麺 6000億円…

麺類 特集 2020.05.06●日本が誇る加工食品 即席麺(インスタントラーメン)市場は、歴史的には約60年と、戦後広まった食品だ。それが今では、6000億円に迫る規模に成長し、日本の食品として欠かせない商品となっている。日本で広まった即席麺が、国内にとどまらず海外まで波及して…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・国民食=冷凍食品 商品力は国…

冷凍食品 特集 2020.05.06●ギョウザ・米飯・麺類 急速拡大遂げる 今や日本の家庭の冷凍庫にしっかりと定着した冷凍食品。中でもここ5年の間に急速に成長・拡大を遂げたのがギョウザ、米飯類、麺類、鶏唐揚げの4カテゴリーだ。米飯類の主力はチャーハン、焼きおにぎり、麺類はうどん、パス…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・健康=低糖質食品 認知度向上…

特集 総合 2020.05.06●品種の多様化など寄与 糖質オフ・ゼロなどの低糖質商品は市場へ定着を果たし、堅実な成長ペースで推移している。糖質オフの健康維持・増進効果に対する消費者認知度が年々上昇しているのを受け、製配販3層で取組み強化の動きが加速。かねて市場の課題だった食品カ…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・健康=減塩食 塩分過多な日本…

特集 総合 2020.05.06●大手を中心に開発進む 厚生労働省が実施している「国民健康・栄養調査」によると、日本人の1日の塩分摂取量は、2018年で男性11g、女性9.3gだった。1人1日当たりの平均は10.1gだ。10.9gだった10年前と比較すると、減少傾向にあるといえる…続きを読む

-

beyond2020特集:世界に伝える日本の食・健康=トクホ・機能性表示食品…

特集 総合 2020.05.06●世界的にも高い注目度 人口減と少子高齢化が続くわが国において、健康寿命の延伸は重要課題であり、制度型による健康食品分野はその一翼を担う。中でも特定保健用食品(トクホ)と機能性表示食品は、いずれも制度型健康食品の代名詞として広く認知を獲得。両分野と…続きを読む

-

beyond2020特集:わが社の自己ベスト・ロングセラー=加藤産業 こだわ…

特集 卸・商社 2020.05.06自社PB(自主企画)商品の中でも、「こだわりの素材から生まれた上質の味」として訴求しているのが、「GREEN WOOD 手造りジャム」シリーズだ。産地や製法、味わいを吟味した本格派のための逸品として、1997年10月に発売を開始。2017年には発売2…続きを読む

-

beyond2020特集:わが社の自己ベスト・CSR=日本水産 成長と企業価…

缶詰 ハム・ソーセージ 練り製品 特集 2020.05.06日本水産は2016年3月、「CSR行動宣言」を制定し、持続的な成長と企業価値向上の実現を目指すCSR経営に着手した。その重要課題(マテリアリティー)は(1)豊かな海を守り、持続可能な水産資源の利用と調達を推進する(2)安全・安心で健康的な生活に貢献す…続きを読む

-

beyond2020特集:わが社の自己ベスト・ロングセラー=杉本食肉産業 不…

ハム・ソーセージ 特集 2020.05.06杉本食肉産業は今年創業120周年を迎える老舗の食肉専門企業だ。 同社を核とした「スギモトグループ」は、社内一貫体制(生産+加工+卸・小売)の経営スタイルが大きな特徴だ。 最前線で消費者のニーズをつかみ、情報を集め、次の工程ですぐに反映できることが…続きを読む

-

beyond2020特集:わが社の自己ベスト・ロングセラー=テーブルマーク …

冷凍食品 特集 2020.05.061956年の加ト吉創業後、冷食の分野でえびフライやコロッケ類が軌道に乗り新たな柱を模索する中で創業地・香川県の名産でもあるさぬきうどんに着目。市場になかった冷凍麺という新ジャンルへの挑戦に生みの苦しみを味わった。生産ラインは現在の連続ラインでなくバッ…続きを読む

-

beyond2020特集:わが社の自己ベスト・地域貢献=スジャータめいらくグ…

乳製品 特集 2020.05.06●安全でおいしいが基本 スジャータめいらくグループは1946年に日比孝吉氏が創業。来年で創業75周年を迎える名古屋を代表する企業だ。業務用乳製品の製造販売を中心に「褐色の恋人スジャータ」発売以降は家庭用商品の市場にも積極的に参入。現在は東京めいらく…続きを読む

-

beyond2020特集:わが社の自己ベスト・地域貢献=井村屋グループ 災害…

菓子 特集 2020.05.06井村屋グループは今年2月、東海地域の食品企業で初めて日本政策投資銀行の格付融資制度「DBJBCM格付」を取得している。同格付融資とは防災と事業継続対策に優れた取組みを行っている企業を評価・選定し融資条件を設定するもの。 特に評価されたのは(1)有事…続きを読む

-

beyond2020特集:わが社の自己ベスト・ロングセラー=真誠 ごま皮むき…

農産乾物 特集 2020.05.06主力商品の一つが1985年発売の「皮むきごま」。特徴は、ごまの堅い皮をむくことで、消化吸収をよくしていること。 しかし、発売当時のごまの消費環境は、日本では皮つきごまが主流であり、皮むきは業界的に薬品処理が一般的だったが、日本人の拒否反応は強かった…続きを読む

-

beyond2020特集:わが社の自己ベスト・ロングセラー=田中食品 1世紀…

調理品・コメまわり品 特集 2020.05.06田中食品は1901年、広島県呉市で漬物・佃煮・味噌製造業として創業された。大正時代には当時の陸軍と海軍から持ち運びが容易で日持ちのする食品の製造を要請され、そこで開発されたのが“ふりかけ”である。同社の商品開発は、戦地で頑張る息子たちへの「子を思う親…続きを読む

-

beyond2020特集:わが社の自己ベスト・地域貢献=幸南食糧 コメの価値…

特集 卸・商社 2020.05.06幸南食糧は「コメの価値と魅力を伝える」を掲げ、健康米や加工品などの商品開発や、農業活性化貢献活動にも余念がない。 コメ本来の健康性に着目し、近畿大学農学部や管理栄養士らと「機能性健康米協会」を設立。そこで「おいしさ」と「栄養」を両立させた「金賞健康…続きを読む

-

beyond2020特集:わが社の自己ベスト・CSR=ニチレイフーズ バイオ…

冷凍食品 特集 2020.05.06ニチレイフーズは環境負荷低減の取組みでも業界をリードする。同社は「サステナブルな社会の実現に向けた取組みにより、事業の経済的価値と同時に、社会課題の解決によって社会的価値を高めていく。気候変動への対応やエネルギー資源の保全など、SDGsやパリ協定が掲…続きを読む

-

beyond2020特集:わが社の自己ベスト・ロングセラー=ニップン アマニ…

特集 総合 2020.05.06日本製粉(ニップン)のアマニ製品は、2003年の業務用からスタートした。製粉事業を展開していく中で、パンに使用するごまやレーズンなどの素材の一つとして、ローストアマニを提供したことから始まる。 製品を取り扱うに当たって、アマニを分析していき、健康効…続きを読む

-

beyond2020特集:わが社の自己ベスト・CSR=日清製粉グループ 消費…

粉類 特集 2020.05.06日清製粉グループは、2009年の消費者庁・消費者委員会の設置を機に、日清製粉グループ本社にCR(Consumer Relations)室を設立し、CSR活動の一環として社内外に対する消費者志向活動に取り組んでいる。 社内に向けた取組みでは、グループ…続きを読む

-

beyond2020特集:わが社の自己ベスト・ロングセラー=昭和産業 資産体…

粉類 特集 2020.05.06昭和産業の「昭和天ぷら粉」は、1960年に米国のロサンゼルスで「SHOWA TEMPURA BATTER MIX」として発売してから今年で60周年を迎える。 消費者から「米国のロサンゼルスで日本食がブームになっているが、天ぷらを上手に揚げられない人…続きを読む