海外日本食 成功の分水嶺

海外日本食 成功の分水嶺(99)日本食材販売業「サイトウフーズ」〈上〉

●タイへ日本の家庭の味

タイの首都バンコクと日系企業の工場が集積する東部のシーラーチャーで、日本の食材を販売し続けて間もなく四半世紀を迎える企業がある。一般家庭向け宅配と業務用卸を手掛ける「サイトウフーズ」。横浜市出身の斉藤誠さん(46)は2代目社長。食品加工会社のタイ駐在だった父、芳隣さん(79)が脱サラして1997年に起業した。

当時はまだ進出日系企業も少なく、日本食材を現地調達することは至難の業。ひとたびサンマのかば焼き缶でも手に入ろうものなら、「狂喜乱舞するほどだった」(誠さん)。1年に一度あるかないかの白子やあん肝の入荷で、仲間を呼んでの酒盛りが当たり前の、モノのない時代だった。

日本の大学を卒業し、システムエンジニアとして日本で会社勤務をしていた誠さんに「(タイの仕事を)手伝ってくれないか」と父から連絡があったのは2001年のこと。環境を変えてみたいと考えていたタイミングと一致した。程なくタイへ。半年間のタイ語学校を経て、父の仕事に加わった。27歳の時だった。

当時は、まだ手書きの伝票で業務管理を行っていた。IT(情報技術)インフラを整備するのが、誠さんの最初の仕事だった。在庫や資産管理もデータベース化。何人いるか分からない顧客も、ようやく全体像がつかめた。

サイトウフーズが初期のころから手掛けているのが北部チェンライ産日本米の販売だ。長粒米のタイ米とは食感も味覚も明らかに違う。日本の家庭の味の再現は、まずは主食となる日本米から始まった。

白米が十分に行き渡るようになって、次に手掛けたのが日本の食卓で当たり前に登場する食材の提供だった。ギョウザ、シュウマイ、揚げ物など。決して珍しいものではない、スーパーで売っているような普段使いの食材が、タイではまだ十分に行き渡っていなかった。製造してくれる委託工場を一軒一軒探しては、商品化を進めていった。

こうしたころ、父の芳隣さんから後継就任の打診があった。打診といっても「そろそろ、何となくという感じだった」と誠さん。17年、晴れて代表取締役に就いた。

誠さんが真っ先にこだわって取り組んだのが、「会社内に外部の風を入れること」だった。良い意味でも悪い意味でも、これまでは「三チャン企業」。ここから新たな時代を乗り越えるためには、企業体質の大きな変革が必要と考えた。

一つ目が、日本人中心だった客層をタイ人客にまで広げることだった。注文サイトの英語表記も充実させた。日本の家庭の味を知ってほしい。まずは食べてもらって、日本食の良さを確かめてほしい。客層や好みに合わせて、オリジナル商品も増やした。

次にブランド化への取組みを進めた。ライバル企業の進出や電子商取引の拡大で、さらなる認知度向上が求められる昨今。ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の活用、ネット注文、キャラクター化は急務だった。「サイトウフーズ」の浸透と露出に努めた。

そして、三つ目が片腕となる相棒の存在。セールスマネジャー坂本俊吾さんとの出会いだった。(バンコク=ジャーナリスト・小堀晋一)

-

海外日本食 成功の分水嶺(200)在ビエンチャン・炭火焼肉「朋(とも)」〈下…

連載 外食 2024.11.27●多国籍・にぎやかな店を ラオスの首都ビエンチャンで、日本式の炭火焼肉店「朋(とも)」を出店した射庭盛敏さんは元バックパッカー。大学の水産学部を卒業後、カナダに渡り、水産加工品のイクラ工場に勤務。日本向けに輸出の仕事を手掛けるうちに、すっかり「海外…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(199)在ビエンチャン・炭火焼肉「朋(とも)」〈上…

連載 外食 2024.11.25●ラオスへの「恩返し」 東南アジア・ラオス人民民主共和国。つい先日までASEAN+日中韓の首脳会議が開催されていた内陸国だが、どれほどの日本の人がその姿を知っているだろうか。在留邦人は2023年10月現在でわずか578人。隣国タイの7万2000人と…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(198)オーガニック農場「サイウン・エコ・フレンド…

連載 外食 2024.10.04●チェンマイで生きる タイ北部チェンマイ県サンパートーン郡で完全オーガニック農場「サイウン・エコ・フレンドリー・ファーム」とレストラン「サイウン・ビストロ・ワイン&カフェ」を経営する若山修さんは、オーナーシェフと〓(きき)酒師の肩書を併せ持つ還暦6…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(197)オーガニック農場「サイウン・エコ・フレンド…

連載 外食 2024.10.02●放し飼いの健康卵生産 このようなオーガニック卵を生産しているのは、タイ北部チェンマイ県サンパートーン郡で完全オーガニック農場「サイウン・エコ・フレンドリー・ファーム」を経営する東京都出身の若山修さん(60)。放し飼いでニワトリを育てて丸4年。近ご…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(196)酒類輸入卸販売業「バッカス・グローバル」〈…

連載 外食 2024.08.02●厳格な輸入テストへ合格 希少価値が高い日本の幻の酒をタイ側で本格輸入することになった酒類輸入卸販売業「バッカス・グローバル」。オーナーの原宏治さんは2023年暮れの某日、河川港であるバンコク港への入港を指折り数えて待っていた。この輸入テストで十分…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(195)酒類輸入卸販売業「バッカス・グローバル」〈…

連載 外食 2024.07.31●生酒の輸出にチャレンジ きっかけは、海外で味わった一杯だった。「日本では芳醇甘口で銘酒と知られたこの酒が、どうしてここまで味が劣化してしまうのか」。「この酒」とは、江戸時代に創業した老舗日本酒メーカーが生産した著名な一本のこと。飲んだ場所は、日本…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(194)焼肉居酒屋「ホルモン食堂」〈下〉

連載 外食 2024.06.28●チャンスをくれた恩返し タイ・バンコクのスクンビット地区。高架鉄道BTS直下に新規開業した焼肉居酒屋「ホルモン食堂」の調理担当は、3年半前に閉店した居酒屋「田舎っぺ」時代から変わらず中里博典さん(64)が務めている。横浜生まれの横浜育ち。17歳で…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(193)焼肉居酒屋「ホルモン食堂」〈上〉

連載 外食 2024.06.26●コロナで撤退も再起かけて 新型コロナによる一時の混迷から急速な回復を見せるタイ・バンコクの飲食業界。日本人も多く暮らすスクンビット地区の一角に、3年半ぶりにその男性の姿はあった。2000年代半ばから最盛期には3店舗の居酒屋などを経営していた杉森美…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(192)コンセプトカフェ「サイバープラネット・ラオ…

連載 外食 2024.05.29●ラオスに日本の推し文化 東南アジアの内陸国ラオスで初めてとなるコンセプトカフェ「サイバープラネット」のラオス店。ラオス人、タイ人と計10人ほどの女性スタッフがいる中で、数人の日本人女性らが接客指導などのために日本の本店から現地に派遣されている。 …続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(191)コンセプトカフェ「サイバープラネット・ラオ…

連載 外食 2024.05.27●現地調査重ね市場を把握 お帰りなさいませ--。アキバ文化の代表格として日本でも根強い人気のあるメイド喫茶。ついに、その“オタク”文化の流れをくむ飲食店が、東南アジアの後発開発途上国ラオスに上陸した。首都ビエンチャンを流れる国際河川メコン川沿い。中…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(190)御意見無用「男の割烹」〈下〉

連載 外食 2024.04.26●人生最後、もう一つの夢 タイの首都バンコクで、安価な日本料理の提供に挑戦する御意見無用「男の割烹」。経営する竹内清忠さん(78)には、その先にもう一つの夢がある。「もう年だし、人生最後の本当の夢」と話すそれは、かねて構想を温めてきた桑の葉の栄養分…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(189)御意見無用「男の割烹」〈上〉

連載 外食 2024.04.22●現地採用者向けに安価で 「味も品質も見た目の美しさも日本で提供されるものと遜色ないけれど、あそこまで高く提供されると、一般のタイ人はおろか現地採用者の日本人にもなかなか手が出ない。そこに一石を投じたかった」 そう語るのは、料理人歴半世紀以上。7…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(188)モダン居酒屋「浪漫亭」〈下〉

連載 外食 2024.04.05●病気を乗り越えて タイ・バンコクでモダン居酒屋「浪漫亭」を経営する中野善史さんが店を再興させたのは2023年7月のこと。そのわずか1年3ヵ月前は、急な病気で死のふちをさまよっていた。 いつものように朝5時前には床を出た中野さん。新型コロナウイル…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(187)モダン居酒屋「浪漫亭」〈上〉

連載 外食 2024.04.01●せちがらい世に温もりを タイの首都バンコクのスクンビット地区。日本人駐在員らが多く住むこの日本人街に、不釣り合いな一風変わった路地がある。スクンビット・ソイ(路地)42-1。ローカルの食堂や雑貨店、理髪店などに交じってわずかに西洋人が好むホステル…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(186)日本食レストラン「白象」〈下〉

連載 外食 2024.03.18●一家で南イサーン元気に タイ・イサーン地方スリン県で日本食レストラン「白象」を経営するタイ人男性のティーラ・サンスリさんは、料理人歴がとても豊富。バンコクの老舗で知られる日系和食店で4年間の下積みを経験した後、タイ資本の日本食レストランチェーンに…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(185)日本食レストラン「白象」〈上〉

連載 外食 2024.03.13●タイ東北部の老舗和食店 タイ東北部(イサーン地方)の南部に位置するスリン県はカンボジアと隣接する国境の街。クメール語を繰る話者が全人口の半数近くに達し、仏教文化とクメール文化の混在した異国情緒豊かな地方都市だ。「象」の“ふるさと”としても知られ、…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(184)赤身肉料理店「肉山バンコク」〈下〉

連載 外食 2024.02.28●道半ばもいずれは勝負 東南アジアのタイで赤身肉専門店「肉山バンコク」の店長を務める相崎誉博さんは元寿司職人。郷里の新潟・長岡で、同じ仕事をしていた親戚の叔父に魅せられ、18歳でこの道に入った。先輩を頼って上京。東京・世田谷の寿司店で住み込みをしな…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(183)赤身肉料理店「肉山バンコク」〈上〉

連載 外食 2024.02.26●真打ちの復活心待ちに 東京・吉祥寺に「日本一予約の取れない最強赤身肉店」と呼ばれる和牛料理店があるのをご存じだろうか。2012年にオープンした「肉山」。赤身肉ブームの先駆け的存在である。店は瞬く間に繁盛店となり、各種メディアからも引っ張りだことな…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(182)日本料理店「KOME・JAPANESE・F…

連載 外食 2024.01.10●噂が噂を呼ぶ人気店に タイ東北部コーンケーン県にある日本食レストラン「KOME・JAPANESE・FOOD」は、日本のラーメンや各種定食、ギョウザ、たこ焼きなどニッポンのソウルフードを扱う人気店。毎日、昼食前の午前11時30分に開店。定員20人ほ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(181)日本料理店「KOME・JAPANESE・F…

連載 外食 2024.01.08●第二の人生に迷わず選ぶ タイ東北部の中心都市コーンケーン。バンコクから400km。車で6時間、寝台夜行列車でも8時間近くかかるこの土地に、開業から10年を超える人気の日本料理店がある。大学や病院などが立ち並ぶ中心地の一角。日本料理店「KOME・J…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(180)おにぎり専門店「こめこめCLUB」〈下〉

連載 外食 2023.12.04タイ・バンコクのおにぎり専門店「こめこめCLUB」で店頭に立つリサさん(23)は、つい1年前まで大学生。4年生の10月に知人に誘われて初めてタイを旅行した。気の合う3人組、4泊5日の旅。そこで知り合った飲食店関係者から出店計画を聞かされ、すっかり心が…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(179)おにぎり専門店「こめこめCLUB」〈上〉

連載 外食 2023.11.29●タイでかつてないブーム 奈良時代にはすでに存在していたとされるおふくろの味のおにぎり。日本を旅する外国人が増える中で、東南アジアのタイでも旅先の日本で食べた味が忘れられないという人が少なくない。そんな声に応えようと、今年7月にバンコクにオープンし…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(178)「IWASHI・YAKITORI」〈下〉

連載 外食 2023.11.15●焼き鳥店出店に内助の功 タイ東北部ウドンターニー県で、日本式焼き鳥店「IWASHI・YAKITORI」を経営するタイ人男性のクンナサーン・ナッタチャイさん(45、ニックネーム・エディーさん)には、最愛の妻ビーさんがいる。タイ最北端チェンライ県出身…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(177)「IWASHI・YAKITORI」〈上〉

連載 外食 2023.11.10●タイのお客に日本式焼き鳥を タイ東北部イサーン地方ウドンターニー県。人口160万人ほどのこの地方都市の中心部に今年7月、一軒の日本式焼き鳥店がオープンした。店名を「IWASHI・YAKITORI」という。のれんにちょうちん、屋外に焼き場を設けた本…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(176)町中華「福いち飯店」〈下〉

連載 外食 2023.10.30●コンセプトをはっきりと 町中華「福いち飯店」は、在タイ10年を超えた大阪出身の長谷俊也さん(42)が店長を務める普段使いの飲食店。取材に訪れた10月の日曜日午後もひっきりなしに日本人客が訪れ、ラーメンやギョウザ、中華丼などの「日本食」に舌鼓を打ってい…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(175)町中華「福いち飯店」〈上〉

連載 外食 2023.10.27●再起懸け町中華で勝負 今年9月5日、タイ東部チョンブリー県シーラチャー郡。日本人が3000~4000人は暮らすとされるこの街に、町中華「福いち飯店」は誕生した。周囲には日本式の居酒屋や寿司店、日本食材を扱う食品スーパーは複数あれど、日本で近所の住…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(174)「小料理みかみ」〈下〉

連載 外食 2023.10.18●若き日、心の師匠に救われる タイの首都バンコクで小料理みかみを経営する三上博樹さん(62)には、心の師匠と呼んでも差し支えのない一人の料理人がいる。シーロム地区で焼き鳥店「やきとりハウス桔梗」を約40年間経営する太田学さんだ。これまでに焼いた焼き鳥は…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(173)「小料理みかみ」〈上〉

連載 外食 2023.10.16●タイで和食の腕を振るい30年 タイの首都バンコクのトンロー地区にある「小料理みかみ」は、刺し身、焼き物、煮物、揚げ物などが一通り味わえる和食の店。神奈川県など関東地方一円で修業を重ね、タイの日本料理専門店で29年間板前として経験を積んだ三上博樹さ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(172)日本家庭料理「みゆき」〈下〉

連載 外食 2023.08.28●年をとっても若くてきれいに タイ東北部ウドンターニー県で日本の家庭料理を提供する「みゆき」の経営者、タイ人女性のスパラット・カワサキさん(54)は自分の年齢や出身、経歴などを一切隠さない。「これが私。人生はまだまだ続く。ありのままの自分を見てほし…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(171)日本家庭料理「みゆき」〈上〉

連載 外食 2023.08.23●自宅のようなくつろぎ空間 タイ東北部、ラオス国境にも近いウドンターニー県にある日本料理店の「みゆき」は、ふだん自宅で食べるようなメニューばかりを取り揃えた家庭料理の店。約120km東にあるサコーンナコン県出身のタイ人女性スパラット・カワサキさん(…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(170)タイ式豚焼肉店「ヂンヂン・ムーカタ」〈下〉

連載 外食 2023.07.24●「ならば自分でやってしまえ」 タイ・バンコクで、タイ式豚焼肉店の「ヂンヂン・ムーカタ」をこの春開業した内田智行さんだが、当初から焼肉店を考えていたわけではなかった。旅行などで日本とタイを何度も行き来。その中で現在の物件の紹介を受けた。コロナ禍で借…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(169)タイ式豚焼肉店「ヂンヂン・ムーカタ」〈上〉

連載 外食 2023.07.19●日本人経営のタイ式豚焼肉が盛況 タイ式豚焼肉の「ムーカタ」という料理をご存じだろうか。鉄あるいはアルミでできた円錐状の鍋の山肌で豚肉を焼き、裾野にあたるふちのくぼんだ部分で野菜を煮る。「焼く」と「煮る」の両方が一台で味わえるというタイの優れた焼肉…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(168)うどん・お好み焼き・もんじゃ焼き「DOND…

連載 外食 2023.06.16●巡り合わせのタイ出店 タイ・バンコクにあるうどん・お好み焼き・もんじゃ焼きの店「DONDON」が開業した2000年代初頭は、タイではまだ日本食レストランは数えるほどしか存在しなかった。店が立つスクンビット39の同じエリアにも日本そばの専門店があっ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(167)うどん・お好み焼き・もんじゃ焼き「DOND…

連載 外食 2023.06.12●タイ人客に救われた タイ・バンコクのスクンビット通りから枝道を一本入った路地の突き当たりに、うどんとお好み焼き、もんじゃ焼きの店「DONDON」はある。2003年2月にオープン、今年で満20年を迎えた。 京都で生まれ育ったオーナーの日置文比古さん(7…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(166)寿司職人 井上健太郎さん〈下〉

連載 外食 2023.05.19●タイでの父との生活が原点 タイ・バンコクにある完全予約制の高級寿司店「天狐OMAKASE」で料理長を務める井上健太郎さんは、最北部チェンライ県の出身。大学の農学部では品質管理を学んだ。日本品種のソバを栽培し、バンコクの料理店などに出荷していた亡父…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(165)寿司職人 井上健太郎さん〈上〉

連載 外食 2023.05.15●父と同じ「和」の志継ぐ タイ最北端チェンライ県の山間部で日本原産のそばを栽培し、バンコク首都圏の高級料理店などに出荷していたそば職人を覚えているだろうか。北海道釧路市出身の井上和夫さん。コロナ禍の2021年9月に亡くなり、現地で荼毘(だび)に付さ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(164)北海道寿し居酒屋えぞや〈下〉

連載 外食 2023.03.15●ジャパニーズスタイルを堅持 タイ・バンコクで、北海道寿し居酒屋えぞやなど3店舗を展開するEZOYA(タイランド)。統括する取締役の末武和幸さん(43)は北海道函館市の出身だ。高校卒業後20歳まで地元でバーテンダー。上京し、横浜市のバーなどで飲食の…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(163)北海道寿し居酒屋えぞや〈上〉

連載 外食 2023.03.13●タイ人ターゲットに集客図る 北海道産の海の幸をふんだんに振る舞う寿司居酒屋がタイ・バンコクにある。札幌市に拠点を構え、北海道最大の繁華街すすきのなどで飲食店を多店舗経営するAPRグループ(青木康明社長)がタイで展開する「北海道寿し居酒屋えぞや」だ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(162)居酒屋「もりもり」〈下〉

連載 外食 2023.02.22●ウエートレスから経営者転身 タイ・バンコクにある居酒屋「もりもり」を経営するタイ人のパニダー・セジウさん(ニックネーム=モーさん)は中部アユタヤ県の出身。町があるセーナー郡は「(チャオプラヤー川の支流)ノーイ川が流れているだけの産業も何もない町」とモ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(161)居酒屋「もりもり」〈上〉

連載 外食 2023.02.17●タイ人経営の“老舗”居酒屋 木製の引き戸に、銭湯を思わせるようなげた箱。一段上がったところに広がる板の間は、長年の手入れから黒光りし、どこか落ち着きを感じさせてくれる。そのような日本の和食店を思い起こさせる店がタイ・バンコクにある。2000年10月に…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(160)スピークイージーバー「OPIUM」〈下〉

連載 外食 2023.01.25●思い出を再現するカクテル提供 昨年末にタイ・バンコクにグランドオープンしたスピークイージーバー「OPIUM」の人気カクテルコース「リキッド・サリーアリティー」には、文字通りの「超現実」の意味がある。誰もが持つ思い出の一瞬、過去のかすかな記憶。今や断片…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(159)スピークイージーバー「OPIUM」〈上〉

連載 外食 2023.01.23●日本酒や味噌、わさびがカクテル素材 2022年の年の瀬にタイ・バンコクにグランドオープンしたスピークイージーバー「OPIUM」は、日本酒や味噌、わさびなどの素材を使ったカクテルが人気の一風変わったバー。旧市街の中華街(チャイナタウン)の一角にあって、…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(158)鉄板焼肉専門店「博多アイアンマン」〈下〉

連載 外食 2022.12.28●単品路線やめ、複数メニューで キャベツに豚肉だけというシンプルだけど奥が深い福岡・博多発のB級グルメ鉄板焼肉の専門店「博多アイアンマン」がタイに進出してから間もなく9ヵ月。11月下旬、久しぶりにタイ・トンロー店のれんをくぐると、メニューの構成が大きく…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(157)鉄板焼肉専門店「博多アイアンマン」〈上〉

連載 外食 2022.12.23●世界の市場を取りに ニンニク風味の効いた熱々のキャベツの上に、一口サイズにカットされたうまみのある豚肉。そこに秘伝の味噌を絡めて頬張れば、炊きたての白いご飯が欲しくてたまらなくなる。たったそれだけのシンプルな大衆食なのだけど、それでいてどこか奥が深い…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(156)ラーメン専門店「麺屋NARUTO」〈下〉

連載 外食 2022.11.16●一つ一つにこだわりと手間を タイ人訪日旅行者の増加や、その後にまん延をした新型コロナウイルスの副産物として、タイ・バンコクでこのところ過熱している第2次ラーメン戦争。ラーメン1杯300バーツ(約1200円)は当たり前。店によっては400~500バーツ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(155)ラーメン専門店「麺屋NARUTO」〈上〉

連載 外食 2022.11.14●タイでも第2次ラーメン戦争 第2次ラーメン戦争勃発--。東南アジアのタイでは今、こんなネーミングにふさわしい日本の国民食であるラーメンをめぐる熾烈(しれつ)なバトルが起こっている。8~9年前にも似たようなラーメン店の新規出店ラッシュがあったが、明らか…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(154)ココロとカラダの健康弁当「ヤマト・アジア」…

連載 中食 2022.10.24●お世話になったタイで恩返し 東南アジアのタイで、塩分や油分などを少なめにした健康弁当の製造・販売を手掛ける「ヤマト・アジア」。その親会社「やまとグループ」(石川県小松市)から派遣されているのが、埼玉県熊谷市出身の保泉務さんだ。駐在員ではあるものの、タ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(153)ココロとカラダの健康弁当「ヤマト・アジア」…

連載 中食 2022.10.19●「やぁや」の優しいご飯届ける 合計特殊出生率(女性が生涯に出産する平均の数)1.51人、平均寿命77.15歳。いずれも東南アジアの新興国タイの2019年の人口統計データである(ともに世界銀行)。一方、日本は前者が1.33人(令和4年版少子化社会対策白…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(152)メニュー・デザイン・ラボ(タイランド)〈下…

連載 総合 2022.09.30●コロナ禍で得たものも大きい 2年半に及んだタイの新型コロナウイルス感染症。政府によるロックダウン(都市封鎖)は街から人の姿を消し、各地の飲食街はさながらゴーストタウンのように静まり返った。飲食店の撤退や店舗縮小も相次ぎ、街は空いた貸テナントであふれ返…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(151)メニュー・デザイン・ラボ(タイランド)〈上…

連載 総合 2022.09.14●こんなに苦しいことなかった 毎月の売上げは4分の1以下。最大で月50万バーツ(約185万円)の大赤字。タイ・バンコクでデザイン会社「メニュー・デザイン・ラボ(タイランド)」を経営する大阪出身の近藤かおりさんは、この2年半のコロナ禍を一人、パニック状態…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(150)和食丼専門店「さと丼」〈下〉

連載 外食 2022.08.22●大切なビジネスパートナー タイで和食丼専門店「さと丼」を展開する日本側出資母体SRSホールディングスの長谷祥子さんは2014年の入社。学生時代のアルバイトから同社で働き、社員となった。学生時代にニュージーランドに語学留学していた経験もあって、入社後は…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(149)和食丼専門店「さと丼」〈上〉

連載 外食 2022.08.19◆照準はミドル・ロー 衝動来店--。こんな言葉をご存じだろうか。事前の強い動機や目的は特になく、「たまたま店があったから」「店の看板を見て何となく入店した」といった客の来店形態を言うのだが、こうした決してコアとはいえない客層を見事に集め、繁盛店になりつ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(148)タイ・メイド喫茶「めいどりーみん」〈下〉

連載 外食 2022.07.15●インドネシアベトナムなど、近隣諸国からも来訪客 今年5月中旬の昼下がり、タイ・バンコクのメイド喫茶「めいどりーみん・フラッグシップ店」に見慣れない一人の女性客が訪れた。頭部にはおしゃれなヒジャブ、ムスリム(イスラム教徒)の女性が頭や身体を覆う時に使う…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(147)タイ・メイド喫茶「めいどりーみん」〈上〉

連載 外食 2022.07.11●タイでも非日常がコンセプト 「ようこそ、夢の国へ」。メイドに扮(ふん)したウエートレスが、来場客を「ご主人さま」や「お嬢さま」と見立て日本語で迎え入れる。花柄のフリルの付いた白いエプロンドレスはどれもかわいげで、ちょっとした異国ムード満載だ。ここはタ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(146)生活雑貨均一ショップ「タイ・ワッツ」〈下〉

連載 小売 2022.06.13●ブランディング力で勝負する バンコク首都圏を中心に多店舗展開する生活雑貨均一ショップ「タイ・ワッツ」の責任者、稲田敏之さんは大阪の出身。大学を卒業後、海外業務を主力とする旅行会社に就職。間もなくタイに赴任した。タイを含めた当時の東南アジアは、発展途上…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(145)生活雑貨均一ショップ「タイ・ワッツ」〈上〉

連載 小売 2022.06.10●日本の食器が静かなブームに タイの首都バンコク中心部スクンビット通り。日本人も多く暮らすこの町の雑貨屋で、このところ日本の食器がタイ人客に引っ張りだことなっている。漆塗り調に仕上げられた一人前の小さなお盆やおわん。表面には金色の塗料で桜やウサギの模様…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(144)とうふ工房「卯の花・チェンマイ」〈下〉

豆腐・納豆・コンニャク 連載 2022.04.20●家族4人で力を合わせて臨む 山形県出身の山口薫さん(57)が、タイで豆腐作りを始めたのはちょうど50歳の時。首都バンコクで、とうふ工房「卯の花」を経営する宮下商店の社長、宮下一壽さんから誘われたのがきっかけだった。「俺が起業したのと同じ年だ。やってみ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(143)とうふ工房「卯の花・チェンマイ」〈上〉

豆腐・納豆・コンニャク 連載 2022.04.18●チェンマイで日本の豆腐作る 東南アジア・タイ第2の都市チェンマイ。バンコクの北約700kmに位置するこの古都で、日本食の豆腐の生産が日本と同じ製法で行われていると聞いたら、豆腐好きでなくとも興味を引かれるに違いない。見た目、香り、食感、いずれも本場と…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(142)小料理「結び」〈下〉

連載 外食 2022.03.16●日本の最上サービス伝えたい コロナ禍のタイ・バンコクで2年前に新規開業した小料理「結び」を経営する佐藤和江さんは、店名を早くから「結び」とすることに決めていた。「おうちご飯を通じて、お客さんとお客さんが、お客さんとお店が結ばれるような、輪のようなお店…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(141)小料理「結び」〈上〉

連載 外食 2022.03.14●コロナ禍で手探りの開業に タイの首都バンコク・スクンビット地区トンロー。メーン通りからかなり入った路地の左手に、2年前に新規開業したばかりの小料理「結び」はある。1階はゆったりと座れるカウンター席にテーブル席が2卓。和の装飾を施した2階は、小じゃれた…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(140)呑み食い処「五郎」〈下〉

連載 外食 2022.02.09●母の故郷、チェンマイで生きる タイ北部の古都チェンマイで呑み食い処「五郎」を経営するオーナーシェフの佐藤誠さんは、バンコク生まれのバンコク育ち。小中学校は現地にある日本人学校に通い、卒業した。日本の高校に進学するか悩んだが、実父の正男さんがバンコク・…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(139)呑み食い処「五郎」〈上〉

連載 外食 2022.02.02●父から受け継いだのれん掲げる 2015年4月、呑み食い処「五郎」のオーナーシェフ佐藤誠さん(45)はタイ北部の古都チェンマイにいた。13歳の時に死別した母ナリサラさんの故郷。ここでしばらく暮らすことになり、空いた時間を有効に使おうと仕事を探していた。…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(138)和牛卸「デリカ(タイランド)」〈下〉

連載 卸・商社 2022.01.14●コロナ禍 巣ごもり需要にも対応 東南アジアのタイで、和牛などの輸入食肉を飲食店やホテルなどに卸している「デリカ(タイランド)」の関森大貴さんは、このところの日本国内の牛肉相場が気掛かりだ。新型コロナの緊急事態宣言が解除されて以降、国内向け流通量が増え…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(137)和牛卸「デリカ(タイランド)」〈上〉

連載 卸・商社 2022.01.12●牛肉を食べるようになったタイ人 タイにあるステーキハウスや焼肉店が、現地のタイ人客で大にぎわいとなっていることを聞かされ驚いたとしたら、貴方は十分なタイ通といってよいだろう。それくらい、タイの牛肉は硬くてまずかった。首都バンコクや屈指の観光地パタヤー…続きを読む

-

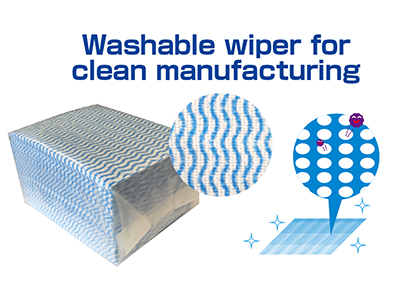

海外日本食 成功の分水嶺(136)衛生紙製造「タイ和光ペーパー」〈下〉

連載 機械・資材 2021.11.10●期待に応えたタイ人スタッフ 東南アジアのタイで、飲食店などで台布巾代わりに使われるウォッシャブルワイパーや、食品工場などで活用できる産業用ペーパーウエスを取り扱う高知県の製紙メーカー「和光製紙」のタイ法人「タイ和光ペーパー」。2014年3月に進出を決…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(135)衛生紙製造「タイ和光ペーパー」〈上〉

連載 機械・資材 2021.11.05●タイの飲食店を衛生面からサポート 日本食レストランの総数4000店を数える東南アジアのタイ。その店先で、日系企業が製造販売している衛生用品の台布巾が活躍しているのをご存じだろうか。製品名「ウォッシャブルワイパー」。高知県の田舎町にある製紙会社のタイ法…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(134)居酒屋「照(テラ)」〈下〉

連載 外食 2021.10.13●回復始まる海外の日本食需要 九州・福岡を拠点とする居酒屋「照(テラ)」グループがタイ・バンコクへの出店を決めた時、後にバンコク店の社長を務めることになる内川智貴さんは米国東部・ボストンにいた。とんこつラーメン店の出店準備。請け負った立ち上げの仕事が間…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(133)居酒屋「照(テラ)」〈上〉

連載 外食 2021.10.11●コロナ禍でもバンコクの繁盛店 タイ・バンコクのスクンビット地区で、コロナ禍にもかかわらず短期間で繁盛店に上り詰めた日系飲食店がある。九州・福岡を拠点とする居酒屋「照(テラ)」グループ。そのバンコク店は昨年7月にオープン。今年1月に感染拡大で飲食店が一…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(132)バー「バガボンド」〈下〉

連載 外食 2021.09.24●自宅では味わえないプロの味を タイの首都バンコクにあるバー「バガボンド」は、交通の激しいメーン通りから一本路地を入った閑静な住宅街の一角にある。洋館を思わせる一戸建て。ら旋状の階段を少し上がった中2階ほどの高さが玄関だ。手前に引いたドアから店内に入っ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(131)バー「バガボンド」〈上〉

連載 外食 2021.09.22●コロナ都市封鎖と禁酒法 今からちょうど100年前の1920年代。米国全土では、直前に成立した禁酒法によって、「酔い」を引き起こす飲料と定義されたアルコール類の製造・販売・輸送などが全面禁止となった。だが、古来人類の嗜好(しこう)品であった酒がどうして…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(130)昭和酒場「サムライ・キッチン」〈下〉

連載 外食 2021.08.25●職人の街チェンマイに憧れて 昭和の日本が満載されたタイ北部チェンマイ県にある居酒屋「サムライ・キッチン」。新型コロナウイルスの感染拡大で相応の売上げ減はあったものの、同業他店に比べてみればなお多くのタイ人客が来店し、日本食と「昭和の日本」に舌鼓を打っ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(129)昭和酒場「サムライ・キッチン」〈上〉

連載 外食 2021.08.23●タイ人も知っている日本の古き良き時代 懐かしい「火の用心」の看板に、蚊取り線香の宣伝ポスター。壁に張られた温めるだけでおいしく食べられるレトルトカレーは、今や災害時の非常食にも。そんな「昭和」の雰囲気が満載の居酒屋がタイ北部の古都チェンマイ県にあると…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(128)日本式焼肉&寿司居酒屋「乾杯2」〈下〉

連載 外食 2021.07.28●旬の日本食材をタイ地方にも タイ東部の観光地パタヤ市郊外に7月にオープンしたばかりの日本式焼肉&寿司居酒屋「乾杯2」。オーナーの濤川雄太さんは、タイを中心に多店舗展開する居酒屋チェーン「しゃかりき432”グループ」の元メンバー。7年余り勤めた後の20…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(127)日本式焼肉&寿司居酒屋「乾杯2」〈上〉

連載 外食 2021.07.26●チャンスは地方にあり タイ東部パタヤ市の繁華街ウオーキング・ストリートから山側に向かって徒歩30分超。地の利には決して恵まれていない住宅街に、その店は今年7月10日オープンした。つけだれで食べる日本式焼肉と寿司を提供する居酒屋「乾杯2」。新型コロナの…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(126)日本食レストラン「なると」〈下〉

連載 外食 2021.06.18●一心同体 背中押してくれた父 タイ北部の古都チェンマイで日本食レストラン「なると」を繁盛店に導いた福岡県出身の末松倫太郎さん(36)は、高校やその後の専門学校時代は自宅に引きこもりがちで、ネガティブ思考からどうしても抜け出せなかった。学業を終えてから…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(125)日本食レストラン「なると」〈上〉

連載 外食 2021.06.14●狙い的中 地方にあった潜在需要 タイ北部・古都チェンマイの旧市街から北東に5kmほど。北に延びる主要道路と環状バイパス道路が交差する辺りに商業モール「ミー・チョーク・プラザ」はある。2010年に全面拡張。低層2階建て建屋に入居するのは、飲食店やマッサ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(124)バー「夜食堂」〈下〉

連載 外食 2021.05.26●タイ行き決断、2年先の退職願い タイ北部チェンマイ県にあるバー「夜食堂」のオーナー小林史佳さんが、東南アジアを初めて旅したのは1990年代の終わり。雑貨商の知人に連れられ、ベトナムを訪れた時だった。日本では見たこともない人々の熱気、喧騒、息づかい。一…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(123)バー「夜食堂」〈上〉

連載 外食 2021.05.17●チェンマイの集いの場所 タイの首都バンコクから北に約700kmのチェンマイ県旧市街。城郭の少し北外れのローカルエリアにその店はある。バー「夜食堂(やしょくどう)」。3坪(9.9平方m)ほどの小さな店。カウンター6席に、2人掛けのテーブル席が四つ。うち…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(122)江戸前寿司「サチコ寿司」〈下〉

連載 外食 2021.04.19●家族3人で12年、愛娘も成長 日本人観光客にはあまりなじみのないタイ北部ターク県は、ミャンマー東部カイン州と長い国境を持つ辺境の街。国道1号や東西経済回廊を構成する12号線が中心部を走行しているものの、ほかに幹線道路はなく鉄道も通っていない典型的な地…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(121)江戸前寿司「サチコ寿司」〈上〉

連載 外食 2021.04.14●ここなら暮らしていける バンコクから北北西に約450km。タイ北部ターク県はミャンマーと接する国境の街。山岳地帯が多くもともとはモン族が暮らす土地だったが、北部にいたタイ族が南下して入植。国境付近に定住したものと考えられている。13世紀のスコータイ朝…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(120)ラーメン専門店「ROCKMEN」〈下〉

連載 外食 2021.03.29●可能な限り自分で作る 今年1月、タイ・バンコクに新規出店し、瞬く間に人気店となったラーメン専門店「ROCKMEN(六九麺)」。そのマネージャー井上虫歯二本(本名・慎史)さんには、もう二つの別の顔がある。一つは経験豊富な経営管理(マネジメント)の管理者…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(119)ラーメン専門店「ROCKMEN」〈上〉

連載 外食 2021.03.26●スープ飲み干した90歳のタイ人客 「その時に受けた衝撃は決して忘れることができない」と話すのは、タイ・バンコクで2021年1月下旬に新規オープンしたラーメン専門店「ROCKMEN」のマネージャー井上虫歯二本(本名・慎史)さん(42歳)。開店から間もな…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(118)日本料理店「まりちゃん」〈下〉

連載 外食 2021.02.22●「娘が成長するまで頑張る」 タイで最も南にある日本人経営の日本料理店「まりちゃん」。オーナーの安田裕治さんには目に入れても痛くない二人の娘がいる。いずれもタイ生まれの、まりさん(20)とまらいさん(17)。店はまりさんが1歳の時にオープン。愛娘の名を…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(117)日本料理店「まりちゃん」〈上〉

連載 外食 2021.02.19●タイ最南端・日本人経営和食店 タイの首都バンコクからマレー半島を南に約950km。あと60kmほど南下すればマレーシア国境という場所に、タイの南部地方で最大の都市ソンクラー県ハートヤイ(ハジャイ)がある。華僑の客家人が100年ほど前に入植し切り開いた…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(116)タイ・タタミ・プロダクツ〈下〉

連載 総合 2021.01.08●まさか、タイで作っているとは タイで唯一の畳メーカー「タイ・タタミ・プロダクツ」(チェンマイ県)を経営する島田正治社長は岡山県牛窓町(現瀬戸内市)の出身。瀬戸内海に面した風光明媚(めいび)な町で、オリーブやマッシュルームの生産地としても知られる。高校…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(115)タイ・タタミ・プロダクツ〈上〉

連載 総合 2021.01.06●タイ唯一の畳メーカー コロナ禍に見舞われた2020年はタイ人消費者の嗜好(しこう)が日本食に向かった一年だった--。日本貿易振興機構(ジェトロ)がまとめたタイ飲食店調査で、こんな実態が明らかになった。それによるとタイ全土の日本食店は前年比12.6%増…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(114)日本式焼肉店「チェンマイホルモン」〈下〉

連載 外食 2020.12.11●納得いく肉探しに半年 タイ北部チェンマイにある日本式焼肉店チェンマイホルモンでは、週に一度、首都バンコクにある特約店から新鮮な肉を冷凍便で取り寄せている。オーナーの内田誠さんが試行錯誤の結果、ようやく見つけた調達先だ。もちろん、価格を気にしなければも…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(113)日本式焼肉店「チェンマイホルモン」〈上〉

連載 外食 2020.12.09●焼肉ブームに乗り急成長 「タレを付けて食べるのが日本式の焼肉。一方、サンチュなどに巻いて食べるのが韓国式。素材の味が堪能できる日本式の焼肉をタイの人にもぜひ知って、味わってほしかった」 こう出店の動機を語るのは、焼肉の本場、大阪出身の内田誠さん(45…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(112)安全食材宅配業「マノフードサービス」〈下〉

連載 総合 2020.11.30●焼きたてパン、日本の味を忠実に守る 日本人の駐在員世帯などに安全食材を宅配している安全食材宅配業「マノフードサービス」のタイ人オーナー、コラコット・ピムタウォンさんは東北部(イサーン地方)の出身。高校を卒業後の1995年、単身日本に留学した。入学先の…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(111)安全食材宅配業「マノフードサービス」〈上〉

連載 総合 2020.11.18●真心込めて家庭に届ける タイ東部チョンブリー県にある海辺の街シーラーチャー郡は、人口30万人を超える地方都市。内陸部にはいくつもの工業団地が点在し、製造業を中心に日系企業などが数多く進出している。駐在員が暮らすのはもっぱら利便性の良い海岸近くの幹…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(110)日本食材卸販売「誠屋タイランド」〈下〉

連載 卸・商社 2020.10.16●食は毎日のことだから面白い 開業15周年を迎えたタイ・バンコクの日本食材卸販売「誠屋タイランド」は、ちょっと独特な風変わりな店だ。日本食レストランやホテルなどへの営業は原則としてしない。日本語フリーペーパーなどへの広告掲載もごくわずか。消費者が知る情…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(109)日本食材卸販売「誠屋タイランド」〈上〉

連載 卸・商社 2020.10.14●タイ家庭向け需要、コロナ禍で増える 「あのおいしい日本食レストランの食材は、こちらのお店で買うことができますよ!」今年6月末のことだ。タイ・バンコクを拠点とする著名なタイ人インフルエンサーが発した写真付きのSNS投稿。そこには、七福神の一人にも似たロ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(108)北海道レストラン原始焼きスクンビット26〈…

連載 外食 2020.09.23●“一国一城の主”を夢見て タイ・バンコクの「北海道レストラン原始焼スクンビット26」は、札幌に本部を置く「北海道原始焼き酒場ルンゴカーニバル」グループの海外店舗として2014年12月に開業した。 当初から新鮮な日本産の海の幸や、イタリア産巨大ホールチ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(107)北海道レストラン原始焼きスクンビット26〈…

連載 外食 2020.09.16●再来店動機の獲得が大切 タイ・バンコクのスクンビット地区にある「北海道レストラン原始焼きスクンビット26」には、客の関心を呼び込む仕掛けがいくつもある。名物の北海道厚岸産のカキは、提携先の水産会社による水揚げ後、羽田空港近くの特殊な水槽で丁寧に保管。…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(106)日本食材輸出入・催事請負「SSO213」〈…

連載 総合 2020.08.24●水産の街に拠点構える 8月末で撤退の決まった「バンコク伊勢丹」から、最後のフードコート運営などを委託された日本食材輸出入・催事請負業「SSO213」の新美誠治さんは愛知県の出身。16歳で「手に職をつけたい」と大阪に出て、寿司店に入社した。厳しい徒弟制…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(105)日本食材輸出入・催事請負「SSO213」〈…

連載 総合 2020.08.19●撤退するバンコク伊勢丹から受託 30年近くにわたってタイの在住日本人やタイ人富裕層から親しまれてきた「バンコク伊勢丹」が撤退を表明して4ヵ月。市街中心部のラチャプラソン地区にある同店は、かつてないほどのにぎわいを見せ、有終の美を飾ろうとしている。 ほ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(104)日本食レストラン「ゆう奈」〈下〉

連載 外食 2020.07.17●スタッフアイデアでコロナ乗り越え タイ・バンコクにある日本食レストラン「ゆう奈」のオーナー河上貴一さんは、1年半前に店内を2ヵ月かけ大改装。今年3月19日には、2店舗目となる「ゆう奈・別館」をすぐ近くオープンさせるなど経営は順調に推移。タイ人中間所得…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(103)日本食レストラン「ゆう奈」〈上〉

連載 外食 2020.07.13●ターゲットはタイ人の中間層 タイ・バンコクのスクンビット・ソイ11かいわいといえば、西洋人やアラブ人が集う街。高架鉄道BTSの沿線にあっても、それほど日本人が多くないエリアに日本食レストラン「ゆう奈」はある。2014年にオープンしたが、現オーナーの河…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(102)宅配弁当店「まんぷく弁当道場もぐもぐ」〈下…

連載 総合 2020.06.08●コロナ禍でも増収増益 1月、タイの首都バンコクで桑原康人さんが営む宅配弁当店「まんぷく弁当道場もぐもぐ」は、前オーナーから店を引き継いでちょうど1年を迎えていた。メニューの見直しや配達エリアの拡大などが進み、ようやく順調に動き出した自分の店。ところが…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(101)宅配弁当店「まんぷく弁当道場もぐもぐ」〈上…

連載 外食 2020.06.03●商機見いだす弁当販売 東南アジア・タイの首都バンコクの中心部で宅配弁当店「まんぷく弁当道場もぐもぐ」を営む桑原康人さん(39)は、栃木県出身の元料理人。若いころは東京湾の漁師の仕事に就いたこともある食のプロだ。 タイに来たのは7年前。飲食店の立ち上げ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(100)日本食材販売業「サイトウフーズ」〈下〉

連載 総合 2020.05.11●変化へ対応しっかりと タイの首都バンコクで一般家庭向け宅配と業務用卸を手掛ける「サイトウフーズ」は、日本食材を販売する老舗。2代目で現社長の斉藤誠さん(46)を現場で支えるのが、埼玉県出身のセールスマネジャー坂本俊吾さん(39)だ。 大学卒業後、大手…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(99)日本食材販売業「サイトウフーズ」〈上〉

連載 総合 2020.05.01●タイへ日本の家庭の味 タイの首都バンコクと日系企業の工場が集積する東部のシーラーチャーで、日本の食材を販売し続けて間もなく四半世紀を迎える企業がある。一般家庭向け宅配と業務用卸を手掛ける「サイトウフーズ」。横浜市出身の斉藤誠さん(46)は2代目社長。…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(98)居酒屋「恵美須商店」〈下〉

連載 外食 2020.04.13●新型コロナ、ピンチをチャンスに 2019年11月のオープンから4ヵ月。認知度も高まり、夕方の早い時間帯から満席となることも珍しくなくなった居酒屋「元祖串かつ・恵美須商店」のタイ・バンコクに開業したスクンビット26店。ところが3月下旬、今度は思わぬ非常…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(97)居酒屋「恵美須商店」〈上〉

連載 外食 2020.04.10●タイで1番の居酒屋目指す 七福神の恵比寿さまを思い起こすキャラクターに、大阪なんばを連想させるような色使いやデザイン。居酒屋「元祖串かつ・恵美須商店」は、どこか遊園地や縁日にも出掛けたかのような気持ちにさせる不思議な酒場。さらに、それでいて北海道…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(96)マルコメ(タイランド)〈下〉

清涼飲料 連載 2020.03.18●甘酒カフェで市場浸透目指す 初めてとなる海外常設アンテナショップ「発酵らぼ」を昨年2月、タイ・バンコクに新設した大手味噌メーカー「マルコメ」。入居する大型ディスカウントストア「ドンキモール」の1階フロアでは、アンテナショップとは別に甘酒を売る販売店「…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(95)マルコメ(タイランド)〈上〉

調味料 連載 2020.03.16●日本の発酵食文化を海外へ だし入り味噌「料亭の味」や「液みそ」などでおなじみの大手味噌メーカー「マルコメ」(長野県)。今や世界の「MISO」として知られるようになった日本の伝統発酵食品「味噌」だが、東南アジア市場を統括する同社のタイ法人「マルコメ(タ…続きを読む

-

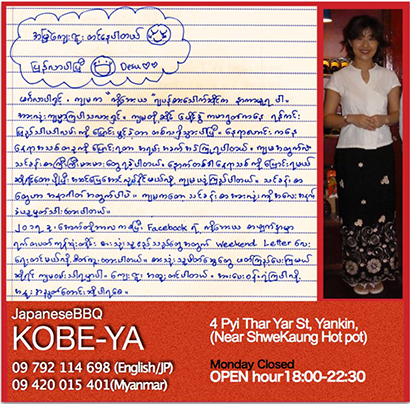

海外日本食 成功の分水嶺(94)ジャパニーズBBQ神戸屋〈下〉

連載 外食 2020.02.26●スタッフの成長がうれしい 東南アジアのミャンマーで、ちょっとおしゃれな日本式焼肉店「ジャパニーズBBQ神戸屋」を営む中村弘子さんは、開店から2年ほどたった2014年、ヤンゴンの一般大衆焼肉店で郷里の日本から遊びに来ていた実父を迎えていた。自らの店舗と…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(93)ジャパニーズBBQ神戸屋〈上〉

連載 外食 2020.02.17●ミャンマーでお祝いの焼肉を 民政復帰から10年。東南アジアのミャンマーでは、外国資本への段階的な門戸開放が進み、多くの外国企業が投資を加速。そうした人々の胃袋を満たそうと、外食事業の進出も相次いでいる。会社の設立や新規事業の立ち上げ、さらにはちょっと…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(92)日本料理「さんや」〈下〉

連載 外食 2020.01.20●活鰻専門店にチャレンジ 昨年、開店15周年を迎えたバンコク・プロンポンの日本料理店「さんや」。経営する料理人のタイ人男性サンヤ・トゥラジットさんは、この15年の間に1日の休みもなかったこれまでの体制を見直し、昨年後半から週に1日は休業日を取ること…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(91)日本料理「さんや」〈上〉

連載 外食 2020.01.13●日本人には負けたくない 東南アジア・タイの首都バンコクで日本料理店「さんや」を経営する料理人のサンヤ・トゥラジットさん(45)は、東北部ウドーンターニー県出身のタイ人男性。この地に店を開いて昨年、満15年を迎えた。開店当初は家族中心のこぢんまりとした…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(90)アライドコーポレーション〈下〉

連載 卸・商社 2019.12.16●足で稼いだ仕入れルート 果物を中心とした日本産の果物を、タイほか海外に輸出する事業に取り組んでいる横浜市の食品輸出入商社「アライドコーポレーション」。事業開始後に氏家勇祐社長が真っ先に直面した課題が、安価で継続的な供給を行っていくための、必要で安定的…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(89)アライドコーポレーション〈上〉

連載 卸・商社 2019.12.11●日本の果物を海外へ 2019年3月15日、東京・内幸町。横浜市に本社を置く食品輸出入商社「アライドコーポレーション」の氏家勇祐社長は、国産農産物などの海外輸出に取り組む優良事業者を対象に開かれた表彰会場にいた。壇上で、農林水産省の新井ゆたか食料産業局…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(88)米福&エイオス(タイ王国)〈下〉

連載 総合 2019.11.22●農家、国の発展のために タイ最北端チェンライ県などで、日本米のあきたこまちの生産を行っている日タイ合弁の農業生産会社「米福&エイオス(タイ王国)」のゼネラル・マネジャーを務めるソンポンさん(32)は、中部サラブリー県の農家の長男。今年61歳を迎えた父…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(87)米福&エイオス(タイ王国)〈上〉

連載 総合 2019.11.20●タイでおいしい日本米を 一面に青々と広がる稲穂の海。順調に生育すれば、稲刈りまであと2ヵ月と少し--。ここはタイ最北端チェンライ県にある水田。植えられているのは、日本で品種改良され誕生したおなじみの日本米ブランド「あきたこまち」だ。 田んぼを管理する…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(86)しゃかりきナナ店〈下〉

連載 外食 2019.10.23●諦めた格闘技も再挑戦 日本での絶望的な職場環境から、タイで「独立」を果たそうとしている日本式居酒屋「しゃかりきナナ店」の店長、荒東英貴さん(31)。「ひでちゃん」の愛称で親しまれる巨漢120kgの若者だが、とにかくフットワークが軽い。しゃかりきグ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(85)しゃかりきナナ店<上>

連載 外食 2019.10.18●海外だからできた「独立」 巨漢120kg。「ひでちゃん」の愛称で親しまれる日本式居酒屋「しゃかりきナナ店」(バンコク・ナナ)の店長、荒東英貴さん(31)は今、人生で最も上り調子にいるのかもしれない。タイの首都バンコクとミャンマー・ヤンゴン、マレー…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(84)おにぎり販売「カフェ21」〈下〉

連載 外食 2019.09.13●頑張る日本企業を応援 日本発祥のソウルフード「おにぎり」を2014年、タイのバンコクで初めて本格販売したのが日系の人材紹介業「パーソネルコンサルタント・マンパワー・タイランド」(小田原靖社長)。販売店舗の「カフェ21」はオフィスビルの人通りの多い場所…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(83)おにぎり販売「カフェ21」〈上〉

連載 外食 2019.09.09●おにぎり伝えた日系企業 ふっくら艶やかな日本米に、ちょうど良い塩加減。アクセントの効いた新鮮な具材に、パリパリ海苔の醸し出す潮の香りが一段と食欲をそそる。これぞ日本発祥のソウルフード、おふくろの味「おにぎり」。どこでも食べられる手軽さが、また人気の秘…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(82)在バンコク日本料理店「花屋」〈下〉

連載 外食 2019.08.19●家業継ぐ3代目の責務 タイの首都バンコクで戦前から営業する日本料理店「花屋」。その3代目の綿貫賀夫さん(43)はタイ生まれのタイ育ち。幼いころは日本で暮らしたことはなかった。将来を考え、両親が日本の高校に通わせようと考えたのはバンコク日本人学校2年の…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(81)在バンコク日本料理店「花屋」〈上〉

連載 外食 2019.08.16●タイで最古、開業1939年 タイの首都バンコクにある旧市街地バーンラック。ここに戦前から営業する日本料理店「花屋」がある。1939年9月の開業は、世界史の年表をひもといてみると欧州で第2次世界大戦が勃発した年。アジアでは旧日本軍が日中戦争を戦っていた…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(80)黒ニンニク製造販売ペロンヤスさん〈下〉

連載 外食 2019.07.12●タイに魅せられ移住決意 滋養強壮効果のあるニンニクを加熱熟成させて出来上がる「黒ニンニク」の生産を、このほどタイで始めた日本人俳優の「ペロンヤス」こと宮内靖彦さん。タイとの付き合いはもう20年以上になる。大阪・岸和田生まれ。高校を卒業後、大阪の吉…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(79)黒ニンニク製造販売ペロンヤスさん〈上〉

連載 外食 2019.07.10●タイで日本の健康食品を 見た目は、中華料理などに使用される「ニンニク」そのもの。でも、皮をむいて中から出てくるのは真っ黒に変色したドライフルーツのプルーンのような塊。試しに口に入れてみるとしっとりとした感覚に、まるで果物のような甘み。完全無添加、…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(78)たこ焼き・お好み焼き・焼そば「祭」<下>

連載 外食 2019.06.05●プロ増えてきた催事現場 タイの百貨店などで開催される催事で、大阪名物のたこ焼きやお好み焼き、焼そばを提供しているチーム「祭」。主宰する山内敏明さんはこの道35年の大ベテラン。その原点は、高校3年生の時に出合った「大阪築城博覧会」の出店ブースにあった。…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(77)たこ焼き・お好み焼き・焼そば「祭」<上>

連載 外食 2019.06.03●日本ブランドだから来る 日本の縁日かと見間違うかのような華やかな店づくりに桜の造花。おのおのの店先には、「いらっしゃいませ」や「毎度おおきに」といった日本語の案内。それだけを見れば、ここが外国であることをすっかり忘れさせてしまいそう。そんな日本の「祭…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(76)「豚骨火山らーめん」<下> 多業態展開でリス…

連載 外食 2019.05.15もうもうと湯気を上げる「豚骨火山らーめん」を看板メニューに、タイ進出を果たした外食事業の「サンパーク」(大阪)。その現地法人「サンパークバンコク」の1号店が単月黒字化を達成したのは、開店わずか10ヵ月のこと。入念な市場調査とタイ人顧客を意識した徹底した…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(75)「豚骨火山らーめん」<上> パフォーマンスで…

連載 外食 2019.05.13火山に見立てた真っ赤な食器の中でラーメンが白い湯気を立て沸騰する、そんな一風変わった日系のラーメン店がタイの首都バンコクで人気を集めている。日本でもあまり見慣れない光景に、新しもの好きのタイ人客が食べるのも忘れ、スマートフォン(多機能携帯電話)片手に撮…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(74)「仙台ラーメンもっこり」<下>「ありがとう」…

連載 外食 2019.04.08タイ・バンコクで「仙台ラーメンもっこり」を営む木村敦弘さんは、山形盆地の南端、山形県上山市の出身。400年続く地主の息子で、大学卒業後は郷里に戻って地元企業に就職。将来を模索する日々を送っていた。 ある日、地元商工会のセミナーに出席した時のこと。そ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(73)「仙台ラーメンもっこり」<上> 日本に働き手…

連載 外食 2019.04.05タイの首都バンコクでラーメン店「仙台ラーメンもっこり」を営む木村敦弘さん(56)は、今年でタイ出店14年目。日本の郷里に近い東北・岩手県などでもラーメン店を展開しており、タイに拠点を置きながらも日本とを行き来する。今年3月にも日本に一時帰国し、北東北…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(72)ジャパニーズビストロ「ポコ・ア・ポコ」

連載 外食 2019.03.11●お前の好きな通りにやれ バンコクのエカマイでジャパニーズビストロ「ポコ・ア・ポコ」を昨年末にオープンさせた深澤晋一さん(41)は、千葉県出身の洋食シェフ。17歳で料理の道に入り、千葉や東京などで修行を積んだ。街ではダイニングバーやリビングバーなど…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(71)ジャパニーズビストロ「ポコ・ア・ポコ」 少し…

連載 外食 2019.03.08日本人が多く住むバンコク・スクンビット通りのソイエカマイ。通りを10分ほど入ったところに昨年暮れ、オープンしたばかりのジャパニーズビストロ「ポコ・ア・ポコ」はある。イタリア語で「少しずつ」が店名の由来。オーナーでシェフの深澤晋一さん(41)は、20年…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(70)飲食人大学バンコク校 ハラール食浸透に貢献

連載 外食 2019.02.15タイの首都バンコクに、昨年10月オープンした海外初の「飲食人大学バンコク校」。今年1月からの2期生として入校した中に、バンコク出身のタイ人女性実業家スムナーさんがいる。 バンコク北部のホイクワンで「アラジン・寿司&カフェ」を経営。そのオーナーを務め…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(69)飲食人大学バンコク校 海外で寿司職人を育成

連載 外食 2019.02.13わずか3ヵ月の技術指導で一人前の寿司職人を育成する「飲食人大学」の「タイ・バンコク校」がこのほど開校。第1期生の日本人6人が無事卒業した。全員が本格的な飲食経験のない素人。海外で働きたい。一流の料理人になりたいといういちずな思いを胸に海を渡り、修了資…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(68)そば職人 井上和夫さん 余計なお世話か自問の…

連載 外食 2019.01.14タイ北部のチェンライ県で、日本産のそばを栽培している北海道出身の井上和夫さん(73)のタイとの出合いは、今から三十数年前にさかのぼる。日本での事業を一区切りし、タイを旅行していた時のこと。現地の人々の生活に触れ、暮らしを知る機会があった。 現在とは…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(67)そば職人 井上和夫さん タイでそばを栽培して…

連載 外食 2019.01.09タイの首都バンコクから北に700km。ミャンマーとの国境に近いチェンライ県の山裾に近い畑では、年末年始のこの時期になると白色のかれんなそばの花で満開となる。年によっても異なるが、総面積は最大でも50ラ イ(8万平方m)ほど。開花は短く数日で咲き終え…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(66)居酒屋いもや 困難乗り越えて店守る

連載 外食 2018.12.12南国の地バンコクで居酒屋「いもや」の運営を始めた青森出身の木立奈々さん。食材調達のめどが立ったからといって、直ちに順風満帆とはいかなかった。立ちはだかった言葉の壁、文化の壁。覚えたてのタイ語でいくら教えても、店が混んでくると決まって飛び出したのは日本…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(65)居酒屋いもや きっかけ「タイ出店して」

連載 外食 2018.12.1021世紀が始まった今から20年近く前、バンコク・トンロー地区はまだ、交通量の少ないローカル色豊かな地域だった。メーン通りのソイ・トンローから平行して一本西に入った、枝道のソイ53ではなおのこと。ほとんど人通りのない閑散としたエリアで、全長約1kmの間…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(64)鶏肉料理専門店「鳥屋花バンコク店」 バイトか…

連載 外食 2018.11.12タイ・バンコクにある鶏肉料理専門店「鳥屋花バンコク店」の運営会社社長でオーナーの伊藤武さんは、北海道生まれの東京・青梅育ち。子どものころは、森に入って昆虫を捕ったり、淵から川に飛び込んで遊ぶような活発な少年だった。だが、受験競争にはなじめず、進学した…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(63)鶏肉料理専門店「鳥屋花バンコク店」 希少部位…

連載 外食 2018.11.09写真左から、とろ、そり、ひれ、えんがわ、はかま、はつもと。これらを一度見ただけで、どの部位か間違わずに言い当てることができたのならば、あなたは相当の“焼き鳥通”と言うことができるだろう。焼き鳥が大好きな日本のサラリーマンでさえ、ここまで細部にわたって…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(62)サムライダイナー 伝えたい日本の「作り込み」

連載 外食 2018.10.10その2人連れのタイ人客は食事をとうに終えたというのに、なお1時間以上も、その席を離れようとはしなかった。タイ・バンコク・プラカノンにある日本食レストラン「サムライダイナー」での出来事。2人の視線の先には、映像を流し続ける一台の白黒TVがあった。 画…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(61)サムライダイナー 昭和の良き日本をタイで

連載 外食 2018.10.05模擬店のような小規模飲食店が軒を連ねるタイ・バンコク・プラカノン地区の商業エリア「W(ダブル)ディクトリクト」。5年前にオープンしたばかりにもかかわらず、個性的な装いに週末はもとより平日でも多くのタイ人、西洋人客らでにぎわう。この一角に8月1日に新規…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(60)歌舞伎十八番 オリジナリティーで勝負

連載 外食 2018.09.07月3回の無料サーモンデーや999バーツ(約3000円)の飲み食い放題など話題性のあるプロモーションやイベントで人気急騰中の居酒屋「歌舞伎十八番」。バンコク南東約20kmのバンナー地区という地の利の不利をものともせず、新規出店からわずか8ヵ月。繁盛店の…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(59)歌舞伎十八番 意外にあった日本食需要

連載 外食 2018.09.05バンコクの中心部から南東に約20km。渋滞がなかったとしても車で30分以上は優にかかる郊外に、その店はある。島根県安来市に本部を置く「かばはうすホールディングス」がプロデュースする居酒屋「歌舞伎十八番」。昨年12月末にオープンし、はや8ヵ月。連日多く…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(58)IZAKAYA555 タイ人客に響く仕掛けを

連載 外食 2018.08.08再開発著しいバンコク・プラカノン地区に3月、新規オープンした「IZAKAYA555」。高架鉄道BTS直下、出来たてホヤホヤの商業モール内という立地もあって、仕事帰りのサラリーマンやOLらが足しげく通う、早くも人気店となっている。コンセプトは「楽しい街…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(57)IZAKAYA555 国内も海外も変わらない

連載 外食 2018.08.06華やかな商業ビルが立ち並ぶタイ・バンコク中心部から南東に直線で約7km。高架鉄道BTSプラカノン駅周辺では今、大規模な再開発が続いている。そのうちの一つ、駅直下にあるコミュニティーモール「サマーヒル」は低層3階建ての商業施設。昨年末にオープンした。開…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(56)熟成醤油そば和久 チャンスそうそうない

連載 外食 2018.07.11タイの首都バンコクでラーメン店「熟成醤油そば和久」を展開する和久田徹さん(37)とラーメンとの出合いはそれほど古くない。大学卒業後、愛知県内で自動車関連会社の営業マンだったところ、興味を感じ料理の道に転職。同県内の居酒屋で2年余り修行し、就職したのが…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(55)熟成醤油そば和久 柔軟性への挑戦が大切

連載 外食 2018.07.09有名チェーン店から個性的な個人店まで、多くの日本のラーメン店がひしめく東南アジア、タイの首都バンコク。7万人が暮らす日本人の客だけではない。猫舌が多く、少し前まで熱いスープを敬遠していたタイ人客までもが、個性的なラーメン、手の加えられたラーメンを求め…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(54)ミートコンパニオン「和牛サムライ」

連載 外食 2018.06.13●飽くなき追求と達成感 タイの和牛市場で4分の1のシェアを誇る食肉卸業、ミートコンパニオン(東京・立川)の海外事業ブランド「和牛サムライ(WAGYU SAMURAI)」。その常駐責任者を務める常務執行役員の福島孝義さんは、幼少からの生粋の“肉職人”…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(53)ミートコンパニオン「和牛サムライ」

連載 外食 2018.06.08●タイで進化した「和牛料理」 世界第4位、7万人余の日本人が暮らす東南アジアのタイ。一大ブームの日本食レストランは3000店に達しようとし、その淘汰(とうた)もダイナミズム。繁盛店の陰で静かにのれんを下ろすライバル店もあり、競争は激化の一途をたどっ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(52)東京諸島本格焼酎専門店「山田屋」

酒類 連載 2018.05.14●すぐ近くにあった大切なもの 太平洋に浮かぶ伊豆諸島の八丈島で、東京諸島本格焼酎専門店「山田屋」を経営する山田達人(51)さんは、八丈生まれの島育ち。祖父は合併前の旧三根村の村長。山田屋は父が1954年に創業した。 地元の高校を経て、東京の専門学…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(51)東京諸島本格焼酎専門店「山田屋」

酒類 連載 2018.05.11●島焼酎“お国帰り”で地域再生 東京・竹芝桟橋から真南に約300km。かつての流刑の地、伊豆諸島・八丈島。ここで酒類店を経営し、東南アジアのタイに現地の島焼酎や特産品のくさや、島海苔などを売り込んでいこうと奮闘している男性がいる。山田達人さん、51…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(50)食品関連設備業「中央設備エンジニアリング」

連載 機械・資材 2018.04.04●要望具現、大事なのは提案力 中央設備エンジニアリングのタイ法人「チューセツ・エンジニアリング(タイランド)」でマネジング・ダイレクターを務める宮岡輝明さん(51)は、初めてタイを訪れた時の衝撃が忘れられない。今から約3年前。市場をくまなく視察。靴…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(49)食品関連設備業「中央設備エンジニアリング」

連載 機械・資材 2018.04.02●屋台文化残るタイで新たな挑戦 日本の食品メーカーや外食産業を支え続けて半世紀。食品工場やセントラルキッチンなどの企画・設計から建設・施工・保守点検までワンストップで各種企業ニーズに応えているのが1968年9月設立の中央設備エンジニアリング(本社=…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(48)尾道ラーメン「百万石」 「兄貴の夢を実現した…

連載 外食 2018.03.12バンコクのローカルエリアで尾道ラーメン「百万石」を経営する檀上智和さん(38)は毎年この時期を迎えると、4年前のあの日のことを思い出す。2014年の3月半ば、「バンコクの兄貴」と慕っていた柴田誠司さんが亡くなったその日のことだ。同じ広島の出身。「檀上…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(47)尾道ラーメン「百万石」 こだわりのローカル市…

連載 外食 2018.03.07豚骨鶏がらの本格スープに仕上げは魚類系。ストレートタイプの細麺に、刻んだ細ネギと絶品の自家製チャーシュー。さらに味付けメンマが乗っかって、〆(しめ)て90バーツ(約300円)。付加価値税の7%を合わせても100バーツもしない本格ラーメンが、タイのロー…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(46)バー「ヴェルベッティーモ」 人生を見つめ直し…

連載 外食 2018.02.14「家飲みのような居心地」をコンセプトに、3年前にオープンしたバンコク・スクンビット地区にある静かな一戸建てバー「ヴェルベッティーモ」。オーナーの川島唱余さんは、自らの出店の軌跡を「予想さえもしなかった。人生、その先は全く分からないということなのですね…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(45)バー「ヴェルベッティーモ」 家飲みのような居…

連載 外食 2018.02.09在タイ日本人が多く暮らすバンコクのスクンビット通り。そこから枝道を北に800mほど入り、左に折れて路地を少し行った先に、目指すバー「ヴェルベッティーモ」はある。しょうしゃな洋館にも似た造りの2階建ては、1階にバー、2階に美容室が入居する。もともとはオ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(44)日本食料理店「うま食堂」 職業訓練校を作りた…

連載 外食 2018.01.12バンコクのプラカノン地区に4店を構え、郊外のパトゥムターニー県ラムルーカー郡に5店舗目をこのほど出店した日本食料理店「うま食堂」。店主の田辺文雄さんには、タイで実現させたいと考えている壮大な夢がある。この地で出会い、結婚に至った妻チアップさん。彼女の…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(43)日本食料理店「うま食堂」 需要掘り起こしが鍵

連載 外食 2018.01.10バンコク中心部から北東に約35km。パトゥムターニー県ラムルーカー郡に日本食料理店「うま食堂」のラムルーカー店はある。バンコク・プラカノンに4店舗を構える同店の5店舗目は、17年11月にオープン。その意外な出店場所が話題となった。日本人客はおろか日本…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(42)業務用酒類卸「柴田屋タイランド」

酒類 連載 2017.12.11●「酒エキスパート」にタイ人合格者 東京・中野にある創業82年の老舗酒類卸「柴田屋酒店」(柴泰宏社長)は、2012年のタイ進出に続き、現在は香港とイタリア・ミラノなどにも拠点を構える。合言葉は「私たちは酒(SAKE)で人と人を繋ぎ世界中を笑顔にしま…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(41)業務用酒類卸「柴田屋タイランド」 これからは…

酒類 連載 2017.12.06タイの首都バンコク・スクンビット。メーン通りから一本入った路地の突き当たりに業務用酒類卸「柴田屋タイランド」の倉庫兼事務所はある。1階のドアを開けると、室内から流れ出る大量の冷気。エアコンの設定温度は常に最低の18度C。ずらりと並んだ大型冷蔵庫の中に…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(40)ミャンマー「シンピューレーお土産店」

連載 総合 2017.11.10●南国の若者を見習いたい ミャンマーの最大都市ヤンゴンで、現地の食材だけを使って米粉クッキーを作っている新谷夢さんは、自身の会社で雇用する20歳そこそこの若い従業員を見ると、時々胸が熱くなる。決して多いとはいえない給料の中から、多い人で半分以上も故…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(39)ミャンマー「シンピューレーお土産店」

連載 総合 2017.11.08●米粉クッキーを開発販売 民主化が進み、経済成長が見込まれる東南アジアのミャンマー。成田空港からヤンゴンに向けての直行便も就航し、日本からも観光客やビジネスマンも訪れるようになった。ところが、帰国間際になってよく聞かれるのが「これといったお土産がな…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(38)繁盛飲食店サポート「メニューデザイン研究所」

連載 外食 2017.10.11●共有し共に考えカタチに バンコクを拠点に250店余りの飲食店のメニューブックを手掛けるようになって、はや5年。繁盛飲食店サポート企業「ウィングッド」が展開する「メニューデザイン研究所」のタイ支社長、近藤かおりさんの元には最近、日本の飲食関係者から…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(37)繁盛飲食店サポート「メニューデザイン研究所」

連載 外食 2017.10.06●メニューはセールスマン 大阪に本社を置く繁盛飲食店サポート企業「ウィングッド」は、レストランのメニューブック作りを手掛けるプロフェッショナル集団。その制作部門「メニューデザイン研究所」の海外拠点がタイの首都バンコクにある。 支社長の近藤かおりさ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(36)居酒屋「あぶり石田」 生かされた数々の経験

連載 外食 2017.09.08焼き鳥や豚ばら肉を使った串焼きが主力でありながら、なぜか締めのパスタはイタリアンのカルボラーナ。和洋折衷を地で行くような、そんな不思議な組み合わせが特徴なのが、バンコクにこのほどオープンした居酒屋「あぶり石田」。連日多くの日本人やタイ人客でにぎわって…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(35)居酒屋「あぶり石田」 客うならせる店づくり

連載 外食 2017.09.06タイの首都バンコクのスクンビット地区にある居酒屋「あぶり石田」は、今日も日本人、タイ人客でごった返す。6月3日の新規オープンからまだ3ヵ月というのに、口コミでここまで支持が広がった。ほとんどの客が注文するのは、豚ばら肉で巻いた串焼きの数々。鮮度の高い…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(34)日本食レストラン「ZEN」 進化の行方を見届…

連載 外食 2017.08.14タイ全土で42店を数える人気日本食チェーン「ZENレストラン」。ここで統括役のエグゼクティブ・シェフを務める松岡玄明さんは、大阪・阿倍野にある辻調理師専門学校の卒業生であり元指導教官という根っからの料理人。2012年から2年間の期間限定で、在タイ日本…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(33)日本食レストラン「ZEN」 タイで進化する日…

連載 外食 2017.08.09サーモンなどの刺し身や寿司を中心に日本料理を提供する「ZENレストラン」は、タイ屈指の大財閥セントラルグループの関連企業。セントラルプラザなどの大型商業施設に入居し、タイ全土でその数は42店を数える(7月末現在)。これまでは、日本やバンコクの日本食料…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(32)タイ進出支援GFキャピタル(タイランド)

連載 外食 2017.07.10●店舗環境は資産になる タイで日系の飲食店や小売店などの進出支援事業を行っている東証マザーズ上場「G-FACTORY」(片平雅之社長)。その現地法人「GFキャピタル(タイランド)」では金融支援のほか、店舗物件の仲介やサブリースなども業務の一環として…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(31)タイ進出支援GFキャピタル(タイランド)

連載 外食 2017.07.07●日系向けリース・割賦サービス 日本食ブームの続くタイで、日系の飲食店や小売店などに特化したタイ進出支援事業を行っている会社がある。東証マザーズ上場「G-FACTORY」(片平雅之社長)の現地法人「GFキャピタル(タイランド)」。設立は今年5月下旬…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(30)日本食レストラン経営「なえぎタイランド」

連載 外食 2017.06.07◆自分のできることから タイの首都バンコクや北部チェンマイで酒販・晩酌処「寅次郎」と九州酒場「どんたく」を計5店経営する鹿児島出身の中村烝一さん(44)。進学先だった島根大学時代は教育学部で社会教育学を学修し、教育行政への就職を漠然と考えていた。そ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(29)日本食レストラン経営「なえぎタイランド」

連載 外食 2017.06.05●日本とタイの橋渡し役に タイの首都バンコクと北部チェンマイで、酒販・晩酌処「寅次郎」と九州酒場「どんたく」を計5店経営するのが、鹿児島県出身の中村烝一さん(44)。23歳でタイに渡り、今年で22年目。タイ人の奥さんと一人息子を家族に持つ九州男児は…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(28)日本食材製造「バンコク・インター・フード」

連載 総合 2017.05.10●給食向けなど新たな市場開拓を バンコク西郊ナコーンパトゥム県の静かな田園地帯にある食品メーカーのタイ企業「バンコク・インター・フード」(BIF)。2004年に日本食材の製造販売をスタートさせてから、事業は大きく成長を続けた。ゼネラル・マネージャー…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(27)日本食材製造「バンコク・インター・フード」

連載 総合 2017.05.08●小回りの利く体制が勝機 バンコク都心部から真西に約40km。ナコーンパトゥム県の静かな田園地帯に、豚カツやギョウザ、ラーメンなどの日本食材を製造販売するタイ企業「バンコク・インター・フード」(BIF)の工場はある。近くを流れるターチン川を下れば、…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(26)しあわせ食堂「福いち」 PL時代があったから

連載 外食 2017.04.07バンコクのオンヌット地区にある、しあわせ食堂「福いち」のオーナー石原昭一さんには特筆する経歴がある。高校野球の名門PL学園野球部の元捕手。阪神タイガースや日本ハムファイターズなどで活躍した元プロ野球選手坪井智哉さんらが同期だ。小学校3年生で野球を始め…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(25)しあわせ食堂「福いち」 リサーチ力結集して結…

連載 外食 2017.04.05タイの首都バンコク中心部を、ほぼ北西から南東に向けて進行するのが高架鉄道スカイトレイン(BTS)のスクンビット線。このうち日本人が多く住み暮らすエリアが、バンコク伊勢丹に近いラチャプラソン交差点付近から10kmほど南東に進んだプラカノン地区だ。この区…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(24)しゃぶしゃぶFC店「ノブル・レストラン」

連載 外食 2017.03.10●何度も足運び熱意伝える タイの首都バンコクで、しゃぶしゃぶ・すき焼きの専門店「モーモーパラダイス」と「鍋ぞう」をフランチャイズ(FC)展開する「ノブル・レストラン」のMDエーさんは、FCの相手先を決めたコンペティションの様子を今でもよく覚えている…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(23)しゃぶしゃぶFC店「ノブル・レストラン」

連載 外食 2017.03.08●秘訣は「アレンジしない」 しゃぶしゃぶ・すき焼きの専門店「モーモーパラダイス」「鍋ぞう」といえば、直営の傍らフランチャイズチェーン(FC)展開を進める「ワンダーテーブル」(東京)の店名ブランド。海外展開にも積極的で、中国や米国、東南アジアに店舗を…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(22)タイ初進出「陶板ダイニング18」<下> よう…

連載 外食 2017.02.10タイの首都バンコク・スクンビット34にある陶板料理店「陶板ダイニング18」を運営する田中遊太さんは、自身でも認める「一風、変わった子ども」だった。友達仲間に加わって一緒に遊ぶのはどうも苦手。かといって、教室でじっと本を読むタイプでもなかった。居場所は…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(21)タイ初進出「陶板ダイニング18」 陶板のぬく…

連載 外食 2017.02.08「陶板」と呼ばれる板状の陶器でできた食器に食材を盛り付け、熱を加えたまま、あるいは冷製のまま提供する料理が「陶板料理」。陶板から出る遠赤外線で炭火同様、外はふっくら、中身はジューシー。冷めにくく温まりにくいのが特性で、それが料理のバリエーションを広げ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(20)ジャパニーズレストラン「竹亭」 大切なのは人…

連載 外食 2017.01.13タイ・バンコクにあるジャパニーズレストラン「竹亭」のオーナー橋本修一さんがオフィス街のシーロム地区に店を出したころ、付近に競合店はまだほとんどなかった。銀行の本店などが建ち並ぶ一帯は欧米出身者も多く、日本食を知る外国人も少なくない。こうした客を取り込…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(19)ジャパニーズレストラン「竹亭」 人生の「波」…

連載 外食 2017.01.11「飲食業、接客業は私の天職。故郷の日本も素晴らしい国だとは思いますが、私はタイの社会にもっと深く入り込んで行きたい。もっと深く知りたい。私にとって、自分の店を持ち、結婚をし、娘が生まれた今でも、日々の暮らしは旅の延長線上にあるのです」 こう話すのは…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(18)BISTRO「ケンジズラボ」 自分の名前で“…

連載 外食 2016.12.07タイの首都バンコク・トンロー地区にあるBISTRO「ケンジズラボ」。オーナーの中山健次さん(47)は店名をオープン1週間前になってようやく決めた。初めての自身の店。しかも、つてもない異国の地。慎重な上にも慎重になって編み出した答えが、自身の名を冠とし…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(17)BISTRO「ケンジズラボ」 カテゴライズで…

連載 外食 2016.12.05タイの首都バンコク・トンロー地区。高級コンドミニアムが立ち並ぶ静閑な一角にその店はある。しゃれた洋風のタウンハウス。優雅な一夜を感じさせるテラス付きの店が今回の主役「ケンジズラボ」だ。今年11月末は満4周年の記念日だった。うまい料理とおいしい酒、大人…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(16)居酒屋チェーン「つぼ八」 「面白い店を目指し…

連載 外食 2016.11.16グループ内に、すでにタイ料理部門や西洋料理部門を持っていた大手開発会社のインパクト・エキシビション・マネジメント。「今後の事業推進の中で、足りないのは何かと考えた時に浮かんだのが、かしこまらずに気楽に楽しめる日本の居酒屋だった」と、レストラン部門の責…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(15)居酒屋チェーン「つぼ八」 タイで変化、日本の…

連載 外食 2016.11.14今から四半世紀以上も昔のこと。学生だった私たちの“打ち上げ”や“飲み会”といえば、決まってここだった。お金のない貧乏学生。焼酎の炭酸割りが1杯100円で飲める「サワー券」が欲しくて、駅前で券配りのアルバイトを探すのは飲む前の準備体操。姿が見えなければ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(14)豚カツ専門店「MAiSEN」 「ブランド」の…

連載 外食 2016.10.17タイの首都バンコクで日本の豚カツチェーン「MAiSEN(まい泉)」第1号店がオープンしたのは2012年11月のこと。FC展開する外食大手「S&Pグループ」の子会社「S&Pインターナショナルフーズ」代表のライバ・ティラコーンさん(ニックネーム・ジェムさ…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(13)豚カツ専門店「MAiSEN」 「説明できなけ…

連載 外食 2016.10.14「麺料理でもない限り日常的に箸を使わないタイ人には、豚カツの軟らかさを『箸で切れるほど』と説明されてもピンときません。そこで採用したのが、『口の中でとろけるほどのおいしさ』という表現。なるほど、顧客の関心をつかむことができましたよ」 こう話すのは、…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(12)オムライス専門店「OMU」<下> 原点・日本…

連載 外食 2016.09.09卵とご飯という極めてシンプルな組み合わせ「オムライス」。タイで初めてとなる日本のオムライス専門店に挑んだ33歳のタイ人男性が、日本に留学経験のあるコキャット・ガムダムロンさん(ニックネーム・ガイさん)だ。その最大の魅力を「シンプルでありながらも、どん…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(11)オムライス専門店「OMU」 シンプルな魅力に…

連載 外食 2016.09.07バンコク都内に現在6店舗を構えるタイ初のオムライス専門店「OMU(おむ)」の一日は忙しい。店によっては入居する商業施設の開館前から長い列ができ、午前10時から11時の開店直後には満席となることも。中でも最大の人気店でバンコク屈指の繁華街ラチャプラソン…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(10)製麺スープ製造卸「宝産業」 「ラーメン」は大…

連載 外食 2016.08.12タイでラーメン店向けの中華麺とスープなどを製造販売している宝産業(本社=京都市)の取締役専務、佐々木丈仁氏には「ラーメンは大衆料理」という強い思い入れがある。「誰もがいつでも気軽に訪れ、安心価格で食べられる食事。それが大衆料理。だから、できるだけ人が…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(9)製麺スープ製造卸「宝産業」 日本のこだわりは捨…

連載 外食 2016.08.10「日本でラーメンは、こだわれば、こだわるだけ売れる。むしろ、とんがった方がいい。でも、海外進出を考えた時、その感覚のまま海を渡ってもおそらく成功はしない。理由は簡単。価格設定も含め、日本のこだわりを受け入れてくれるだけの分母(客層)がまだ圧倒的に少な…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(8)唐揚げホステル「trica」 徹底した現地調達…

連載 外食 2016.07.08バンコク・オンヌット地区に誕生した簡易宿泊施設、唐揚げホステル「trica」(トリカ)のスタッフの一日は、早朝の精肉市場から始まる。国内の主要な街角ならどこにでもあるのが、精肉、鮮魚、野菜、さらには雑貨も兼ね備えた生鮮市場だ。タイ語で「タラート」と呼…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(7)唐揚げホステル「trica」 国民食を通じて国…

酒類 連載 外食 2016.07.06タイ・バンコク都内オンヌット地区。都心部から少し離れた新旧住宅と商業施設が密集する地域にその店はあった。立地や周囲の様子から旅行客向けホテルなどの施設が格段と少ないエリア。一方で、下町情緒たっぷりの雑然とした雰囲気を好む外国人旅行客がこぞって来場する…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(6)マッチング&リレーションシップ・コンサルティン…

連載 外食 2016.06.06●試される出店者の本気度 タイ進出を目指す日系飲食店のサポート業務を事業とするコンサルタント会社「マッチング&リレーションシップ・コンサルティング(MARC)」の代表・岩原優さんは、これまでいくつもの成功・失敗事例を見てきた経験から、顧客に対して繰…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(5)マッチング&リレーションシップ・コンサルティン…

連載 外食 2016.06.03●タイ側のオファーが増加 タイ・バンコク屈指の繁華街サイアム地区に建つ大型商業施設「サイアムパラゴン」。この巨大商業ビルに、2月にオープンした日本のカレー店「野菜を食べるカレーcamp」のバンコク店はある。まだ広告も掲載しないうちから口コミで噂が広…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(4)しゃかりき432゛ 勝ちパターンを作る

連載 外食 2016.05.13タイに13店舗、ミャンマーに2店舗を構える日本式の居酒屋チェーン「しゃかりき432(しみず)」のオーナー清水友彦さんには最近、少しだけ分かりかけてきたと思うことがある。店内の赤ちょうちんにもある「勝ちパターンを作る」のフレーズ。まだ、大阪の焼肉店で修…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(3)しゃかりき432゛ 俺には行動力残っていた

連載 外食 2016.05.11軒先にずらりと並べられた赤ちょうちん。足下には巨大なモアイ像。店内には「小社長」と自ら名乗るオーナー直筆の奇妙な標語の数々。今、タイとミャンマーで最も勢いに乗る日本式の居酒屋チェーンが、現地に住む人々なら誰もが知っている「しゃかりき432゛(しみず)…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(2)バンコク伊勢丹 リアル化続ける努力大切

連載 小売 2016.04.08「ディス・イズ・ジャパン」をスローガンに始まったバンコク伊勢丹の「再開発」。手始めにスタートしたのが5階食品フロアの全面改装だった。リモデル事務局長として現場を仕切ったGMの吉田裕之さんは着手にあたり、一般的なタイ人消費者が衣食住に費やす「比率」にま…続きを読む

-

海外日本食 成功の分水嶺(1)バンコク伊勢丹 「ディス・イズ・ジャパン」

連載 小売 2016.04.06タイの首都バンコク中心部を走るラチャダムリ通り。さまざまな大型商業施設が立ち並ぶこの一角に日本の大手百貨店「伊勢丹」のバンコク店はある。 1992年に開業し、間もなく四半世紀。97年のアジア通貨危機や10年後のリーマン・ショックを乗り越えてきた、タ…続きを読む